vendredi, 03 juin 2022

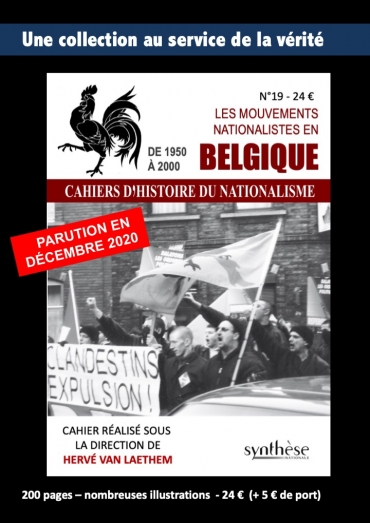

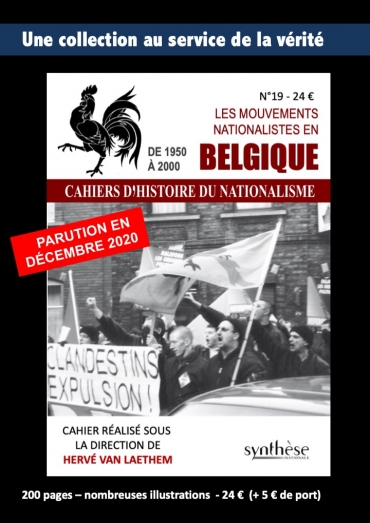

Toujours à propos de la Belgique et des mouvements nationalistes belges

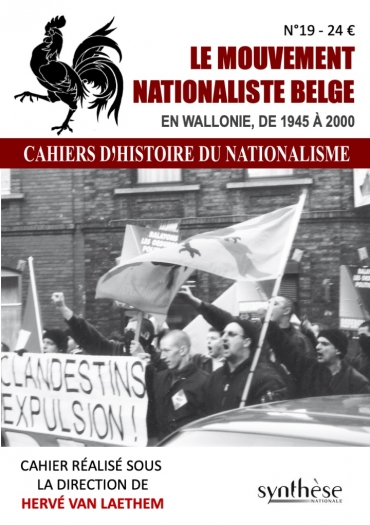

On dit souvent en France que nos amis Belges, en particulier les francophones, aiment imiter ce qui se passe chez nous. C’est une appréciation un peu rapide des choses. Dans cette nouvelle livraison des Cahier d’Histoire du nationalisme, Hervé Van Laethem, fin connaisseur du sujet et militant exemplaire de la cause puisqu’il est l’un des animateurs du mouvement belge Nation, nous prouve que les nationalistes d’outre Quiévrain ont non seulement leur propre histoire, mais surtout leur personnalité.

Avec cette étude, la première publiée sur ce sujet, nous apprenons beaucoup sur le combat mené, dans des conditions souvent difficiles, par les nationalistes en Wallonie.

CHN n°19, 186 PAGES, 24,00 €

Pour commander ce livre cliquez ici

09:33 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 02 novembre 2021

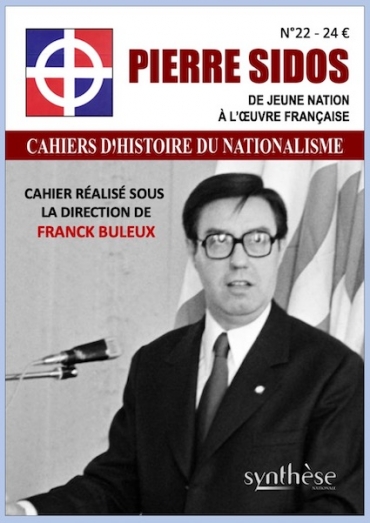

Pierre Sidos, l’homme et ses œuvres très françaises

Francis Bergeron

Les très remarquables Cahiers d’histoire du nationalisme publient un numéro consacré à Pierre Sidos (1927-2020), personnage peu connu en dehors de la sphère très politique et très engagée. Cet homme a pourtant largement participé à l’animation de la politique française pendant la seconde moitié du XXe siè- cle. Il l’a fait à travers les organisations successives Jeune Nation (1947-1958), Parti nationaliste (1958-1959), Occident (1964-1968), et L’Œuvre française (1968- 2013). Notons tout de suite que toutes ces organisations disparurent non pas de leur « belle mort », ou faute d’adhérents et de militants, mais du fait de dissolutions ju- diciaires des gouvernements successifs. De ce simple point de vue, il y a une sorte de continuité politique assez spectaculaire chez Pierre Sidos, et il y a l’affirmation d’un intéressant radicalisme.

Franck Buleux, à qui l’on doit cette étude parfaitement documentée, est un passionné du régionalisme normand (il préside la Société des écrivains normands), un peu dans l’esprit des travaux de Jean Mabire. Il est aussi l’auteur de quelques biographies (Savitri Devi, Jacques de Mahieu, Jean-Pierre Stirbois, Pierre Poujade). Par ailleurs, il publie simultanément, chez le même éditeur, un ouvrage collectif dont il a assuré la direction : Pourquoi Eric Zemmour ?, qui, comme son titre l’indique, apporte un soutien... radical au journaliste de CNews. La Normandie, Zemmour, des biographies de contemporains, nous sommes loin, à première vue, des centres d’intérêt très profilés sur un objectif politique militant, qui étaient ceux de Pierre Sidos.

Johnny Hallyday et Richard Bohringer

L’éclectisme des thèmes explorés par Buleux ne signifie pas pour autant un survol superficiel. Ce cahier sur Pierre Sidos est par exemple un modèle du genre : on y trouve une documentation photographique abondante, une chro- nologie sur six pages, qui permet de s’y retrouver dans la vie agitée de Pierre Sidos et de son clan familial, et quantité d’informations peu connues, comme l’histoire de sa candidature avortée à l’élection présidentielle de 1969, ou encore le texte de Pierre Vial, ancien de Jeune Nation, consacré à l’engagement de Johnny Hallyday et de l’acteur Richard Bohringer au sein du mouvement que dirigeait Sidos.

De toute la série des Cahiers, celui-ci est peut-être le meilleur par le caractère totalement novateur du thème traité. Il n’existait en effet à ce jour, a notre connaissance, aucune étude de fond sur ce courant activiste, qui avait ses spécificités, aucun travail important abordant sous l’angle purement historique le parcours de Pierre Sidos et, au-delà, celui de sa famille, de son père et de sa mère, de ses quatre frères, tous patriotes français, engagés parfois dans des camps opposés.

Voici d’ailleurs un thème qui mériterait d’être raconté, celui de la famille Sidos, prise dans sa globalité, cette somme d’héroïsmes au service de la patrie : Jean Sidos qui meurt au combat en 1940, Pierre et Jacques Sidos condamnés en 1944 et emprisonnés longuement en raison de leur appartenance au Francisme, François Sidos engagé dans le camp opposé, les Forces françaises libres, Henri Sidos tué en Algérie en 1957...

Des sagas familiales qui restent à écrire

Peut-on définir comme patriotes des hommes qui ont éventuellement choisi des camps différents, y compris ce- lui de la collaboration, et dont les engagements leur ont parfois coûté la vie ? Très certainement. Cette fratrie nationaliste voulait accomplir son devoir. Mais, dans certaines périodes troublées, le plus difficile n’est pas, pour une âme bien née, de faire son devoir, mais de savoir quel est son devoir. Beaucoup de familles de patriotes ont connu de telles affres. On pense aux d’Astier de La Vigerie (un communiste, un gaulliste, un royaliste), aux Vaugelas (un chef de la Milice, un Waffen SS, un FFL... ). Des situations de cette nature ont été nombreuses. L’endroit où se trouvaient les jeunes nationalistes au moment de la défaite de 1940 a souvent déterminé le camp choisi. Ce sont autant d’épopées, de sagas familiales qui restent à écrire. Un prochain Cahier d’histoire du nationalisme, peut-être

Source : Présent 30/10/2021

Le site de Présent cliquez ici

Acheter en ligne ce livre cliquez là

13:09 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 30 septembre 2021

Le nouveau Cahier d'Histoire du nationalisme (n°22) consacré à Pierre Sidos

Le 4 septembre 2020, il y a un an, disparaissait Pierre Sidos. Homme de convictions et d'engagements, il a occupé pendant plus d'une cinquantaine d'années, une place originale au sein de ce qu'il est convenu d'appeler la "droite nationaliste française".

Avec ses frères François, Jacques et Henri, au tout début des années 1950, il créa la premier mouvement authentiquement nationaliste digne de ce nom après la Seconde Guerre mondiale, à savoir Jeune nation. Puis, après la dissolution de celui-ci, au lendemain de la crise algérienne, il participa au lancement du mouvement Occident et, en 1968, il créa l'Œuvre française (injustement dissoute en 2013).

C'est en hommage à ce combattant courageux, aux positions parfois téméraires, que Synthèse nationale a décidé de publier ce nouveau volume de la collection "Les Cahiers d'Histoire du nationalisme". Vous y trouverez, outre les articles de Franck Buleux, directeur de la collection, des contributions de Rémi Tremblay, de Didier Lecerf et de Pierre Vial, ainsi qu'un certain nombre de textes signés Pierre Sidos.

Pierre Sidos, de Jeune nation à l'Œuvre française, cahier réalisé sous la direction de Franck Buleux, 164 pages, 24,00 € (+ 5,00 € de port). Sortie prévue : 5 septembre 2021.

Commandez-le dès maintenant cliquez ici

13:16 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 10 mai 2021

Panorama historique du nationalisme belge d’expression française

Georges Feltin-Tracol

Europe maxima cliquez ici

Le public français se détourne souvent de son voisinage immédiat. Cette ignorance atteint aussi l’Opposition nationale, populaire, sociale, identitaire et européenne qui ne regarde ses homologues étrangers seulement quand leurs nombreux ennemis médiatiques et universitaires les critiquent. Quand on aborde la Belgique, l’attention se focalise, aujourd’hui, sur le Mouvement national flamand et, hier, sur le rexisme de Léon Degrelle. Or, l’activisme nationaliste y reste bien vivace en Belgique, y compris, malgré des conditions éprouvantes pour militer, en Wallonie.

Acteur historique du nationalisme-révolutionnaire outre-Quiévrain et fondateur du mouvement Nation, Hervé van Laethem supervise le n°19 des Cahiers d’histoire du nationalisme plus que jamais fidèles à leur vocation de raconter l’histoire à l’endroit. Il est en effet temps de se pencher sur notre propre histoire politique et de laisser dans leur miasme conformiste des experts pontifiants qui profitent de la « bête (immonde) » (tout en méprisant leur objet d’étude).

Hervé van Laethem avertit qu’il ne s’agit pas d’un travail encyclopédique, « mais simplement un survol d’une histoire somme toute assez dense et foisonnante (p. 8) ». Il précise aussi se limiter « essentiellement aux groupes les plus radicaux (p. 8) ». Il se contente enfin de la partie francophone de la Belgique. Il signale toutefois que des liens se tissent très tôt entre des groupes wallons et quelques mouvements flamands. Tous les francophones ne rêvent pas de transformer la Belgique en bastion septentrional de la latinité…

Engagé très jeune dans des formations radicales, Hervé van Laethem se souvient de hautes figures militantes telles Jean-Robert Debbaudt (1921–2003) ou Bert Eriksson (1931–2005). Il explique par ailleurs que l’histoire des forces nationalistes francophones en Belgique est compliquée. Vieille terre d’immigration italienne, puis nord-africaine et turque, la Wallonie et Bruxelles demeurent encore des fiefs du Parti socialiste, un parti hautement corrompu qui camoufle ses turpitudes financières par des prises de position qui feraient passer Martine Aubry et Benoît Hamon pour de pâles centristes tirant vers la droite… Les autorités politiques, judiciaires et policières ainsi que les journalistes font en outre leur maximum pour entraver le développement des campagnes nationalistes radicales aussitôt tournées contre l’immigration de peuplement, la corruption politicienne et la soumission à l’OTAN.

C’est dans des conditions guère favorables que les militants agissent avec plus ou moins de succès. Hervé van Laethem estime que le militantisme de rue est une excellente école de formation pour de futurs responsables politiques qui, une fois élus, sauront maintenir leurs positions. Il insiste sur l’influence, volontaire ou non, du voisin français sur de nombreux groupes belges. Une association Pour un Ordre nouveau se développe en Wallonie et à Bruxelles. À Charleroi se monte un mouvement appelé Occident ou bien s’active plus tard un Front de la Jeunesse très inspiré par le Parti des forces nouvelles (PFN). Il mentionne aussi des « groupes folkloriques n’ayant existé que de manière éphémère (p. 51) » : National paria (sic !), la Ligue civique belge ou le Faisceau belge. Il revient sur les multiples péripéties et autres métamorphoses – scissions du Front national belge, une « pâle copie du FN de Le Pen, sans réelle vie politique interne, mais très vite gangrénée par des magouilles, délits ou escroqueries politiques (p. 56) ».

Il aborde très rapidement une action occulte et déstabilisatrice de l’État profond. Au milieu des années 1980, la presse dénonce le Westland New Post (« Nouveau Poste de l’Occident ») comme une organisation paramilitaire prête à fomenter des attentats, voire un coup d’État. Il s’agit en fait d’« une construction des services de renseignement belges destinée à manipuler et à utiliser des idéalistes radicaux déboussolés par les procès qui avaient affaibli le Front de la Jeunesse (p. 63) ». Se voulant positif, l’auteur n’en écrit pas plus. Or, cette manipulation politico-policière relève des opérations clandestines du réseau Gladio – Stay Behind conçu par l’OTAN et dont l’affaire jamais élucidée des « Tueurs du Brabant » serait plus ou moins une conséquence connexe.

Hervé van Laethem s’intéresse surtout à trois principaux mouvements marquants. Jeune Europe de Jean Thiriart d’abord, une solide et redoutable école militante dont l’anti-américanisme virulent conduisit en Belgique et en Italie certains cadres motivés dans les rangs de l’extrême gauche armée… Le VMO (Ordre militant flamand) « apparaît dès 1948 (p. 67) » et associe engagement nationaliste flamand et préoccupations sociales. Dès les années 1970, en dépit de la vive querelle linguistique fomentée par les politiciens, le VMO aide des groupes wallons. Journalistes et renseignements généraux remarquent « la présence de nationalistes flamands venus, en Wallonie, prêter main forte à des nationalistes francophones (p. 73) ». Vers 1985, le VMO monte même une section francophone à Bruxelles. Une grande première ! Son activisme redouté suscite la répression inouïe du Régime au point qu’il existera trois VMO successifs. Sa disparition favorisera l’émergence de L’Assaut, bientôt « le groupe activiste le plus “dur” qu’ait jamais connu la Belgique francophone (p. 85) ». L’une de ses actions les plus marquantes provoquera « la disparition de SOS Racisme–Belgique (p. 86) » en 1989 ! L’Assaut annoncera le mouvement Nation.

L’auteur publie douze pages de « Mémoires de prison ». Il fut en effet incarcéré à titre préventif et pour des raisons politiques du 22 mars au 5 mai 1992. Il décrit ses quarante-cinq jours de détention. Son séjour en prison le renforce dans sa conviction de l’inanité de la société multiculturelle. S’il traite souvent des liens et des échanges mutuels avec les nationalistes flamands, il tient à saluer la mémoire de Sébastien Deyzieu. Militant de l’Œuvre française qui manifeste en 1994 contre l’impérialisme yankee, Sébastien Deyzieu est pourchassé par la police de Charles Pasqua, « fait une chute mortelle du cinquième étage (p. 169) » et décède « deux jours plus tard, le 9 mai (p. 169) ». Depuis cette funeste date, chaque année, de nombreux militants commémorent ce martyr du peuple et de la nation. Il eut « la volonté de combattre le Système. La volonté de rappeler que l’impérialisme américain a toujours été et reste un des plus dangereux adversaires du nationalisme européen (p. 174) ».

Ce dix-neuvième Cahiers d’histoire du nationalisme résume bien l’existence mouvementée et tumultueuse des forces nationalistes en Belgique d’expression française, une véritable école d’énergie. Il est du devoir de tout bon Européen d’en prendre connaissance. Sa lecture en est profitable, car la guerre continue plus que jamais contre les Régimes cosmopolites décadents.

Les mouvements nationalistes en Belgique. De 1950 à 2000, Hervé van Laethem (sous la direction de), préface d’Éric Vuyisteke, Cahiers d’histoire du nationalisme, n°19, Synthèse nationale, 2020, 188 p., 24 €.

Pour l'acheter cliquez ici

01:36 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 05 mai 2021

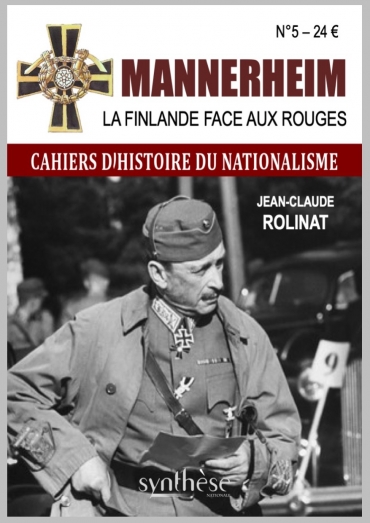

RÉÉDITION DU CAHIER D'HISTOIRE DU NATIONALISME (N°5) CONSACRÉ AU MARÉCHAL MANNERHEIM ET À LA FINLANDE FACE À L'URSS

13:57 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 28 avril 2021

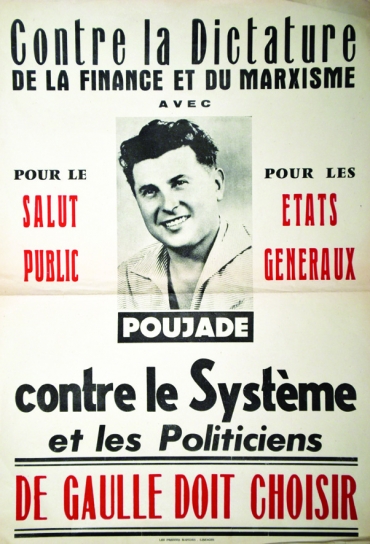

Un article de Robert Spieler dans Rivarol sur Pierre Poujade et le poujadisme

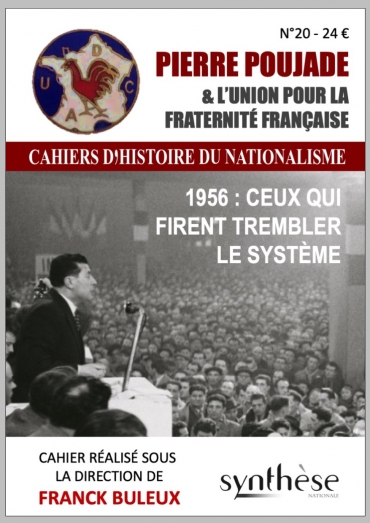

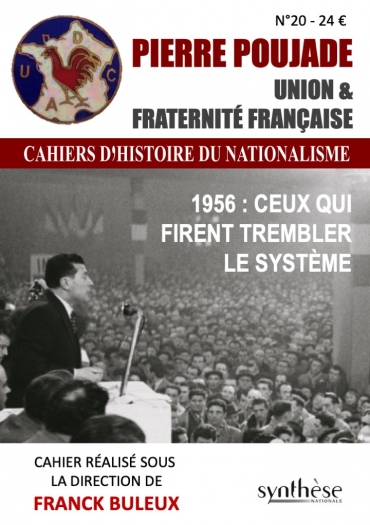

Dans l'hebdomadaire Rivarol cliquez ici de la semaine dernière, Robert Spieler consacre un grand article au Cahier d'Histoire du nationalisme (n°20), rédigé par Franck Buleux, sur Pierre Poujade, le poujadisme et l'Union pour la Fraternité française.

S N

Pierre Poujade et le poujadisme

Robert Spieler

Etonnante aventure que celle de Pierre Poujade et du Poujadisme. Les Cahiers d'Histoire du nationalisme, édités par Synthèse nationale, nous offrent, sous la plume de Franck Buleux, un morceau d'histoire de France qui marqua les esprits. L'auteur me permettra une critique qui n'enlève certes rien à l'intérêt de ce livre: une structuration qui laisse à désirer, des redites et un affreux contresens ("L'antigaullisme qui rapproche Poujade de la droite nationale ne fera pas long feu", alors qu'il voulait dire l'inverse). Le lecteur est en droit de demander aux auteurs quelques efforts de relecture !

Pierre Poujade a vécu dans un environnement de "droite", voire d' "extrême-droite", son père étant membre de l'Action française de Charles Maurras. Pierre Poujade fréquentera le mouvement des jeunes de Jacques Doriot, le chef du Parti Populaire français (P.P.F), avant de devenir, durant l'Occupation, à vingt ans, le plus jeune chef de compagnie d'un mouvement de jeunesse vichyste, axé sur la formation civique et physique, les Compagnons de France. C'est en 1942 qu'il rejoindra, via l'Espagne, les Forces françaises libres au Maroc, après l'invasion de la "zone libre"par les Allemands, en fin 1942. C'est à Rabat qu'il rencontrera sa future femme qui lui donnera cinq enfants (elle décédera en 2016, à l'âge de 94 ans). Du Maroc, il parviendra à rejoindre Alger où il s'engagea dans l'aviation, avant de partir pour l'Angleterre où il servit dans la Royal Air Force. Buleux note que son parcours est celui d'une "jeunesse française", titre du livre de Pierre Péan, consacré à Mitterrand , décoré de la Francisque par le Maréchal, avant de rejoindre la Résistance. Dès son engagement dans l'aviation à Alger, Poujade s'était rapproché des gaullistes. Il rejoindra d'ailleurs le Rassemblement du peuple français (R.P.F.) dès sa fondation par De Gaulle en 1947 et en sera membre jusqu'en 1953, quand le parti sera mis en sommeil par son fondateur. A la Libération, Pierre Poujade s'installera à son compte, comme libraire-papetier dans sa commune natale de Saint-Céré, dans le Lot, d'où son surnom, le "papetier de Saint-Céré".

Les débuts de l'aventure

En 1953, Poujade fut élu au conseil municipal de Saint-Céré, sans étiquette, sur une liste menée par un radical, se présentant comme "indépendant ex-RPF". Le gaullisme et son chef étaient alors en pleine traversée du désert. Les élections municipales de 1953 avaient été un échec, notamment par la perte notable de Marseille, emportée par Gaston Defferre. De Gaulle partait bouder à Colombey-les-Deux Eglises, favorisant ainsi l'aventure poujadiste, la nature ayant horreur du vide, comme le note fort justement Franck Buleux. C'est d'ailleurs dès 1953 que Pierre Poujade, "Pierrot", deviendra célèbre. Les "polyvalents" s'abattaient alors sur les petits commerçants et artisans comme la vérole sur le bas clergé. Pierrot va prendre la tête d'un groupe de commerçants qui vont s'opposer physiquement, et parfois de façon véhémente, aux contrôles fiscaux. En novembre 1953, il fonde son propre mouvement syndical, l'Union de défense des commerçants et artisans (U.D.C.A.). C'est la naissance du "mouvement Poujade".

"S'unir ou périr", "contre les pourris de Paris"

Le mouvement va s'étendre très vite. "S'unir ou périr", "contre les pourris de Paris" sont des slogans que Poujade affectionne. Le "mouvement¨Poujade" est d'abord une expression rurale de contestation, qui développera son implantation, après le "monde de la boutique", dans le monde agricole, exploitants comme ouvriers. La contestation va s'élargir dans un registre "dégagiste", avec comme slogan: "Sortez les sortants !". Il est vrai que la répression fiscale était féroce. Le Parlement, en août 1954, vota une loi prévoyant des amendes fiscales et des peines d'emprisonnement de six mois en cas d'infractions et sanctionna le "refus collectif de l'impôt" qui fut étendu au refus individuel. Jusqu'à deux ans de prison menaçaient ceux qui empêcheraient une opération de contrôle fiscal. Pierre Poujade considéra ces articles de la loi comme une "déclaration de guerre" contre l' U.D.C.A., transformant la contestation fiscale en insurrection. Le temps de l'action politique était arrivé.

La victoire électorale de 1956

Les élections législatives anticipées de janvier 1956 constituent la première expérience électorale des listes poujadistes Union et Fraternité française (UFF). Durant la campagne, le mouvement dénonce pêle-mêle et en bloc, "les politiciens professionnels","les hommes des trusts et de la banque apatride" (une réminiscence doriotiste?) et "les hauts fonctionnaires domestiqués" qui auraient menés la France et son empire "à la faillite", préconisant "la révolte anti-fiscale" et la convocation "des Etats généraux", référence bien sûr à la Révolution française. Tous les candidats s'engagent à démissionner lorsque le "salut de la patrie" sera assuré. Les candidats de l'UFF jurent de respecter le règlement intérieur qui stipule: "Non appartenance à une puissance ou secte occulte. Respect de la parole donnée. Engagement d'être délégué (Poujade refusait d'utiliser le mot 'député) 'non pour se servir, mais pour servir, mener une vie digne et exempte de tout reproche". La profession de foi exprime en toute simplicité et humanité: "Celui qui trahira connaît son châtiment: il sera pendu". Voilà au moins qui a le mérite d'être clair ! Et d'ajouter: "Nous vomissons la politique".

Résultatde l'élection: Cinquante-deux élus, le minimum étant fixé à trente pour disposer d'un groupe à l'Assemblée, 2,8 millions d'électeurs: un tremblement de terre, favorisé il est vrai, pr la "tentation de Colombey" de De Gaulle et l'absence du RPF. Mais Pierre Poujade avait commis une grave erreur politique, la même qu'avait commise Léon Degrelle, chef du Rex belge qui n'avait pas été candidat aux législatives. Les élus poujadistes étaient dans leur totalité de nouveaux parlementaires et n'avaient aucune expérience politique. L'absence du chef au sein du groupe, c'était l'assurance de querelles internes difficiles à maîtriser. Pierre Poujade tentera de corriger son erreur en tentant, un an plus tard, de conquérir un siège laissé vacant en plein Paris, lui l'homme de la ruralité et le pourfendeur des "pourris de Paris". Ce fut un échec. La "chasse aux poujadistes" va commencer dès le lendemain de l'élection. C'est l'affaire des "apparentements". La loi des apparentements est une règle électorale mise en place en mai 1951 visant à réduire l'influence du Parti communiste et du RPF gaulliste, considérés comme extrémistes. Elle permettait aux différentes listes de passer des accords entre elles avant les élections, de concourir séparément lors du scrutin, tout en additionnant leurs résultats pour l'attribution des sièges. La loi prévoyait qu'il devait s'agir de listes distinctes, non inféodées au même parti ou au même dirigeant. Considérant que les listes apparentées à celles du mouvement poujadiste étaient en fait liées par une dévotion commune à Pierre Poujade, L'Assemblée nationale, juge et partie, invalida douze élus poujadistes. Le scandale dans le scandale est que les députés invalidés furnt promptement remplacés par leurs adversaires sans même qu'il y eût de nouvelle élection. C'est aussi simple que cela, la démocratie ! La haine anti-Poujade battait son plein. L'Express, à la pointe du combat contre le chef de l'UDCA, illustrait un article avec un tribun nommé "Poujadolf" à qui l'esprit de Hitler soufflait: "Vas-y mon gars ! Pour moi aussi ils ont rigolé au début". Le sémiologue Roland Barthes, tout en nuances, considère que pour Poujade, "la culture est comme une maladie", référence à cette phrase (faussement) attribuée à Goering: "Quand j'entends le mot culture, je sors mon révolver". Poujade, qui s'en prend à Mendès-France dans ses meetings ("Mendès n'a de Français que le mot ajouté à son nom"), est bien sûr accusé d'antiparlementarisme, d'antisémitisme, de colonialisme et autres joyeusetés.

Les députés poujadistes

Franck Buleux a eu la bonne idée de présenter l'inventaire exhaustif des cinquante-trois députés inscrits ou apparentés, élus le 2 janvier 1956, acompagné d'une corte biographie. Parmi ceux-ci, il y avait Jean-Marie Le Pen, le benjamin (27 ans) de la législature mais, sans conteste, le plus talentueux. Pierre Poujade avait rencontré Le Pen en septembre 1955; séduit par l'énergie et la faconde de son jeune interlocuteur, il en avait fait aussitôt l'un de ses principaux lieutenants. L'organisation du mouvement était médiocre: Le Pen fut chargé de la réformer et de l'ouvrir à la jeunesse étudiante. Le Pen, qui se définissait encore comme étudiant fut élu à Paris. Les relations avec Poujade, qui regretta par la suite de lui avoir mis le pied à l'étrier, n'allaient pas tarder à tourner au vinaigre. Deux crocodiles dans le même marigot... Autre personnage: Robert Pesquet, chaud partisan de l'Algérie française. Il fut au coeur d'une des affaires les plus rocambolesques de la Vème République, "l'affaire de l'Observatoire", la fausse tentative d'assassinat de Mitterrand, dans laquelle ce dernier fut plongé jusqu'au cou. C'est Pesquet qui convainquit Mitterrand de relancer une carrière politique déclinante, en acceptant d'être la cible d'un faux attentat. Mitterrand se laissa piéger. Dans la nuit du 16 octobre 1959, en rentrant chez lui, au volant de sa "403", Mitterrand est pris en chasse par une "Dauphine" à bord de laquelle ont pris place Pesquet et ses complices. Mitterrand abandonne son véhicule près des grilles du jardin de l'Observatoire et disparaît en courant dans les allées. Sa voiture est alors criblée de balles. L'émotion est immense. La gauche, unanime exprime sa solidarité avec l'ancien Garde des Sceaux. Le lendemain, Pequet va tout raconter à ... Rivarol ! le scandale est immense. Mitterrand devient la risée de la classe politique et de la presse. Douze ans plus tard, Mitterrand était élu président de la République: cherchez l'erreur...

La fin du poujadisme

Après sa défaite à Paris en janvier 1957, comme le rappelle Jean-Marie Le Pen dans ses Mémoires, Poujade a perdu de son aura médiatique, de sa popularité, son groupe s'est érodé. L'homme providentiel qu'attend la France, ce n'est plus Poujade, c'est De Gaulle, qui prépare son retour aux affaires. Les députés poujadistes vont soutenir De Gaulle, dès le 13 mai, tout en se divisant sur le vote des pleins pouvoirs. L'été 1958 acte la rupture entre Poujade et De Gaulle. Fraternité française, le journal de Poujade, s'en prend avec de plus en plus de virulence au général. Lors du référendum, à l'automne 1958, l'UFF appelle à voter "non", mais la base vote "oui". Les législatines de 1958 seront un désastre: aucun élu sous l'étiquette poujadiste. L'UFF va désormais faire de la défense de l'Algérie française sa principale raison d'être, son credo. L'oeuvre coloniale de la France fait l'objet d'apologie. Les martyrs du gaullisme sont recensés. Fraternité française rend hommage à Robert Brasillach. Mais l'élection présidentielle de 1965 va voir Poujade rentrer dans le Système, tant décrié depuis dix ans. Au premier tour, il se décidera à soutenir le "Kennedillon français" (dixit Mauriac), l'atlantiste Jean Lecanuet, comme le feront au demeurant des hommes de droite tel Jacques Isorni, avocat du Maréchal, qui constate que la campagne de Tixier-Vignancour ne décolle pas. Au second tour, où Mitterrand, soutenu par le Parti communiste, fait face à De Gaulle, Poujade appelle à voter pour ce dernier. Poujade va rentrer dans le rang. Il soutiendra quelques années plus tard Giscard d'Estaing, dont il dira, décidément doté d'un puissant ego, qu'il "aurait été battu si les Poujadistes avaient été dans l'opposition". Déçu par la politique chiraco-giscardienne, puis barriste, il quittera la majorité en 1977 pour rallier aux élections européennes une liste de droite socio-professionnelle menée par Philippe Malaud, ancien ministre CNIP et le député-maire UDF de Nice, Jacques Médecin. La liste atteint 1,4% des suffrages, devançant celle de l'Eurodroite menée par Jean-Louis Tixier-Vignancour (1,3%). A l'élection présidentielle de 1981, Pierre Poujade soutiendra dès le premier tour François Mitterrand qui le remerciera en le nommant au Conseil économique et social, un "machin" à peu près inutile. Il sera aussi nommé vice-président de la Confédération des syndicats de producteurs de plantes alcooligènes et animera aussi une association visant la promotion de la Roumanie, au travers de tournées en France de lycéens roumains présentant des spectacles folkloriques. On croit rêver... Mais cela faisait déjà longtemps que, selon la jolie formule de Franck Buleux, "Poujade avait quitté le poujadisme..."

"Pierre Poujade", de Franck Buleux, collection "Cahiers d'Histoire du nationalisme", 200 pages, 29 euros, port inclus, à l'ordre de : Synthèse nationale, BP 80135 22301 Lannion PDC.

Pour le commander cliquez ici

00:44 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

dimanche, 11 avril 2021

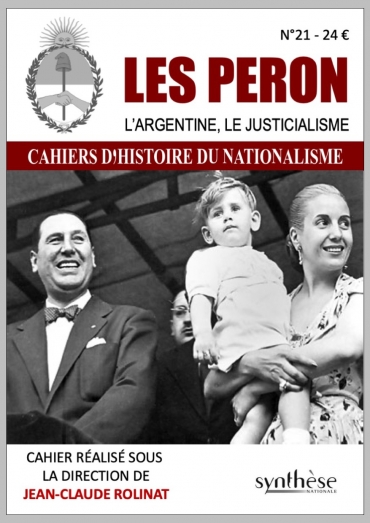

Le Cahier d'Histoire du nationalisme n°21 intitulé : LES PERON, L'ARGENTINE, LE JUSTICIALISME

SORTIE FIN MARS,

COMMANDEZ-LE DÈS MAINTENANT

Cette 21e édition des Cahiers d’histoire du nationalisme nous emmène dans les années d’après-guerre en Amérique latine, plus précisément en Argentine, pays qui fut le théâtre d’une expérience politique originale : le Justicialisme. Surtout, le pays des gauchos et de la pampa fut le décor exotique d’une saga qui n’en finit pas de faire parler d’elle, celle des Perón.

Dans cette nouvelle édition revue et augmentée, qui reprend une partie des deux ouvrages publiés précédemment, Perón, dans la collection « Qui suis-je ? » aux éditions Pardès, et Evita, la reine sans couronne des descamisados aux éditions Dualpha, nous revisitons l’extraordinaire ascension d’une petite « Cosette de la pampa », qui s’est hissée au rang des plus grandes stars mondiales. En sa compagnie, nous assistons à l’émergence d’une doctrine politique originale, tentant de concilier le « national » et le « social », le justicialisme, incarné par son mari le général-président Perón.

Dans ce Cahier, l’auteur, Jean-Claude Rolinat, nous montre comment dans sa conquête des cœurs des « sans chemises » et dans la mise en œuvre de cette politique, l’inoubliable Eva Duarte illumina d’une lueur fulgurante les huit années passées aux côtés de son président de mari, avant qu’une cruelle maladie ne l’arrache à l’affection de ses millions d’afficionados, tragique événement qui allait plonger l’Argentine dans le malheur pour plusieurs années.

Idole des descamisados, ce couple mythique a traversé l’histoire et, un peu comme le Gaullisme en France, reste une sorte de référence à ses lointains héritiers, lesquels, libéraux ou démocrates-socialistes, n’en finissent pas de trahir l’esprit d’origine du justicialisme. Affublé du qualificatif de « fasciste » par ses adversaires, cette doctrine politique s’en écartait par le côté plutôt débonnaire de son inspirateur, même si les grandes messes populaires convoquées devant la Casa rosada, pouvaient ressembler à celles du Duce place de Venise…

Toujours imité, rarement égalé, le Péronisme inspira d’autres caudillos. Getulio Vargas au Brésil, comme Hugo Chavez au Venezuela dont parle également cet ouvrage, incarnèrent à leur manière une sorte de « péronisme de gauche », avec les échecs qu’on leur connait.

Les Perón, l'Argentine, le Justicialisme, Cahier d'Histoire du nationalisme n°21, Synthèse nationale, Jean-Claude Rolinat, 200 pages, 24 € (+ 5 € de port).

Pour le commander en ligne cliquez là

00:42 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 18 mars 2021

Troisième partie de l'entretien avec Franck Buleux sur Pierre Poujade publié sur Metainfos

Entretien publié sur le site Metainfos cliquez ici

Propos recueillis par Michel Lhomme

Permettez-moi d’inaugurer avec vous un « troisième poujadisme », je le situerai avec l’arrivée de De Gaulle en 58, que fait alors Pierre Poujade ? Anti-gaulliste dans ses écrits et ses publications, il soutiendra pourtant toujours De Gaulle et les gaullistes me semble-t-il au second tour de chaque élection ? N’est-il alors que l’idiot utile du Général ? Que fera-t-il par exemple en 68 et après en 81 ? Deviendra-t-il pompidolien, giscardien, mitterrandien, « droitard », « gauchard » ce que j’appelle personnellement la « drauche » en somme ? En quel sens Poujade est-il vraiment de « droite » ?

Oui, comme je l’ai rappelé précédemment, à partir du 19 décembre 1965, la réélection de De Gaulle au suffrage universel direct face à l’opposant socialiste Mitterrand (55 % contre 45 %, ce qui est loin d’être le plébiscite attendu et souhaité par un homme qui se pensait être réélu, sans campagne, dès le premier tour…) Poujade fait partie de la majorité présidentielle… jusqu’à son décès, ou presque et c’est un tour de force car la majorité présidentielle évolue, de droite à gauche puis de gauche à droite. En effet, sa disparition en 2003 lui aura permis de soutenir Chevènement en 2002 (seule erreur de casting présidentiel depuis le second tour de 1965) mais il appela, évidemment, à « barrer la route » à Le Pen au second tour. Un peu impardonnable car, lui, Poujade, que l’on avait traité de « nazi » ne pouvait pas ne pas savoir que la méthode dite de reductio ad hitlerum ne pouvait que nuire à la personne ainsi décriée. Fallait-il que l’inimitié de Poujade envers Le Pen soit si immense ?!…

Pour être plus sérieux (car le second tour de la présidentielle de 2002 relève plus de l’hystérie collective que de la réflexion politique et de l’expression électorale libre et démocratique – certains mairies avaient même installé des pédiluves pour se « purifier » avant de voter forcément contre Le Pen), après 1965, Poujade se convertit au « gaullisme de droite », privilégiant ainsi les contacts avec le futur président (et Premier ministre) Georges Pompidou et ses proches. Au décès de ce dernier, en avril 1974, il mena une campagne active (c’est lui qui l’écrit) en faveur de Valéry Giscard d’Estaing en diffusant, auprès des travailleurs indépendants, une missive de soutien au candidat des républicains indépendants (RI). Poujade, d’ailleurs, n’hésite pas à faire passer le message post-électoral suivant : sans son action (épistolaire) auprès des commerçants et des artisans, et compte tenu du faible écart de voix entre les deux belligérants, les socialo-communistes auraient pris le pouvoir en 1974, ce qui d’ailleurs ne l’empêcha pas, déçu par les droites, de soutenir l’élection de François Mitterrand dès le premier tour de 1981 et de participer à sa réélection en 1988 (sous l’égide du slogan « branché » ou « bléca » : « Tonton, laisse pas béton » comme le demandait la pétition de soutien lancée par le chanteur Renaud à cette époque). Poujade avait d’ailleurs coutume d’indiquer qu’il choisissait toujours le vainqueur, tel un « Madame Irma » de la politique…

Ces choix électoraux lui permirent d’obtenir quelques prébendes dans différents cercles, comme le Conseil économique et social (CES, devenu le Conseil économique, social et environnemental, CESE, en 2008). Il représenta aussi les intérêts français en Roumanie où il rencontra certains de nos amis qui s’y étaient installés.

Quand datez-vous la fin du poujadisme proprement dit ? N’est-ce pas alors la fin de la défense des commerçants absorbés par les super et les hyper ? Que peut-on dire de Gérard Nicoud et quels liens idéologiques ou personnels entretenait-il avec Pierre Poujade ?

Politiquement, Poujade a un sursaut « droitiste » en 1979 lorsqu’il participe avec Philippe Malaud, ancien ministre et dirigeant du CNIP, et le maire de Nice, giscardien en passe de devenir chiraquien, lui aussi ancien ministre, Jacques Médecin, à une liste « divers droite » teintée de corporatisme aux premières élections européennes au suffrage universel direct, intitulée, Union de défense interprofessionnelle pour une France indépendante dans une Europe solidaire. La liste plafonne à 1.4 % des exprimés et n’a pas d’élu (il faut mobiliser 5 % des suffrages au minimum pour entrer au Parlement européen, selon le mode de scrutin français), devançant de peu la liste de l’Eurodroite emmenée par maître Jean-Louis Tixier-Vignancour, qui obtient 1.3 % des suffrages exprimés. Il est vrai que Poujade et Tixier n’ont jamais pratiqué l’union (ou très peu lors de quelques votes au Parlement en 1956), même lorsque cela aurait pu être le cas en 1956, puisque Tixier était député non inscrit, (candidat du Rassemblement national français qu’il a fondé) élu des Basses-Pyrénées (devenues Pyrénées-Atlantiques), notamment contre une liste poujadiste.

Ensuite, Poujade fut candidat sur la liste emmenée par Gérard Nicoud lors des deuxièmes élections européennes en 1984. Le score obtenu fut piètre, seulement 0.7 % des suffrages exprimés. Peut-être permit-il à la liste communiste de devancer de quelques dixièmes de points celle de Le Pen (11.2 % contre 10.9 %) compte tenu de l’amertume de Poujade contre celui qu’il avait lancé dans le bain politique en 1956. En effet, Poujade n’hésitait jamais, lors de ces entretiens, à indiquer tout le regret qu’il avait d’avoir « créer Le Pen » (sic) en l’envoyant siéger, à 27 ans, à l’Assemblée nationale. Le mythe du créateur face à sa créature est éternel…

Poujade aida donc la CID-UNATI (Confédération intersyndicale de défense et Union nationale d’action des travailleurs indépendants) dirigée par Gérard Nicoud à s’imposer dans le paysage des commerçants de France dans les années 1970 et le début des années 1980 puis s’éloigna de toute implication publique après l’échec de la liste UTILE (Union des travailleurs indépendants pour la liberté d’entreprendre) en 1984.

Il est vrai que les grandes surfaces avait déjà pris le dessus au niveau financier et qu’il était difficile de soutenir, à partir de la décennie 1970, l’interdiction de s’installer de magasins permettant aux Français de conserver un certain pouvoir d’achat, entre deux crises pétrolières (1973 et 1979) et la poussée inexorable, à compter de cette époque, du nombre de chômeurs, qui atteint rapidement le million. L’ « ère Auchan » laisse peu de place à la défense du commerce de proximité : il y a des enjeux financiers, des constructions de zones industrielles, des dessous-de-table versés aux élus, des négociations fondées sur le besoin d’emplois à préserver dans tel ou tel bassin de vie…

Vous comprendrez facilement que mon intérêt pour Poujade nous ramène à la fois à la jacquerie populaire quasi-insurrectionnelle des Gilets Jaunes réprimée avec une violence inouïe, à la dictature sanitaire avec son confinement, la fermeture des commerces « non essentiels », la mort en cours des centres villes, la fin des artisans, comment dans l’état où se trouve actuellement le petit commerce expliquer l’oubli de Pierre Poujade en 2021 ? Peut-on considérer le poujadisme comme une forme de populisme ratée ? Comment expliquer que dans la France de 2021 aucune force politique, y compris à droite, ne prenne réellement la défense du commerce ?

Par rapport à ce que je viens d’indiquer, la défense du commerce a laissé la place à d’autres intérêts. Toutefois, nous l’avons vu, il y a des résistances, des souhaits de retourner vers une société à taille humaine. La défense du commerce manque de pugnacité, cette action devrait se caractériser, selon moi, par une volonté plus large de protection d’un paysage identitaire français. Plus que la défense du commerce, c’est la protection de nos régions qui devrait inclure cela. Sur l’affiche officielle de François Mitterrand, imaginée et conçue par le publiciste Jacques Séguéla, « l’homme à la Rolex à 50 ans » en 1981, il y avait un village et un clocher. Que sont devenus ces symboles, car ce n’était que des symboles. La droite française, surtout quand on voit ses scores dans la plupart des métropoles, serait bien inspirée de s’intégrer dans un projet régional français qui permettrait le maintien d’une certaine jeunesse (pas les « jeunes » des médias, les autres) au cœur de leurs territoires. « Vivre et travailler au pays » était un slogan de la CFDT, syndicat proche des socialistes, dans les années 1970, il serait probablement temps de le réinventer. La CFDT n’a probablement pas déposé le slogan auprès de l’INPI, s’agissant à l’époque, plus prosaïquement, de soutenir chevelus et crasseux du Larzac plutôt que l’enracinement des Français. Le poujadisme, c’est aussi cet esprit, celui du respect des territoires que reprend d’ailleurs de manière très opportuniste quand on connaît le pouvoir de nuisance qu’a exercé dans les coulisses de manière très efficace notre premier ministre actuel Jean Castex (ancien bras droit du bordelais Juppé et principal artisan du sabordement de Fillon en 2017). Bien évidemment, le respect des territoires c’est aussi leur développement, notamment avec le maintien des services publics de base mais nous ne sommes pas en train de rédiger un programme même si le slogan « La Corrèze avant le Zambèze » peut être porteur d’avenir.

Dans un entretien sur Pierre Poujade, nous ne pouvons ne pas évoquer les rapports de Pierre Poujade avec son député le plus célèbre, Jean-Marie Le Pen, pouvez-vous nous rappeler brièvement la rencontre Poujade/Le Pen, le rôle de député poujadiste exercé par Jean-Marie, et ensuite, les rapports soutien ou absence de soutien de Poujade au lepénisme ?

Dans le tome 1 de ses Mémoires, paru en 2018 chez les courageuses éditions Muller, Jean-Marie Le Pen nous fait vivre son retour au sein de la mère-patrie après l’Indochine où il a combattu comme volontaire, son envie – avec Jean-Maurice Demarquet, un autre jeune revenu d’Indochine avec une passion pour la vie de la cité et qui deviendra pharmacien – de faire de la politique. C’est le président des anciens d’Indochine, l’auteur Roger Delpey, déjà connu pour son livre Soldats de la boue qui va d’abord le présenter au gaulliste de droite, le commissaire de police Jean Dides (qui deviendra député poujadiste de l’est parisien, fief communiste) puis au leader commerçant. Poujade a besoin de candidats valables, qui savent parler au peuple d’une tribune et nous sommes déjà en décembre 1955. Le Pen, futur député du premier secteur de Paris, et Demarquet, futur député poujadiste du Finistère, participent à des rassemblements populaires et sont conquis par cet homme jeune (Poujade a 35 ans) et dynamique. Les Bretons sont conquis par l’éloquence du Midi et c’est lors du meeting de Rennes qu’ils acceptent la proposition de Poujade de candidater sous ses couleurs. La trahison des élites leur sert de « maison commune » dans l’espoir d’une contre-révolution nationale et populaire que le co-fondateur du FN n’hésite pas à comparer avec l’élection de Trump aux États-Unis en 2016.

Un an après l’élection des jeunes gens ambitieux et fougueux, les liens entre Poujade et le tribun Le Pen sont déjà irrémédiablement rompus. Le Pen se fait remarquer à l’Assemblée, ses diatribes contre Mendès lui valent le même traitement qu’à l’encontre de Poujade, la diabolisation est lancée, elle n’aura jamais de cesse. Demarquet quitte, lui aussi, l’UFF et s’opposera violemment à Le Pen en septembre 1985 dans le quotidien Le Monde, probablement faute d’avoir été retenu parmi les candidats éligibles des Bouches-du-Rhône pour les législatives de mars 1986… Il n’y aura pas de retour, Le Pen conteste la mainmise de Poujade sur l’Union et le peu de professionnalisme des cadres historiques du mouvement, leur absence de volonté politique, en quelque sorte. Poujade ne soutiendra jamais Le Pen, même lors de « l’effet Le Pen » à partir de 1984. Au contraire, il regrettera de lui avoir mis le pied à l’étrier en 1955, après ce rassemblement de Rennes, où il lui offrit la tête de liste dans un secteur parisien, celui de la rive gauche. Avec 8 % des suffrages exprimés, face notamment à l’indépendant de droite (CNIP) Édouard Frédéric-Dupont (député des « loges », c’est-à-dire des concierges du VIIe arrondissement de Paris des années 1930 aux années 1990…) et au communiste Roger Garaudy, dont la figure finira au pilori, y compris chez les siens, la proportionnelle permit l’élection de Le Pen à Paris (où il sera réélu en 1958, puis battu en 1962 par le gaulliste de gauche René Capitant avant de revenir se faire élire dans la capitale en 1986, jusqu’à la dissolution et le changement de mode de scrutin de 1988).

Il aura manqué les ouvriers à Poujade et les boutiquiers à Le Pen (lors de la poussée du FN dans les années 1980 et au-delà). Certains regretteront cette impossibilité de réunir l’usine et la boutique, distinction toujours vivifiée par la lutte des classes, si chère au PCF avant qu’il ne devienne (électoralement parlant) moribond.

Pour terminer, j’aimerai revenir sur un point particulier, à savoir une présence très forte du poujadisme dans l’Algérie française d’avant l’indépendance ? De quelle manière ce créolisme politique a-t-il pu influencer les évènements de la guerre d’Algérie ? Pourquoi le 13 mai 58, le Général Salan crie-t-il « Vive de Gaulle » et pas « Vive Poujade » ? L’OAS était-elle poujadiste ?

À partir de 1954, Poujade a en effet, vous avez raison de le souligner, une popularité très importante en Algérie. L’UDCA algérienne naît en mai 1954 et le premier congrès national de l’Union a lieu dans la « ville blanche » en novembre de cette même année, tout un symbole ! Les renseignements généraux (RG) estiment que 80 % des commerçants algérois suivent les consignes de Poujade. L’absence d’élections législatives en 1956 casse le thermomètre et ne permet pas à l’UFF d’envoyer des députés représentant les départements algériens malgré la forte présence militante. Bien évidemment, le maintien des départements algériens dans l’Union française est l’axe principal du combat poujadiste même si Poujade reviendra sur cet aspect lors de ses autobiographies vingt ans plus tard, privilégiant l’hypothèse d’une Algérie européenne mais indépendante, à la manière de la Rhodésie de 1965 à 1979.

L’émeute populaire du 13 mai 1958, parfois qualifié de « coup d’État » ou de « putsch » contre le gouvernement général (GG) d’Alger, ce « sursaut patriotique » a été préparé sur le terrain par nombre de poujadistes. Pour mémoire, il s’agissait de s’opposer au nouveau gouvernement Pflimlin et de condamner l’exécution par le FLN, en Tunisie, de trois prisonniers français. Après le renversement in absentiadu gouverneur socialiste Robert Lacoste jugé trop modéré par les partisans de l’Algérie française (Lacoste a quitté Alger pour Paris le 10 mai) un Comité de salut public est constitué avec à sa tête des civils et des militaires, européens et arabes, qui comprend de nombreux poujadistes.

Le 14 mai, du balcon du GG, le général Salan, nommé président du Comité, précisa la demande d’un nouveau gouvernement par un sonore « Vive De Gaulle ». Léon Delbecque, membre du RPF puis des Républicains sociaux et fidèle du général De Gaulle, devient vice-président du Comité de salut public. Un autre fidèle du général, Lucien Neuwirth, le futur « père de la pilule contraceptive » en fait aussi partie.

Même si les poujadistes étaient en nombre, ce que les putschistes souhaitaient, c’était l’arrivée du « Général ». Comment pouvez-vous penser un seul instant qu’un « Général » (Salan) allait appeler un modeste papetier du Quercy ?

Je vous passe les querelles entre gaullistes et poujadistes, dont la plupart votent les pleins pouvoirs, à l’Assemblée, au Général en juin 1958. Pierre Poujade est déçu que l’on ne fasse pas appel à ses compétences et se définira rapidement, comme Le Pen, en opposant résolu puisqu’il appellera à voter « non » à la Constitution de la Cinquième République, seuls 17 % des Français (dont la plupart des communistes et certains socialistes) suivront ce refus en septembre 1958.

Quant à l’OAS, pour répondre à votre ultime questionnement, des anciens poujadistes et non des moindres comme l’ancien député de Charente-Maritime, Marcel Bouyer la rejoindra. Pour la petite histoire, ce pâtissier de Royan sera candidat, sans succès, en 1986, lors des élections législatives, pour le Front national. Engagé dans le combat pour l’Algérie maintenue dans la République, il sera réfugié dans l’Espagne franquiste en 1961, puis il revient finalement en France l’année suivante. Il est arrêté et condamné par un tribunal militaire à douze ans de prison. Il est cependant libéré en 1967, à la suite d’une remise de peine décidée par décret.

Plus globalement, le mouvement Poujade, via son journal Fraternité française va soutenir l’OAS sans y participer. Aussi, Fraternité française, sous-titré « La tribune de Pierre Poujade », affirme, à sa une, en juillet 1963 : « Parti OAS » dénonçant, une nouvelle fois, le pouvoir gaulliste et demandant aux « nationaux de ce pays » de « se taire » pour protéger les fugitifs et espérer, encore, non plus un sursaut militaire, mais une victoire politique. L’espérance sera de courte durée. Il est temps, ou presque, pour Poujade de tourner la page et de laisser la place au poujadisme, véritable mouvement d’expression populaire qui fit trembler… et tomber la IVe République.

Lire la deuxième partie cliquez là

Commandez le livre cliquez ici

09:26 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 17 mars 2021

SORTIE LE 26 MARS DU NOUVEAU CAHIER D'HISTOIRE DU NATIONALISME (N°21) CONSACRÉ À JUAN ET EVA PERON ET AU JUSTICIALISME

19:43 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 13 mars 2021

Un grand entretien avec Franck Buleux sur son Cahier d'Histoire du nationalisme consacré à Pierre Poujade sur le site Méta infos

Propos recueillis par Miche Lhomme

Dans votre cahier, vous distinguez en fait deux poujadismes, celui de 53 et celui de 56 ? Abordons si vous le voulez bien d’abord celui de 53 : qu’est-ce qui déclenche la colère de juillet 53 ?

La colère de 1953, c’est d’abord, et avant tout, la conséquence de l’abus de fiscalité pour les travailleurs indépendants, en particulier les artisans et les commerçants ainsi que les méthodes de recouvrement pour mettre en place le calcul et la perception des sommes dues, la « honte » d’être contrôlé sur place (et non seulement sur pièces) par des fonctionnaires méprisants car sous statut étatique. La victoire électorale du poujadisme naît d’abord dans les élections consulaires : chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers et chambres d’agriculture. Il y a des listes de « défense des artisans et des commerçants » qui obtiennent la victoire dans ces corps de métiers à travers la France. Puis, ce sont ces élus consulaires, ancrés dans leurs métiers, parfois élus locaux, ancrés dans leurs territoires, qui vont représenter les structures poujadistes, dont la plus emblématique, mais pas l’unique, fut l’Union de défense des commerçants et artisans (UDCA), le fer de lance de l’UFF (Union et fraternité française), qui regroupe l’ensemble des structures et qui obtiendra un groupe politique à l’Assemblée nationale entre 1956 et le retour aux affaires de De Gaulle en 1958. Le poujadisme, c’est un cri, celui de la volonté de retrouver une parole face à un État sans mesure, notamment fiscale, une faculté retrouvée de dire « basta ! » (ça suffit !) à l’État profond, un « trumpisme » avant l’heure, comme l’affirme Jean-Marie Le Pen dans ses Mémoires, nous y reviendrons. C’est aussi une ancienne tradition française de contestation du pouvoir fiscal, celle des jacqueries sous l’Ancien Régime. L’impôt doit être consenti pour être considéré comme juste, il y a un moment où ce n’est plus le cas, même si le Parlement vote l’impôt depuis 1790. Alors les gouvernants ont trouvé une parade : seuls 43 % des Français paient l’impôt sur le revenu… et 100 % paient la TVA, mais ne s’en plaignent pas car la consommation fait passer sans douleurs le coût fiscal ! L’impôt indirect est probablement la meilleure réponse à la contestation fiscale mais c’est un autre sujet.

Dans une lutte, il y a toujours un aspect politique évidemment mais en 1953, il s’agissait de faire pression sur les élus nationaux, de les « accompagner », pas de les remplacer. Le slogan « Sortez les sortants ! » va s’imposer peu à peu jusqu’aux élections législatives de janvier (le lendemain du premier janvier !) 1956. Le leitmotiv des poujadistes devient alors la convocation d’une nouvelle Assemblée constituante, comme en 1789. Pour se substituer ou continuer l’esprit révolutionnaire ? Ce débat sera peu abordé mais si de nombreux contre-révolutionnaires rejoindront, entre 1958 et 1965, Poujade comme Jean Silve de Ventavon, Emmanuel Beau de Loménie ou Jacques Ploncard d’Assac, qui offriront leurs plumes acérées à Fraternité française, le journal de Poujade.

Vous évoquez là la dissolution ratée d’Edgar Faure de décembre 1955 et le début de la campagne électorale du « Sortez les Sortants ! » avec la victoire incontestable qui surprend tout le monde de l’UDCA, comment sommes-nous ainsi passés d’un poujadisme catégoriel, professionnel à un poujadisme politique, électoral ? Pourquoi ce succès immédiat dans les urnes et qu’est-ce donc que le poujadisme politique ? Sur quoi s’oppose-t-il et que revendique-t-il ? Ou Poujade n’était-il en fin de compte qu’un arriviste, qu’un opportuniste ? Que diriez-vous du deuxième poujadisme, celui d’après 1956 ?

Le résultat des élections de janvier 1956 fut une surprise : plus de cinquante députés élus, 13 % des suffrages exprimés (en comptant les apparentements) pour les listes Poujade sur l’ensemble (ou presque) du territoire. Presque, car les poujadistes n’avaient pas de listes sur l’ensemble de l’hexagone (en Normandie rurale par exemple, il n’y avait pas de liste UFF-UDCA dans l’Orne et dans la Manche, les deux départements les plus traditionnels du « pays aux Léopards ») et l’Algérie avait été privée d’élections par le pouvoir pour cause d’émeutes potentielles, alors que le poids militant de l’UDCA, notamment grâce au cafetier d’Alger, Joseph Ortiz, y était important en termes de militantisme. Poujade, dès 1954, sent qu’il y a une France qui a besoin d’un discours, disons « de droite », un peu musclé, fondé sur la valeur du travail mais aussi teinté de nationalisme (la France perd sa présence peu à peu dans le monde, l’époque est à la décolonisation et Mendès porte ce fardeau comme s’il correspondait au « sens de l’histoire »), un discours de vérité. Le public est de plus en plus nombreux dans ses rassemblements, y compris dans la capitale où il triomphe au parc des Expositions de la porte de Versailles le 25 janvier 1955 (un an avant la percée électorale), avec une organisation incroyable de cars bondés de militants et de sympathisants venus de toute la France. Comme la nature, la politique a horreur du vide : De Gaulle, un temps revenu en 1947 avec son Rassemblement du peuple français (RPF) a quitté (provisoirement) la scène et il y a un électorat qui refuse le « combat à trois » issu de la Résistance entre communistes, socialistes de la SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière) et démocrates-chrétiens du MRP (Mouvement républicain populaire). Certes, depuis 1949, à droite, le Centre national des indépendants (CNI), devenu CNIP (avec le « p » de « paysan », issu du ralliement du Parti paysan) en 1951 vient parfois bousculer le jeu, mais avec une modération de notables issus des provinces françaises. Je pense qu’il y a aussi, dans une frange non négligeable de la population, une envie de sortir de la IVeRépublique, système où les radicaux à tendance socialiste succédaient aux socialistes à tendance radicale, sous l’œil agressif, mais raisonné (sauf lors des violences meurtrières de 1947 qui virent le départ des ministres communistes jusqu’à leur retour… en 1981) du « parti de Moscou ».

Pierre Poujade n’a rien calculé. Il s’est laissé porter par sa popularité naissance, par un certain engouement populaire. Il n’était même pas candidat en janvier 1956, laissant passer son unique chance d’être élu député. En leader national, il se pensait candidat « partout » et il ne fut élu nulle part. Cette erreur politique (que Le Pen, qui l’a donc vécu, ne fera pas en 1986 lors des législatives à la proportionnelle départementale, même mode de scrutin qu’en 1956) lui sera fatale. Son groupe, relativement important (plus de 50 élus), est divisé. Une douzaine de députés seront rapidement invalidés par l’Assemblée nationale elle-même, ainsi juge et partie, pour des raisons d’apparentements électoraux (et un cumul de suffrages) interdits entre des mouvements ayant le même leader (Poujade) et le même programme. Le groupe UFF subira par la suite des tiraillements et des défections, notamment avec le retour annoncé du général De Gaulle qui mettra fin à cette tentation populiste. Les voix (près de 3 millions) qui se sont portés sur les candidats poujadistes fonderont comme neige au soleil pour se rassembler, en 1958, derrière l’Union pour la nouvelle République (UNR). Seuls deux députés (anciens) poujadistes survivront à la curée démocratique, Le Pen réélu à Paris sous l’étiquette du CNIP et un élu picard, passé de Poujade à l’UNR. Les autres abandonneront, pour la quasi-totalité, la vie politique. Poujade sera défait dans le Maine-et-Loire et les autres sortants fidèles au mouvement poujadiste seront largement battus. La Roche tarpéienne n’est jamais loin du Capitole, particulièrement en politique.

Opportuniste, Poujade ?

Dès 1957, il appelle au retour de De Gaulle pour, dit-on, diriger un « grand ministère » au sein d’un gouvernement d’union nationale. Plus tard, lorsqu’il s’avèrera que son opposition au système ne lui apporte que des ennuis financiers comme judiciaires, il abandonnera cette posture politique non féconde. Sa dernière opposition au système, tout en ayant milité contre De Gaulle jusqu’en décembre 1965 (notamment via son journal d’opposition, Fraternité française), sera d’apporter son soutien à Jean Lecanuet au premier tour de la présidentielle du 5 décembre. Mais, entre les deux tours, contrairement à l’ensemble des soutiens de Lecanuet et de Tixier-Vignancour, Poujade opte clairement pour… De Gaulle. Cela faisait plus de 12 ans qu’il se battait contre un système, à la Don Quichotte contre des moulins à vent, probablement estime-t-il qu’il serait plus utile à l’intérieur ? Le 19 décembre 1965, la réélection de De Gaulle marque la fin de l’opposition de Poujade.

En fin de compte, Poujade n’était-il qu’un commerçant en colère, un simple tribun ou un vrai homme politique ? Etait-il d’ailleurs fasciste et antisémite comme le prétendit L’Express ou communiste ? N’y-a-il pas eu de fait un rapprochement entre les poujadistes et les communistes alors très puissants en France à la sortie de la guerre ? De quel côté le cœur des poujadistes balançaient-ils réellement ?

Sur l’option communiste, Poujade a toujours été anti-communiste et ces derniers le lui rendaient bien, de sa jeunesse maréchaliste au Parti populaire français (PPF) de Jacques Doriot jusqu’à son rapprochement avec la droite gaulliste puis giscardienne et chiraquienne. L’hypothèse de ce rapprochement tient dans deux éléments : d’abord, le fait qu’un élu communiste de Saint-Céré vienne avertir Poujade, en 1953, de l’arrivée des « polyvalents » dans le bourg et ensuite, le peu d’attaques des communistes contre l’UDCA entre 1953 et 1955. Sur le premier point, l’élu communiste de St-Céré était un artisan forgeron et Poujade était commerçant, le monde de la boutique l’a emporté sur la question de la lutte des classes, entre deux « petits patrons ». Il ne faut pas chercher de fondement politique, le conseil municipal de Saint-Céré, dirigé par un radical, était très composite, Poujade ayant lui-même été élu comme « apparenté au mouvement gaulliste (RPF) ». Sur le second point, le PCF ne voulait pas ostraciser un potentiel électorat populaire (même s’il était composé de « patrons ») et hésitait à décrire le « projet fasciste » de Poujade, qui était, en revanche, dénoncé par les socialistes de Mollet et surtout les radicaux de Mendès-France. Toutefois, lorsque les poujadistes se transforment en réel adversaire politique, l’UDCA devient un ennemi identifié comme issu de l’extrême droite fasciste, raciste et antisémite.

La question fasciste, dix ans à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale, est délicate à poser. Il est clair que, pour les thuriféraires de Mendès, toute critique visant le liquidateur de l’Indochine, était, par nature, à connotation antisémite. L’attaque contre la politique menée valait attaque ad hominem. L’Express, hebdomadaire fondé à cette époque par les Servan-Schreiber, pour soutenir la politique de Mendès, en rajoutait pour ostraciser Poujade, son épouse (comparée à l’Argentine Éva Perón dans le journal) et ses électeurs. Un Front républicain avait d’ailleurs été mis en place dès janvier 1956 pour interdire toute possibilité à quiconque de nommer un ministre poujadiste dans un gouvernement, qu’il soit de centre-gauche ou de centre-droit. Si le Rubicond était franchi, le responsable politique ne faisait plus partie de « l’arc républicain »… Cela ne vous rappelle pas les élections régionales de 1998 ? Jacques Chirac a dû trop étudier cette période à Sciences-Po… Quand on lit l’ensemble des biographies des députés poujadistes, dont je publie l’exégèse dans mon ouvrage, on a envie d’éclater de rire compte tenu, pour la plupart d’entre eux, de leurs états de service contre l’occupant allemand. Et puis, on se dit qu’il arrivera la même chose à Jean-Marie Le Pen avec ses députés européens en 1984 puis nationaux en 1986. Le but de L’Express, en 1956, était de déclarer « fascistes » des élus ayant obtenu des décorations liées à leur action contre l’occupant. Comme en 1984 avec Michel de Camaret, député FN à l’Assemblée européenne et compagnon de la Libération, par exemple. La violence de la campagne anti-Le Pen, dès 1984, puise sa source dans L’Express de 1956. Une différence notable : Le Pen est un vrai politique, il a su résister à l’opprobre médiatique.

Les électeurs poujadistes sont les Français du zinc (oui, dans les années 1950, les estaminets étaient ouverts et on prenait un « petit noir » au zinc…), ceux qui travaillent et qui ne veulent pas être traités de « colonialistes » chaque jour. N’oubliez pas que nous sommes en pleine période de décolonisation et que l’ethno-masochisme dont souffrent la quasi-totalité de nos élites contemporaines provient de cette période. Je rappelle aussi que nous sommes dans une période centrale, entre le retrait de De Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, à La Boisserie, sa demeure familiale, et son retour après le 13 mai 1958 et dans ce court temps, il y eut la place pour la naissance d’un mouvement populaire de droite.

Poujade aurait-il commis des erreurs politiques et lesquelles ?

L’erreur politique essentielle de Pierre Poujade est de ne pas avoir été candidat en janvier 1956, ce qui lui aurait permis de présider (et de contrôler par sa prestance et ses qualités oratoires) le groupe (comme le fit Le Pen en 1986). Ensuite, seconde erreur politique (vouloir effacer la précédente) sa candidature dans le premier secteur de Paris lors d’une élection partielle un an plus tard : il ne sentait pas cet électorat urbain de la rive gauche de la capitale qui le lui a bien rendu. Il laissait ainsi ses cadres se diviser à l’Assemblée sur l’intervention des troupes françaises à Suez, en Égypte, et le retour aux affaires des gaullistes et ses troupes militantes s’éroder. Les résultats des élections locales, cantonales et partielles, ne furent jamais favorables entre 1956 et 1958. Le Pen l’indique clairement dans la première partie de ses Mémoires, parue en 2018, l’encadrement du mouvement Poujade n’avait pas de culture politique. La faiblesse et l’absence d’homogénéité politique ont fait chavirer, rapidement et définitivement, le navire Poujade.

Plus globalement, je pense que le retour annoncé de De Gaulle que Poujade rencontre dans ses bureaux parisiens, rue de Solferino, dès la fin de 1956, a largement déstabilisé le leader commerçant. Dans l’une de ses autobiographies, parue à la fin des années 1970, lorsque Poujade évoque cette rencontre, on ressent l’impression amère (pour le lecteur) d’un élève reçu par son maître. Dans le même temps, les missi dominici gaullistes (ceux qui attendent le pouvoir) essaient de créer, à l’intérieur du mouvement poujadiste, des dissensions en faveur du retour de « l’homme du 18-Juin ».

Poujade est un commerçant. Ses thuriféraires comme ses ennemis l’ont qualifié de « petit commerçant de Saint-Céré » ou de « papetier de Saint-Céré ». Ils n’avaient pas tort. Face à De Gaulle, « le Général », il avait perdu de sa superbe exercée lors des rassemblements populaires du milieu des années 1950. La croix de Lorraine a vite remplacé, comme épinglette, le coq hardi sur fond de France éternelle sur les rebords des vestes des partisans du changement de République. Une France qui rêvait d’un militaire ne pouvait pas se contenter d’un marchand de papier.

Source Meta infos cliquez ici

Acheter le livre cliquez là

12:34 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 24 février 2021

Le site Medias-presse-info consacre un article au Cahier d'Histoire du nationalisme n°19 sur les mouvements nationalistes en Belgique de 1945 à 2000

Source Médias presse info cliquez ici

Hervé Van Laethem a derrière lui déjà plusieurs décennies de militantisme nationaliste en Belgique. Au cours des dernières années, il s’est illustré à la tête du mouvement NATION. Il est également très présent et actif parmi les réseaux établis entre mouvements nationalistes à travers l’Europe. C’est également un fin connaisseur de la géopolitique syrienne qui a été reçu à plusieurs reprises par les autorités de ce pays, y compris par le président Bachar el-Assad.

Il signe chez Synthèse nationale un nouveau tome des Cahiers d’histoire du nationalisme. Le sujet qu’il aborde est généralement méconnu : les mouvements nationalistes en Belgique de 1950 à 2000. C’est que, de l’histoire des mouvements nationalistes en Belgique, les Français ne connaissent généralement (et mal) que le rexisme de Léon Degrelle, ce qui nous renvoie aux années trente, et le Vlaams Belang, parti nationaliste flamand dont les médias retiennent qu’il est un partenaire du Rassemblement National au Parlement européen.

Précisons d’emblée que ce recueil ne prétend pas être exhaustif. Bien au contraire, son auteur avertit en préambule qu’il s’est surtout intéressé aux groupes les plus radicaux.

Ce panorama des mouvements nationalistes de l’après-guerre en Belgique débute avec Jeune Europe, mouvement fondé par Jean Thiriart, Emile Lecerf et le Docteur Paul Teichmann et dont la ligne est passée de l’anti-communisme à une forme de national-bolchévisme (!), ce qui le rend assez inclassable. On y retrouve ensuite notamment Occident Belgique, Ordre Nouveau Belgique, le Front de la Jeunesse, le Parti des Forces Nouvelles, le VMO, l’Assaut,…

Au-delà d’une présentation de ces mouvements et de quelques autres, l’auteur retient différentes campagnes menées par cette mouvance : les manifestations Touchez pas à nos églises en réponse aux occupations d’églises par des immigrés, les rassemblements Nationalistes contre l’OTAN et quelques autres parfois mouvementées.

Les souvenirs évoqués dans ce livre sont souvent le reflet de l’engagement personnel de l’auteur qui a d’ailleurs enrichi son ouvrage d’une importante série de photos – parfois inédites – et de reproductions d’affiches et de publications de ces mouvements aujourd’hui oubliés par la plupart des Belges.

Les mouvements nationalistes en Belgique de 1950 à 2000, Hervé Van Laethem, Cahiers d’histoire du nationalisme, éditions Synthèse Nationale, 182 pages, 24 euros

A commander en ligne sur le site de l’éditeur

LES MÉDIAS FLAMANDS EN PARLENT AUSSI CLIQUEZ ICI

18:50 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 09 janvier 2021

Hervé Van Laethem, auteur du Cahier d'Histoire du nationalisme n°19 consacré à la Belgique francophone, donne rendez-vous dimanche à 15 h sur Youtube.

20:58 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 04 janvier 2021

Sortie du n°19 des Cahiers d'Histoire du nationalisme consacré à la Belgique francophone : un entretien avec Hervé Van Laethem, son auteur

Hervé Van Laethem, en photo ci-dessus lors d'une Journée de Synthèse nationale en 2013, est un militant belge qui approche de ses 40 ans de militantisme. Président du Mouvement NATION depuis 2016, il vient de signer le n°19 du Cahier d'Histoire du nationalisme, numéro consacré à l’histoire de la mouvance nationaliste radicale en Belgique entre 1950 et 2000. A l’occasion de la sortie de son ouvrage, il a accepté de répondre à nos questions.

Propos recueillis par Basile Tomé

Hervé, pourquoi avoir écrit un tel livre ?

Avant tout, parce que je voulais transmettre une histoire. Une histoire méconnue, parfois sombre, mais toujours extraordinaire de par la somme d’engagements et de sacrifices qu’elle a générée. Une histoire qui peut paraître parfois modeste mais qui, si on y regarde bien, a malgré tout influencé certaines choses.

Aussi, car je me suis aperçu que si certains camarades avaient une connaissance parfois pointue sur l’histoire des nationalistes en France ou en Italie, ils n’avaient que peu d’informations sur l’histoire de la mouvance en Belgique.

Je voulais également parler de ces militants, souvent peu ou pas connus, qui ont pourtant sacrifié tant de choses, jusqu’à leur liberté pour certains. Et pas pour leur gloriole personnelle … J’ai essayé d’en citer nommément certains, j’en ai sans doute oublié beaucoup d’autres. Mais c’est en l’honneur de tous que j’ai voulu écrire ce livre et je leur dédie d’ailleurs…

Et enfin, je voulais aussi montrer aux militants sains que le camp nationaliste n’est pas composé que d’arrivistes, de démagogues aux petits pieds ou de « militants virtuels » dont la seule ligne idéologique consiste à s’admirer dans leurs propres selfies ou vidéos… Mais qu’il y a eu et qu’il y aura toujours en son sein, de vrais idéalistes prêts à combattre sans complexes, sans concessions et sans recherche d’un intérêt personnel. C’est ce côté-là de notre camp que je voulais montrer car trop souvent certains camarades désabusés, ce que je peux comprendre, en brossent un portrait trop négatif.

En fait, ce livre est un livre qui se veut positif et plein d’espoir. Il veut dire : « Même si le combat politique est dur ; même si comme tout entreprise humaine, on y est parfois confronté à des choses difficiles ; il n’en reste pas moins que des choses formidables aussi ont eu lieu et je le pense, auront encore lieu dans l’avenir !»

Le récit a une partie « historique », classique, mais aussi une partie composée de récits très vivants d’actions et de manifestations, n’avez-vous pas peur d’un mélange des genres ?

Ce n’est pas forcément une mauvaise chose lorsqu’on sait faire un mélangé équilibré. Il y a bien entendu, une évocation de l’histoire politique et militante de la mouvance belge. Vue pour une fois par quelqu’un de notre camp. Mais, et c’est en effet assez unique, avec beaucoup de témoignages vécus au niveau de l’activisme. Et je voulais remercier celles et ceux qui ont bien voulu me parler de leurs expériences, ce qui m’a permis de pouvoir évoquer nombre d’actions et manifestations en plus de mes souvenirs personnels.

J’ai essayé aussi d’être ambitieux sur le choix des illustrations et nombre d’entre elles sont des photos rares sinon uniques et exclusives. Bon après, certaines ne plairont pas à tous mais ici, je raconte une histoire qui, à une époque, fut je le reconnais « haute en couleurs »…

Votre analyse de certains faits et stratégies est parfois assez dure, est-ce juste une impression ?

On ne se refait pas ! Un ex-camarade français avait dit de moi que j’étais dogmatique alors que lui était pragmatique… J’ai compris plus tard en le voyant se vendre à un parti politique pour quelques fiches de paie ce qu’il entendait par là !

Pour en revenir à votre question, si j’avais fait un ouvrage bisounours, je serais tombé dans le travers inversé de ce que nous reprochons aux « spécialistes » de tout noircir pour le plaisir de noircir. Ici, je n’allais pas prétendre que tout fut pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Je reconnais que c’est bien évidemment facile de donner son avis avec le recul… Mais est-ce que pour autant, on ne peut faire une critique positive de certaines erreurs du passé ? Sans bien évidemment remettre en cause, la volonté de bien faire, le courage et l’abnégation de tous les militants de l’époque, y compris de ceux avec les choix politiques desquels, on est en désaccord.

Pourquoi avoir consacré une aussi grande place à certains groupes flamands, tels le VMO ou le NSV, que l’on peut difficilement qualifier de nationalistes « belges » ?

Tout simplement car (et c’est peu connu) dans les années 70-80, les nationalistes francophones et flamands ont eu des liens assez réguliers. Et plus tard, on peut même dire que certains groupes francophones se sont lancés par des actions en collaboration directe avec les nationalistes flamands. Il était donc difficile de parler des groupes radicaux francophones sans parler de leurs pendants flamands. Ceci dit, je n’évoque que quelques groupes, sans rentrer dans les détails du nationalisme flamand. Mouvance qui mériterait un ouvrage à elle toute seule.

Mais il est vrai qu’il vaut mieux parler ici de l’histoire des « nationalistes de Belgique » au lieu de celle des « nationalistes belges ».

En revanche, vous parlez très peu du Vlaams Blok/Belang ? Est-il possible de parler de l’histoire des nationalistes en Belgique sans presque jamais évoquer le VB ou même le FN belge ?

Il faut savoir que la première idée de cet ouvrage n’était de parler que des groupes activistes de sensibilité nationaliste-révolutionnaire. Puis, il est apparu, comme expliqué dans la réponse précédente, qu’il allait être difficile de ne pas parler de certains groupes activistes flamands. Ensuite, on s’est dit qu’on ne pouvait pas non plus faire l’impasse sur l’ensemble des autres formations politico-militantes francophones, etc… Et on a fini par écrire ce livre sur l’ensemble de la mouvance. Mais elle reste néanmoins centrée sur les groupes les plus activistes et les plus radicaux de la partie francophone du pays.

Je pense que le VB d’aujourd’hui n'est plus dans la mouvance radicale et n’a en tous cas plus grand-chose à voir avec le parti militant qui, en 1980, participait aux cortèges du VMO.

Quant au FN belge, l’expérience fut à ce point désastreuse que même si nous l’évoquons rapidement, on ne se penche guère sur cette « histoire » là !

Pour la partie de ce récit que vous avez vécu, n’avez-vous pas des regrets sur certains points ?

Je peux évidemment regretter que lorsque j’avais 20 ans, il n’y ait pas eu d’aînés respectés pour nous conseiller. Je ne dis pas que j’aurais tout écouté mais j’aurais peut-être fait certaines choses différemment. C’est sans doute pour cela qu’au sein de NATION, on donne une place aussi importante à la formation.

Pour le reste, lorsque je vois le recul de l’engagement, le niveau de répression et la disparition de nos libertés, je suis globalement content d’avoir été activiste, radical et même parfois « excessif ».

Quels enseignements y a-t-il à tirer de ce demi-siècle de « nationalisme » pour les militants du XXIe siècle ?

D’abord que, plus que jamais, nous avons besoin de mouvements politico-activistes. Si les élections ne doivent pas être ignorées, elles ne doivent pas être la seule obsession d’un mouvement. Il faut aussi être présent sur un plan activiste mais aussi social.

40 ans de parlementarisme effréné de certains nous ont amené dans un cul de sac. A force de tout miser sur « on va y arriver par les élections », la droite nationale a raté une occasion au moment où les régimes occidentaux étaient en état de choc après les progressions électorales successives des années 80-90. Elle a laissé « l’état profond » se reprendre et lui a laissé le temps de mettre en place, tous les « garde-fous » qui font qu’aujourd’hui, et alors que nos idées sont de plus en plus populaires, les forces politiques patriotiques n’ont que très peu d’influence sur les événements.

La leçon principale est donc que, si demain de nouvelles circonstances s’y prêtent, il ne faut plus hésiter à tenter notre chance d’une manière ou de l’autre ! On n’a plus guère de temps de faire dans la finesse stratégique !

Quant à moi qui ai connu 20 de ces 50 années, outre de grands et nombreux souvenirs, j’en retiens beaucoup de rencontres. Alors bien sûr, j’ai rencontré de mauvaises ou de drôles de personnes… comme j’en aurais rencontré à l’extrême-gauche ou dans les partis traditionnels (en pire). Mais j’ai aussi rencontre des gens formidables, cultivés, humbles, courageux, idéalistes, désintéressés. Certains ne firent qu’un passage, d’autres furent longtemps présents. Tous ont gardé vivante une flamme… C’est à eux TOUS que je dédie ce livre !

Le commander cliquez ici

12:09 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 28 novembre 2020

Sortie prochaine du n°19 des Cahiers d'Histoire du nationalisme

Le commander cliquez ici

11:58 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 25 novembre 2020

Un grand entretien avec Franck Buleux sur Breizh-info à l'occasion de la sortie prochaine de son Cahier d'Histoire du nationalisme consacré à Pierre Poujade

SORTIE DÉCEMBRE 2020

Source Breizh-info cliquez ici

Le n°20 des Cahiers d’histoire du Nationalisme est consacré à Pierre Poujade et à son mouvement. Il a été réalisé sous la direction de l’écrivain Franck Buleux. Lionel Baland l’a interrogé pour Breizh-info.

Breizh-info.com : Qui était Pierre Poujade ?