jeudi, 22 février 2024

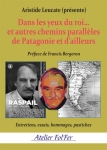

Dans les yeux du roi… Et autres chemins parallèles de Patagonie et d’ailleurs

Propos recueillis par Fabrice Dutilleul

Pourquoi un tel ouvrage ? Pour rendre hommage à Jean Raspail, récemment disparu, au royaume patagon, éternellement vivant… ou aux Patagons, toujours plus motivés que jamais à vivre leur rêve ?

Un peu tout cela à la fois. Surtout, nous voulions montrer de Jean Raspail son vrai visage, celui de l’éternel voyageur qui, un jour, eut cet éclair de génie en exhumant l’improbable royaume de Patagonie, dans le souvenir à la fois romanesque et romantique d’Antoine de Tounens, roi pour l’éternité de cette royauté littéraire et onirique.

Jean Raspail n’est pas uniquement l’auteur du Camps des Saints, œuvre fulgurante, sulfureuse et prophétique dans laquelle thuriféraires enthousiastes et contempteurs de mauvaise foi cherchent obstinément à l’enfermer. Raspail n’est surtout pas l’homme d’un seul livre et l’on s’abîmerait dans l’erreur la plus absolue si l’on négligeait des livres aussi remarquables tels que Qui se souvient des hommes, La Hache des Steppes, Pécheur de lunes, Moi Antoine de Tounens, roi de Patagonie, sans oublier, bien sûr, le tendre et mélancolique Jeu du roi.

À l’heure où une poignée d’obscurs « écrinains » wokes s’attachent à salir la réputation de Sylvain Tesson, au prétexte qu’il aurait été un « proche » de Raspail (la belle affaire !), après avoir été l’auteur (ce qui est complètement faux, mais on ne prête qu’aux riches) de la préface du Camp des Saints, il est bon de rappeler à tous les salisseurs de mémoires, que le chroniqueur des Pikkendorff était aux antipodes du racisme rabique, infamie que les jaloux et les ratés se sont toujours évertués à lui coller sur le dos, et qu’accessoirement, ils seraient bien avisés de fermer leur « claque-merde » (comme l’intimait salutairement l’autre grand poète qu’était Michel Audiard).

Qu’apporte votre recueil qui n’avait pas encore dit, écrit… ou conté ?

Son ambition est beaucoup plus modeste. Il ne s’agissait pas pour les auteurs qui ont concouru à son élaboration, de défendre une thèse ou d’éclairer d’un jour prétendument nouveau une œuvre qui se suffit à elle-même. Tous, dont votre serviteur, ont souhaité évoquer ce que leur inspire ce jeu du roi, qui, pour les non-initiés, reste auréolé d’un voile de mystère.

En réactivant cette lointaine contrée fantasque, foutraque, fantastique et flamboyante, Raspail offrait à tous les joueurs et rêveurs sincères un port d’attache, une terre d’exil qui permet, à peu de frais, de fuir la laideur et la médiocrité de ce monde moderne qui, décidément, ainsi que le déplorait Bernanos, se complaît jusqu’au sadisme à conspirer contre toute sorte de vie intérieure.

Nous espérons que les lecteurs peu familiers de Raspail et, surtout, de son jeu magnifique, rallieront cette Patagonie de cœur qui remplira leur âme et les gardera de toute tentation nihiliste. Ce recueil est une invitation à faire « comme si », comme quand nous étions enfants, lorsque nous faisions semblant d’incarner nos héros ; nous caracolions sur des chevaux en carton, une épée de bois à la main, « pour de faux », évidemment, mais dotés d’un redoutable esprit de sérieux…

Où en est aujourd’hui le royaume de Patagonie ?

Il continue de faire rêver. Entre souverains putatifs ou réels se disputant âprement un trône aussi inaccessible que déjà pris et sujets patagons ne perdant jamais une occasion de déployer le drapeau de leur royaume sur tous les sommets du monde, on peut dire que le royaume de Patagonie se porte plutôt bien. L’on doit d’ailleurs saluer l’ami François Tulli qui, depuis le départ du cavalier de l’Ouest pour l’au-delà des mers, continue inlassablement à faire paraître, sous les auspices du Cercle de l’inutile, le Bulletin de liaison patagon. Pour nombre de Patagons, ce royaume demeure plus vrai que nature. En toute circonstance, toujours faire « comme si »…

Avec les contributions de : Francis Bergeron, Marie de Dieuleveult, Olivier François, Philippe Hemsen, Abbé Guilhem Le Coq, Sylvain Roussillon, Alain Sanders, Louis Soubiale, François Tulli.

Dans les yeux du roi… Et autres chemins parallèles de Patagonie et d’ailleurs (Entretiens, essais, hommages, pastiches coordonnés), Aristide Leucate, Préface de Francis Bergeron, Éditions de l’Atelier Fol’Fer, 192 pages, 25 euros. Pour commander ce livre, cliquez ici

Dans les yeux du roi… Et autres chemins parallèles de Patagonie et d’ailleurs (Entretiens, essais, hommages, pastiches coordonnés), Aristide Leucate, Préface de Francis Bergeron, Éditions de l’Atelier Fol’Fer, 192 pages, 25 euros. Pour commander ce livre, cliquez ici

10:11 Publié dans Aristide Leucate, Livres, Rencontre avec... | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 29 juillet 2021

Bob Morane, le héros aux mille vies

Aristide Leucate

Il a quitté la Vallée infernale pour rejoindre les Berges du temps. Henri Vernes, créateur de Bob Morane, s’en est allé, à 102 ans, rejoindre les Hergé, Jean Ray, J.-H. Rosny aîné, Bob de Moor et autres Edgar P. Jacobs qui, auteurs de BD ou romanciers d’aventures ou de fantastique, constituent la galaxie belge de la littérature d’évasion la plus imaginative d’Europe.

Bob Morane ! Trois syllabes qui résonnent d’un son si particulier dans l’esprit de plusieurs milliers de lecteurs francophones. Tous ont à l’esprit les noms de personnages immortels tels Bill Ballantine (complice écossais de l’aviateur français qu’il appelle Commandant), Monsieur Ming, alias l’Ombre jaune, ennemi juré des deux précédents et qui, à l’instar du phénix, revient sans cesse – pour le plus grand bonheur des aficionados – se mettre en travers de leur route, la troublante et énigmatique Miss Ylang-Ylang, chef du SMOG – organisation criminelle internationale qui n’est pas sans rappeler celle du SPECTRE opposée à l’agent 007 de Ian Fleming –, meilleure ennemi de Morane qui la subjugue, Tania Orloff, nièce de Ming qui, secrètement éprise du trentenaire aux cheveux noirs et drus, a toujours quelques scrupules à contrecarrer les plans criminels de son oncle, Roman Orgonetz, dit encore « l’homme aux dents d’or », espion cruel qui a juré la perte du reporter de la revue Reflets.

Né Charles-Henri-Jean Dewisme à Ath, dans le Hainaut, le 16 octobre 1918, il aura, lui aussi, une vie d’aventures. À 19 ans, il s’amourache d’une jeune Chinoise qu’il suivra jusqu’à son bordel de Canton, avant de revenir en Europe où il sera, tout à tour, courtier en pierres précieuses, agent des services de renseignement belges, puis des services secrets britanniques durant la Seconde Guerre mondiale, rejoignant ainsi la Résistance. Après-guerre, il travaille pour une agence de presse américaine et en qualité de correspondant pour deux quotidiens français.

En 1953, il est approché par Jean-Jacques Schellens, directeur littéraire des Éditions Marabout. Après un premier texte convaincant – Les Conquérants de l’Everest –, il signe La Vallée infernale, toute première aventure de Bob Morane qui le propulsera au firmament du succès et en fera un des plus solides piliers de la maison belge. À un rythme effréné, il écrira plus de deux cents romans contant les péripéties de son héros à travers le monde. Écrivain infatigable, il publiera d’autres livres sous divers pseudonymes (dont, sous le nom de Jacques Colombo, une torride série d’espionnage, Don, au Fleuve noir). Après avoir été croqué pour les couvertures des livres par Pierre Joubert, Henri Lievens ou Coria (pour la Bibliothèque verte), Bob Morane fera une incursion remarquée dans le 9e art grâce aux talents successifs de Dino Attanasio, Gérard Forton ou William Vance.

Avant d’inspirer la chanson « L’Aventurier » au groupe Indochine en 1982, la télévision française s’emparera du mythe dans les années soixante. C’est Claude Titre qui endossera la tenue du personnage vernésien, tandis que Billy Kearns tentera de rentrer dans la peau de Bill Ballantine. La série, qui comptera deux saisons et 26 épisodes, échouera totalement à restituer l’atmosphère bondissante, si singulière, des romans d’Henri Vernes.

Toutefois, ce séducteur hors pair qui aura pour ami Blaise Cendrars, Jean Ray ou Le Corbusier se montrait, dans la vie, assez péremptoire, sinon tranché dans ses jugements. N’ayant pas de mots assez durs contre « les horreurs du christianisme », il fustigeait dans un même élan son compatriote Hergé auquel il reprochait le racisme de Tintin.

Vétilles sans importances pour un homme qui aura fini par être totalement éclipsé par son héros auquel nombre d’adolescents prirent plaisir à s’identifier.

Source Boulevard Voltaire cliquez là

09:26 Publié dans Aristide Leucate, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 22 décembre 2018

Quand les lecteurs du Monde s'attaquent à ces "salauds de pauvres"...

« Salauds de pauvres ! » Ainsi Marcel Aymé (et, plus tard, Claude Autant-Lara, dans son film éponyme) faisait s’exclamer Grandgil dans La Traversée de Paris à l’adresse d’une poignée de bougres apeurés, certes pas bien riches, mais petits-bourgeois d’esprit et de tempérament, « ceux qui, bêtement, confondent le bonheur avec la standing, rêvent de consommer toujours plus, préfèrent la quantité à la qualité, ne se posent pas de questions au sujet de la finalité de leurs actes, participent à la destruction de l’univers (sous l’alibi menteur de “progrès”) ou pensent “Après nous, le déluge” » (Freddy Buache, Claude Autant-Lara, Éditions L’Âge d’Homme, Paris-Lausanne-1982).

Mais à quels pauvres s’adressaient ces internautes anonymes, tous lecteurs du Monde, qui, de Facebook en Twitter, se sont répandus en verbiages fielleux suintant la haine de classe, suite à un reportage (15 décembre) sur le quotidien difficile d’un cariste de 26 ans, de son épouse au foyer et de ses quatre enfants, ayant rejoint les gilets jaunes sur le rond-point à côté de chez eux ?

Ici, on passerait très vite de La Traversée de Paris à Uranus, autre œuvre de Marcel Aymé décrivant les turpitudes humaines dans cet entre-deux sordide de la Libération, entre collaboration passive et fausse résistance, ce goguenot qu’à travers toute l’Europe l’on a pudiquement appelé « l’épuration ».

Nos pauvres internautes n’y sont pas allés de main morte. L’hommerie la plus crasse, aurait dit Montaigne.

On se demanderait presque si ce déferlement imbécile n’aurait pas été téléguidé d’un certain château où se terre un certain Emmanuel Can’t exhortant ses godillots « marcheurs » à cracher le portrait type des gilets jaunes, caricaturés en Deschiens : « Parmi les commentateurs figurent également des partisans d’Emmanuel Macron. L’un d’eux affirme ainsi que “rien ne démontre que la politique menée par [le Président] et son gouvernement leur ait enlevé un centime de pouvoir d’achat” », s’émeut notre plumitive…

Un autre d’y aller encore de ses doctes considérations boutiquières sur l’air bien connu du pauvre qui picole avec son pognon fraîchement gagné : « Désolé, mais je n’arrive pas à comprendre », écrit l’un d’eux. « Revenu total : 2.700 euros. Loyer + électricité : moins de 600 euros. Ça fait donc plus de 2.100 euros pour faire vivre 2 adultes + 4 jeunes enfants. Moi aussi je regarde les prix et il n’est pas compréhensible d’être à découvert dès le 15 du mois. »

Pour ces donneuses, au double sens de moralisateur et de délateur, qui connaissent aussi bien les ressorts historiques et sociologiques des luttes sociales que nous autres la physique quantique, la cause est entendue : « Cette révolte [des gilets jaunes] est définitivement celle des assistés. »

Pauvre c… ! aurait assené le regretté Gainsbourg. Décidément, il semblerait que le monde soit divisé en trois catégories : les gavés attaliens (ou oligarchie BHélienne), les cocus contents impatients d’aller transhumer dans les alpages l’hiver avant d’exhiber leur couenne l’été, et les prolos (chômeurs, artisans, petits patrons, femmes seules, familles isolées, retraités indigents…) se désespérant de voir la France de leurs grands-parents se désagréger entre leurs doigts.

Sociologie, certes sommaire, mais pas moins que celle des imMondes lecteurs susvisés…

10:19 Publié dans Aristide Leucate | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 14 septembre 2018

Procès Méric : les comptes-rendus publiés dans Présent

Chaque jour vous pouvez lire dans Présent le compte-rendu du "procès Méric" grâce aux articles d'Aristide Leucate. Après le premier article en début de semaine dernière cliquez ici, les trois jours suivants cliquez là et les deux de cette semaine. Verdict ce vendredi...

5e jour : Recherche poing américain contre 20 ans de réclusion

A l’issue de la première semaine du procès d’Esteban Morillo, de Samuel Dufour et d’Alexandre Eyraud, tous trois impliqués dans la tragique bagarre de rue du 5 juin 2013 ayant entraîné la mort de Clément Méric, alors membre de l’Action antifasciste Paris-Banlieue, non seulement la vérité judiciaire n’est pas apparue en pleine lumière, mais encore a semblé être enterrée sous de larges pelletées de témoignages fragiles ou contradictoires, la personnalité de la victime apparaissant même comme beaucoup plus clivante que ce qu’on a pu claironner à l’époque de l’accident.

On se rend compte aussi que trop d’expertise tue l’expertise, le rôle du « sachant » étant, comme toujours dans ce type de dossier où il y a eu mort d’homme, déterminant, sinon décisif, pour faire éclater cette vérité que chacun, juges, procureurs et avocats, à son corps défendant, cherche à arranger au mieux des intérêts qu’il défend ou représente. Ainsi, les deux neurochirurgiens appelés à la barre ce lundi 10 septembre, ont ajouté de l’imprécision quant à l’utilisation d’un coup de poing américain, achevant d’ensevelir le dossier sous un magma d’incertitudes.

Lors des interrogatoires de Eyraud et Dufour, on comprend rapidement la stratégie de la cour d’assises. Le fameux poing américain refait surface, de façon lancinante. Ainsi la présidente, Xavière Siméoni, se fait-elle intrusive en demandant à l’ancienne compagne de Morillo pourquoi elle détient deux poings américains (dont, vraisemblablement un sex-toy) chez elle : « c’est une arme, vous savez », insiste Siméoni. Même topo avec Alexandre Eyraud auquel il est demandé de se justifier pour avoir fait tatouer un poing américain sur son bras.

Il est manifeste, à présent, que le doute s’instillant dans les moindres interstices d’un dossier de plus en plus fragilisé (qui pourrait déboucher, horresco referens !sur l’acquittement de Morillo et Dufour, celui d’Eyraud étant assez probable), l’on cherche alors à couler les accusés par le fond en les affublant de ce poing américain fantomatique dont la présence démontrerait la préméditation – donc la volonté, de la part des accusés, d’en finir, y compris en causant des blessures pouvant s’avérer mortelles. La présidente du tribunal montre des signes de fébrilité, sentant que ce procès qui ne devait être qu’une formalité couronnant une honorable fin de carrière, est en train de se transformer en farce. Même Me Tubiana, conseil d’un « antifa », en arrive à perdre son contrôle.

On l’aura compris, ce procès nous réserve quelques surprises, d’autant que Serge Ayoub, dont le nom est revenu souvent, durant les audiences, a fait savoir qu’il déposerait à la barre.

6e jour : Serge Ayoub (photo ci-dessus - NDLR) assure le spectacle

Il y avait foule ce matin du 11 septembre, devant l’entrée de la salle Georges Vedel où se tient, depuis la semaine dernière, le procès d’Esteban Morillo, Samuel Dufour et Alexandre Eyraud, comparaissant pour leur implication meurtrière dans la mort de « l’antifa » Clément Méric, le 5 juin 2013. L’annonce, sur Twitter, par l’intéressé lui-même, du témoignage de Serge Ayoub, n’y est pas pour rien. La mezzanine des journalistes est bondée, la chaleur y est rapidement intenable. Depuis toujours, la Justice est un spectacle…

C’est Esteban Morillo, vêtu sombrement comme pour porter le deuil, qui ouvre la matinée et narre, par le menu, les faits de cette journée fatale de juin. A l’époque, il confie aux enquêteurs sa dilection pour les poings américains, ce qui ne plaide pas, aujourd’hui, en sa faveur. La présidente du tribunal, Xavière Siméoni, y voit l’opportunité de prendre une revanche pour faire basculer le procès du côté de la victime et faire changer le doute de camp. Elle s’engouffre dans la brèche, espérant même faire craquer l’accusé, visiblement très ému et fortement éprouvé par le feu roulant des questions du magistrat, des avocats de la partie civile et de l’avocat général, chacun s’évertuant à le pousser dans le retranchement de ses possibles contradictions. Morillo finira par lâcher un « je regrette » empli de sanglots.

La question du poing américain revenant inlassablement sur le tapis, Morillo doit à son avocat de l’avoir magistralement écartée sur la simple évidence que, ce 5 juin, son client se rendant initialement, en jean et baskets, chez sa belle-mère pour y dîner, ne pouvait se pointer chez elle avec une telle arme. Mais, depuis le début de ce procès, on semble rétif à toute évidence…

Quand vient l’audition de Serge Ayoub, la tension, palpable durant l’interrogatoire serré de Morillo, devient proprement électrique, l’ancien leader solidariste, en chemise noire, ne se laissant nullement impressionner par la solennité judiciaire et encore moins par la présidente de la Cour. Ayoub a incontestablement du charisme, un indéniable talent oratoire et en impose, tant par la voix, que par le physique. Ses propos qualifiant Clément Méric de « combattant » politique font pâlir les journalistes qui m’entourent – on ne voit pas le public qui se situe en dessous de nous. A la sortie de l’audience, nous entendons des cris. Nous apprendrons, quelques minutes plus tard, que Serge Ayoub été exfiltré par les forces de l’ordre afin d’échapper à la vindicte d’un comité d’antifas particulièrement excités.

Il reste trois jours avant la fin du procès. Le moins que l’on puisse dire est que la vérité ne se sera point montrée sous ses atours les plus éclatants mais, au contraire, se sera rendue toujours plus insaisissable, se nichant, à plaisir, dans le clair-obscur de la fragilité des témoignages humains. Ayoub aura fait diversion, quand Morillo aura plaidé, en vain, le repentir. Une journée pour rien ?

Le site de Présent cliquez ici

Commentaire de Vincent Vauclin (la Dissidence française) :

00:55 Publié dans Aristide Leucate | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 11 septembre 2018

Le Procès Méric vu par le quotidien Présent

Chaque jour vous pouvez lire dans Présent le compte-rendu du "procès Méric" grâce aux articles d'Aristide Leucate. Après le premier article en début de semaine dernière cliquez ici, voici les trois jours suivants.

2e jour : quand le doute s’installe

Le procès d’Esteban Morillo, Samuel Dufour et Alexandre Eyraud, tous trois impliqués, à des degrés divers, dans le décès de Clément Méric, jeune antifa, alors impatient d’en découdre, ce tragique 5 juin 2013, avec ces « fascistes » proches, à l’époque, de Serge Ayoub, prend rapidement, ce mercredi 5 septembre, une tournure technique.

Tout d’abord, la caméra de vidéosurveillance postée face à la gare RER « Le Havre-Caumartin », à l’instar d’une boîte noire endommagée, ne paraît vouloir livrer que des images imprécises et tronquées. L’expert convoqué à la barre s’en désole, tandis qu’un des enquêteurs interrogés avoue que les images recueillies sont « de piètre qualité », ajoutant que « la vidéo ne permet pas de savoir qui a donné le premier coup et si des armes ont été utilisées ». Il est facile, en effet, de constater à l’audience, le caractère difficilement exploitable d’une imagerie ressemblant plus à une succession de clichés mis bout à bout qu’à un film en cinémascope.

Vient ensuite la question cruciale de l’usage présumé d’un poing américain par l’un des accusés, en l’occurrence Samuel Dufour. En réponse à l’avocat général, Rémi Crosson du Cormier, le policier est formel et affirme la présence d’une telle arme sur les lieux. Un autre fonctionnaire, de la Brigade criminelle, cette fois, revenant sur les lieux, un mois après les faits, atteste que cinq témoins ont vu « une sorte de poing américain (sic) : une barre en métal argenté avec un aspect plat, et non en pic, comme certains poings américains ». On se perd, toutefois, en conjectures, sur la solidité de ces témoignages…

En ce deuxième jour du procès, l’audience, salle Georges Vedel du Palais de justice de Paris, avait commencé par l’audition de Samuel Dufour. Plus malmené que ses co-accusés, il doit faire face à un interrogatoire des plus inquisitorial sur ses dilections pour les armes, la musculation, Napoléon et Hitler, les tatouages, etc., tout en ressassant combien il veut « tourner la page ».

Malgré des débats menés avec fermeté mais correction de la part des magistrats, force est de constater que des incertitudes se sont rapidement faites jour de nature, en théorie, à profiter aux accusés. Nous ne sommes, néanmoins qu’au début du procès. Tous les retournements sont possibles. Ce jeudi, Les parents de Clément Méric viendront déposer à la barre. Déjà, quelques minutes avant la fin de l’audience, l’ancienne professeur d’histoire-géographie de terminale (?) de Clément Méric soutenait que « les armes de Clément ce n'était pas ses poings, c'était la vivacité et l'élégance de son esprit ».

3e jour : un agneau pas si doux qu’on veut bien le dire

Si les deux audiences précédentes, sacrifiant ainsi à un rituel bien connu des cours d’assises, étaient toute entières consacrées à la personnalité des accusés, celle du jeudi 6 septembre se trouve entièrement dédiée à la jeune victime, Clément Méric.

Le moins que l’on puisse dire est que les expertises et témoignages ne plaident nullement en faveur de ce dernier qui, visiblement, d’une part, aurait été frappé à poings nus uniquement par Esteban Morillo (et non à l’aide d’un coup de poing américain, selon deux dépositions concordantes de médecins légistes quelque peu bousculés par les avocats des parties civiles), d’autre part, qu’il aurait été clairement à l’origine de la bagarre malheureuse qui allait entraîner sa chute sur le trottoir et, bientôt, sa mort. De fait, nous sommes loin de l’aimable garçon doux et pacifique décrit au début de l’audience par l’enquêtrice de personnalité : « il était là pour régler des comptes. Il était excité », « il était dans la provocation », « il était énervé », affirment sans hésitations les deux vigiles en fonction ce 5 juin 2013 dans la salle des ventes, rue de Caumartin.

Mais, du parquet aux parties civiles, jusqu’aux trois magistrats présidant la session, la nervosité est palpable. D’abord, les témoignages semblent dédouaner les trois accusés (Morillo éclatera même en sanglots au témoignage, poignant, il est vrai, de la mère de Clément Méric), les faisant subrepticement passer du rang de provocateurs à celui d’agressés, un des vendeurs allant même jusqu’à dire que « les skinheads étaient terrorisés » (sic) ; ensuite, Serge Ayoub qui avait déclaré qu’il viendrait à la barre « si son état de santé le lui permettait », fait de nouveau défaut, ce qui a le don d’irriter la présidente Siméoni.

Quoi qu’il en soit, on a retrouvé, pour l’occasion, un article du Point daté du 25 juin 2013 qui avait eu accès au procès-verbal de police et dans lequel il était clairement indiqué que « Clément Méric voulait vraiment en découdre. (…) Il semblait vraiment haïr ces gens [les accusés, NDLR] ». En d’autres termes, conviendrait-il que la cour s’appuie, a minima, sur les éléments d’enquête recueillis à l’époque sans systématiquement chercher à les travestir en les sur/sous-interprétant. Au lieu de cela, se dégage l’impression désagréable d’une stratégie judiciaire implicite consistant à entretenir le flou des témoignages, cinq ans après les faits, autant qu’à dénier aux accusés le droit d’un sincère repentir.

Pas sûr, néanmoins que nous soyons entendus. Reste aux jurés à lire ou à se faire apporter les bonnes feuilles du mémoire en défense publié par Serge Ayoub lui-même en novembre 2013 (L’affaire Clément Méric. Du fait divers au scandale politique, éditions du Pont d’Arcole) pour se forger l’intime conviction que viennent résolument conforter les divers témoins qui se sont succédé au Palais de justice en ce troisième jour de procès.

4e jour : Affaire Méric : Les accusés au bord de l’abîme

Tandis que le procès Morillo et consorts paraît s’enliser dans un magma d’expertises plutôt favorables aux accusés, la Cour d’assises de Paris décide de sortir de son chapeau des témoins qui n’en sont pas vraiment.

Tout commence par l’historien de gauche, Nicolas Lebourg, « spécialiste de l’extrême droite » membre de l'Observatoire des radicalités politiques (ORAP) de la Fondation Jean-Jaurès, proche du Parti socialiste, dont la présence ès-qualités est vivement contestée par Me Maisonneuve, avocat de la défense. Vêtu de noir comme le principal accusé, Esteban Morillo, l’universitaire n’apporte rien de capital au dossier sauf à décrire les tatouages des accusés : « le trident par exemple ça vient des ukrainiens (...) pour se distinguer de la croix celtique». C’est dire le niveau du débat.

Arrive ensuite un SDF (interrogé en visioconférence du tribunal de Tour) qui buvait mais n’était pas saoul (!) au moment des faits au point qu’il aurait vu ce fameux poing américain qui ressemble de plus en plus à l’Arlésienne mais que le tribunal cherche manifestement à faire émerger des tréfonds de son imagination. L’homme n’a pas l’air sûr de lui et donne l’impression de réciter son texte, osant même une sortie de route improvisée, sans doute pour donner plus de véracité à son propos. Ainsi, à la question de la présidente de savoir s’il avait déjà vu des poings américains, il répond tout à trac : « Ah beh oui ! J'en ai chez moi. J'en ai une trentaine, je fais collection ! ». Entre consternation et hilarité, les juges balancent, sous les yeux vides des parents de la victime…

Parmi les autres témoins, entre ceux qui ne se souviennent plus des accusés mais attestent formellement la présence d’un poing américain, ceux qui se prennent les pieds dans le tapis d’une mémoire qui trahit la fragilité de leur déposition et un légiste venant contredire ses prédécesseurs à la barre en affirmant qu’un objet métallique (point américain ou bagues saillantes, notamment celles de Samuel Dufour qui nie avoir frappé Méric) a été utilisé par les accusés, viennent les « antifas », Steve Domas (amnésique volontaire), Aurélien Boudon (dont l’arrogance aura été rabattue par Me Antoine Vey, avocat de Samuel Dufour) et Matthias Bouchenot (surjouant la comédie de l’antifasciste angélique outragé) dont les témoignages restent sujets à caution, eu égard à leurs déclarations anti-judiciaires récentes.

En ce quatrième jour d’audience, une chose est désormais acquise. Tandis que les grands médias ne consacrent que quelques mots à un procès visiblement jugé d’avance, la cause semble entendue. L’hypothèse du coup de poing américain, circonstance aggravante pouvant entraîner une peine alourdie pour Esteban Morillo (20 ans de réclusion), en dépit de six contre-expertises menées durant la phase d’instruction la réfutant, est visiblement accouchée aux forceps par des magistrats ayant tombé le masque d’une apparente impartialité. Les jurés seront-ils dupes ?

Site de Présent cliquez ici

18:24 Publié dans Aristide Leucate | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 08 septembre 2018

Le "guide sulfureux du Paris réac et facho" de Patrick Parment traité par Boulevard Voltaire...

Aristide Leucate cliquez ici

Guide touristique des plus politiquement incorrects que ce singulier Guide sulfureux du Paris « réac & facho » écrit par Patrick Parment, ancien journaliste de la presse généraliste d’information. L’ouvrage nous promène dans les ruelles, dédales et boulevards de la capitale, un peu à la manière d’un Lorànt Deutsch avec son Métronome qui nous plongeait dans l’histoire de Paris à chaque station de métro. Ce sont donc ces rues et monuments de Paris, qu’une France en proie aux droits de l’homme aimerait effacer, qu’il nous est offert de découvrir sur les pas des « maudits » et réprouvés de « l’extrême droite », d’Alphonse de Châteaubriant et Marc Augier (plus connu sous son nom d’écrivain Saint-Loup) à Jean-Marie Le Pen, en passant par Drieu La Rochelle et Charles Maurras, de la rue Lepic (notamment au 106, lieu de perdition de la mouvance dextro-patriote, dont la taulière est l’arrière-petite-nièce de l’écrivain Gaston Leroux) à la rue Saint-Guillaume (où résida Léon Daudet, au 31).

L’auteur nous invite à musarder, au hasard des quelque 400 pages illustrées, dans le Paris des arts, des lettres, des truands, des putes et des grands buveurs. Ainsi, après une soirée bien arrosée au fameux Harry’s Bar du 5, rue Daunou, dans le 2e arrondissement, « bistrot plutôt de droite quand bien même la gauche fourmille d’alcooliques irresponsables », l’envie peut vous prendre, nuitamment, à la lumière des réverbères, d’aller flâner et vous perdre en mille rêveries devant le 9, rue aux Ours, ancien siège de la revue et du mouvement Europe-Action, fondés en 1963 par le regretté Dominique Venner, préfigurant le futur GRECE d’Alain de Benoist.

Dans le 7e, le 6, rue de Beaune rappellera-t-il encore à cette génération de la classe soixante des souvenirs gravés sur microsillons pour la postérité, puisque la fameuse SERP (Société d’études et de relations publiques, bien mal nommées), sous la direction d’un certain Jean-Marie Le Pen, y édita, entre autres, des chants « fana-milis-tradis » de l’armée allemande, de la Commune ou du répertoire du Chœur Montjoie Saint-Denis.

Les plus nostalgiques ne méconnaissant par leur histoire, et notamment celle, tragique, qui se déroula au 158, rue du Temple (3e), un triste et brumeux 21 janvier 1793, lorsque Louis XVI fut conduit de sa prison vers la place de la Révolution (aujourd’hui de la Concorde, dans le 8e) pour y mourir en martyr, n’hésiteront pas à marcher sur les traces funèbres du doux fils de Saint Louis, pour reprendre l’expression de son confesseur, l’abbé Edgeworth de Firmont, et c’est non sans émotion qu’ils iront se recueillir au cimetière de l’église Sainte-Marguerite (11e) devant la sépulture de Louis XVII.

Quant aux littéraires de l’étape, ils seront ravis de faire une halte contemplative devant le 127, rue Blomet, où résida Léon Bloy de 1886 à 1889, à moins qu’ils ne préfèrent se remémorer la geste des Vendéens et Chouans devant la demeure de l’historien Jean-François Chiappe au 23, rue Bausset, toujours dans le 15e, ou boire un ballon devant le dernier domicile de l’inoubliable Antoine Blondin au 72 de la rue Mazarine (6e) ou encore déclamer pour soi le « Chant pour André Chénier » devant la tombe de Brasillach au cimetière de Charonne dans le 20e.

Assez éclectique, l’auteur nous invite au cœur d’un Paris que, finalement, l’on ne connaît que trop peu. Ainsi, sait-on que la maison la plus étroite de la capitale (1,20 m de large pour 5 m de haut) se tient au 39, rue du Château-d’Eau (10e), construite en 1865 pour des raisons purement successorales, ou que le siège actuel de la Fédération française de la tannerie-mégisserie est abrité au 122, rue de Provence, un des claques les plus prestigieux (le fameux One-Two-Two), sous l’Occupation ?

Bref, tout un Paris intriguant et peu conforme que le lecteur se plaira à parcourir dans son fauteuil.

Acheter ce livre cliquez ici

00:55 Publié dans Aristide Leucate | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 07 septembre 2018

Affaire Méric : un procès sous le signe de Rocambole ?

Aristide Leucate

C’est sous un ciel épais et gris que la session de la Cour d’assises de Paris s’ouvrait, hier matin, à 9 heures 30 pour dix jours d’audience en vue de faire la lumière sur une affaire qui, en d’autres temps, aurait été ravalée au rang d’un triste mais banal fait divers. Mais voilà, les trois accusés, Esteban Morillo, Samuel Dufour et Alexandre Eyraud, à cause de leur proximité avec les Jeunesses nationalistes révolutionnaires et du mouvement Troisième Voie (tous deux dissous aujourd’hui), se présentent sous un jour politique qui colore ce procès d’une tonalité singulière.

Si Esteban Morillo, principal accusé, très sobre dans son costume sombre, est bien présent à la barre du tribunal à l’heure dite, encadré de ses conseils, Me Maisonneuve, père et fils, son comparse, Samuel Dufour, est absent. Les minutes semblent s’égrener lentement sur les murs rénovés du tribunal jusqu’à ce que la présidente du tribunal, Xavière Siméoni, décide de suspendre l’audience dans une indescriptible confusion, imprimant un tour pour le moins rocambolesque à ce procès balbutiant. Ce n’est qu’en début d’après-midi que le procès put reprendre, Samuel Dufour, suivi par son avocat et deux policier, se présentant enfin devant les magistrats. Le troisième accusé, Alexandre Eyraud est également présent. Commence alors l’étude de la personnalité des accusés. Celle de Morillo occupe la majeure partie de l’après-midi. Le jeune homme qui confesse avoir « changé » répond posément aux questions du magistrat sans se défiler. Du côté des parties civiles, représentées par Cosima Ouhioun et Christian Saint-Palais, on sent poindre une agressivité retenue qui donne une idée de la suite des débats. L’avocat général, Rémi Crosson du Cormier, n’est pas en reste qui reproche à Morillo de ne pas « assumer » ses actes.

La présidente de la cour (qui, naguère, enverra Chirac en correctionnelle dans l’affaire des marchés truqués de la ville de Paris) entend bien mener les débats sans s’en laisser compter par quiconque et surtout pas par les nervis « antifas » qui circulent entre l’extérieur du tribunal et la salle des pas perdus. C’est ainsi qu’elle insistera, malgré leurs absences dûment justifiées, pour entendre des témoins capitaux comme Serge Ayoub (souffrant), Stéphane Calzaghe (ex-mis en examen en vacances en Corse) ou Katia Veloso, ancienne compagne d’Esteban Morillo (retenue professionnellement).

Après ces préalables procéduraux rituels, ce funeste 5 juin 2013, « le jour où cet antifascisme radical a rencontré le principe de réalité », selon les mots cinglants du politologue Christophe Bourseiller, va être enfin disséqué. Après le sang, hier, les larmes et peut-être la rage demain.

Article publié dans le quotidien Présent de mercredi.

00:54 Publié dans Aristide Leucate | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 04 septembre 2018

Affaire Clément Méric : Un procès pour la vérité ?

Aristide Leucate

Le procès d’Esteban Morilllo, Samuel Dufour et Alexandre Eyraud qui s’ouvre aujourd’hui devant la cour d’assises de Paris sera-t-il le procès de la vérité ? Non pas celle, condamnée d’emblée par la bien-pensance intello-médiatique, encore moins celle, cadenassée d’avance par un pouvoir politique dont les accointances idéologiques avec l’ancienne mandature jette un voile suspicieux de partialité sur l’institution judiciaire, mais celle, toute nue et diaphane, presque immaculée, des faits et de la socio-psychologie.

Du fait divers…

Les faits sont dramatiquement simples. Une querelle de jeunes hommes de vingt ans dans les travées d’une vente privée « Fred Perry » (marque de vêtements très prisée chez les skins de « droite » et de « gauche »), passage Caumartin à Paris qui dégénère et se termine tragiquement lors d’une rixe mortelle entre bandes rivales. La victime, Clément Méric (membre de l’Action antifasciste Paris-Banlieue), qui tentait d’assaillir son adversaire par derrière, s’écroule sous le coup de poing porté par celui-ci, le faisant chuter à terre, sa tête heurtant le bitume.

Il ne s’agissait pourtant pas de caïds allogènes de banlieues se disputant un territoire de la drogue, mais bien des « antifas » haineux désirant en découdre gratuitement avec des supposés fascistes. Les premiers, activement soutenus par le Front de gauche de Mélenchon, jusqu’au plus haut niveau de l’Etat socialiste, parviennent à retourner la situation en leur faveur et à politiser un évènement, certes terrible, mais journalistiquement éligible au rang des faits divers.

…à l’engrenage politique

Alors dirigeant des mouvements Jeunesses nationalistes révolutionnaires et Troisième Voie - tous deux dissous par Manuel Valls, conséquemment à cette malheureuse bagarre – Serge Ayoub (alias « Batskin » dans sa lointaine et turbulente jeunesse) sera auditionné durant 5 heures par la Brigade criminelle. L’engrenage politique est enclenché.

Les magistrats de l’instruction retiendront la qualification pénale de « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner » (20 ans de réclusion criminelle) avec les circonstances aggravantes qu’ils ont été infligés en réunion et avec usage ou menace d'une arme (en l’occurrence un poing américain, ce que contestent les accusés) à l’encontre de Morillo et Dufour, tandis que leur complice, risque 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende pour violences aggravées.

Si les faits, déjà âprement discutés devant la Cour d’appel de Paris qui a confirmé les chefs d’inculpation en décembre dernier, ne parviennent toujours pas, à l’issue du procès d’assises, à faire pencher la balance en faveur des accusés, la psycho-sociologie d’iceux convaincra-t-elle le jury populaire de les acquitter ?

Cette triste affaire est, en effet, à l’image d’une réalité que beaucoup ne veulent plus voir, celle d’une France périphérique jetée en pâture à l’opinion parce qu’elle penserait « mal », tandis que les inoxydables victimes d’un antifascisme fantasmé tiennent toujours le haut du pavé pace que faisant partie du camp du « bien ». Toujours le même spectre du Dupont-Lajoie, abruti de droite, venant hanter les demeures cossues et bohèmes des bourgeois de gauche.

Si les juges restent insensibles à cette réalité, peut-être le peuple y souscrira ?

NDLR : à partir de demain, Aristide Leucate suivra le procès pour le quotidien Présent cliquez ici.

17:28 Publié dans Aristide Leucate | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 23 mars 2018

Le salazarisme ou l’inspiration d’une voie politique pour demain ?

Aristide Leucate

Célébrer Salazar en France ? Projet original et des plus hétérodoxes auquel se sont attelés Olivier Dard et sa consœur Ana Isabel Sardinha-Desvignes, tous deux historiens et, respectivement, enseignants à Paris-Sorbonne et à la Sorbonne Nouvelle, à travers un ouvrage consacré au salazarisme français de 1930 à 1974, qui fera date dans une historiographie aussi indigente que méconnue.

Car, en effet, au-delà d’un cercle réduit d’initiés et d’érudits, en France, qui connaît encore António de Oliveira Salazar (1889-1970), chef de l’État portugais de 1932 à 1968, fondateur de l’Estado Novo ?

Professeur d’économie de la prestigieuse et ancienne université de Coimbra, Salazar arrivera au pouvoir en 1928 en tant que ministre des finances. Il redressera l’économie portugaise, alors exsangue, en un temps record.

Le 25 juin 1932, il est nommé chef du gouvernement par le président de la République, le général Óscar Carmona. La nouvelle Constitution du 19 mars 1933 lui confère les pleins pouvoirs et le contrôle total de l’État en qualité de président du Conseil. Durant son long règne de trente-six ans, « la grande tâche qui s’est imposée à Oliveira Salazar a été la mise en valeur d’un pays qu’on pourrait rétrospectivement qualifier, en employant une expression devenue courante, de pays sous-développé », souligne Paul Sérant, auteur en 1961, d’une honnête enquête intitulée Salazar et son temps (Les Sept Couleurs, Paris, p.88).

Expérience originale parmi les révolutions nationales du XXe siècle, le salazarisme, loin d’être une doctrine uniforme a surtout été l’illustration, in situ, de la célèbre formule attribuée à Richelieu, selon laquelle la politique est l’art de rendre possible ce qui est nécessaire.

Régime autoritaire, sans pouvoir être catégoriquement qualifié de dictature à proprement parler, l’État salazariste faisait également figure de notable exception – avec les régimes de Franco et de Pétain – en face des expériences hitlériennes et mussoliniennes. Le salazarisme n’a nullement été un fascisme stricto sensu et l’on pourrait même soutenir qu’il fut un tenant de cet antifascisme réactionnaire que l’on trouvait classiquement parmi les opposants conservateurs ou monarchistes du IIIe Reich ou de l’Italie fasciste. Jacques Bainville, après avoir relevé l’influence maurrassienne du Doutor notait que « Salazar, à la différence des autres, avait une doctrine » (Les Dictateurs, Denoël et Steele, 1935, p. 168).

Salazar se tenait, lui-même soigneusement à l’écart de toute hybris de caractère fasciste, considérant que si « la dictature fasciste tend vers un régime païen, vers un État nouveau qui ne connaît pas de limites d’ordre juridique ou moral, qui marche à son but, sans rencontrer ni embarras, ni obstacle, […] l’État nouveau portugais, au contraire, ne peut fuir, et n’y pense pas, certaines limites d’ordre moral qu’il juge indispensable de maintenir, comme balises, à son action réformatrice » (in António Ferro, Salazar. Le Portugal et son chef, Grasset, 1984, pp.147-150).

Il n’est guère étonnant que l’homme, plutôt discret et mutique, comme son action politique – dont l’efficacité était indexée sur la longue durée – ait eu ses thuriféraires et ses admirateurs, notamment en France. Maurice Martin du Gard, Maurice Maeterlinck, François Mauriac, Jacques Maritain, et d’autres encore, se rendirent au Portugal de Salazar, qui plus est sur invitation du régime. « Tous éprouvent le même type d’émerveillement qui semble s’emparer de tous ceux qui, depuis 1934, rendent visite au ‘‘grand homme’’ » (Dard, et alii, p. 133).

Nullement élégiaque, comme son titre pourrait le laisser trompeusement entendre, l’opus de Dard et Sardinha-Desvignes se borne précisément à cerner les contours d’un « philosalazarisme » susceptible de déboucher, le cas échéant, sur un véritable salazarisme français, soit, la mise en évidence d’un transfert politique et culturel par acclimatation, sur les bords de Seine, d’une praxis politique née sur les rives du Tage.

En ce temps-là, l’enjeu n’était pas mince, car les échanges intellectuels et politiques, d’un côté ou de l’autre de la péninsule, servaient alors autant les intérêts du régime à l’étranger que l’engagement militant de sectateurs soucieux, notamment après la IIe Guerre mondiale, d’ériger l’Occident comme dernier rempart contre la décadence que symbolisait le communisme matérialiste et athée.

À l’aune de la situation politique française des années trente, la figure de Salazar pouvait d’autant plus être plébiscitée dans les milieux non-conformistes ou conservateurs, qu’elle portait en elle toutes les impératives promesses d’une réforme intellectuelle et morale préalable à toute réforme politique structurelle.

Sans doute parce que le salazarisme fut bien moins qu’une simple dictature et tout autre chose qu’un fascisme de plate importation, est-il frappant de constater que du Colonel Rémy à Jacques Ploncard d’Assac, en passant par Jacques Maritain et Henri Massis (« l’une des incarnations les plus emblématiques du salazarisme français »), épistoliers célèbres et réguliers du Doutor, la pensée de ce dernier s’accommodait habilement de celle des trois France (représentée par Pétain, Giraud et De Gaulle), selon l’heureuse formule d’Helena Pinto Janeiro, preuve, en effet, de son nationalisme pragmatique et non-idéologique.

Les autres principes essentiels de Salazar tendent à la restauration dans l’État d’une justice et d’une morale de base chrétienne, supérieures aux droits de l’État. Enfin la subordination constante des intérêts particuliers aux intérêts généraux de la nation est pour lui non pas un lieu commun mais une maxime vivante.

Olivier Dard et Ana Isabel Sardinha-Desvignes, Célébrer Salazar en France (1930 – 1974). Du philosalazarisme au salazarisme français, Bruxelles, Peter Lang, collection « Convergences ».

Autre livre conseillé : Salazar, le regretté… Jean-Claude Rolinat, Les Bouquins de Synthèse nationale, 164 pages, 18,00 €. Pour commander ce livre, cliquez ici.

Source EuroLibertés cliquez ici

09:10 Publié dans Aristide Leucate | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 17 novembre 2017

De l’antisémitisme au noachisme... Hier Drumont, Bloy et Maurras, aujourd’hui les fils de Noé

Aristide Leucate

2017 est l’année d’un triple anniversaire. Celui, commémoré sous le manteau, de la mort de l’auteur de La France juive, celui, moins sulfureux, de celle de l’écrivain catholique Léon Bloy, l’autre, s’imposant presque comme une évidence mémorielle, fêtant les cent ans de la révolution bolchevique d’octobre 1917. Le lien entre Drumont, Bloy et Lénine ? Aucun. Sauf un dénominateur commun : le rôle d’une certaine communauté politiquement et juridiquement émancipée (en France, depuis 1791) et réputée tenir les rênes d’une finance apatride et anonyme qui aurait, par surcroît, participé à sa manière au renversement de la Russie tsariste.

Nous ne traiterons pas de ce point particulier pour nous appesantir plutôt sur la pertinence de la représentation politique d’un certain groupe humain dont la destinée, au cours de son histoire jusqu’à aujourd’hui, est consubstantielle de son être profond, au point qu’elle en constituerait son génome identitaire. L’ostracisme systématique dont il fut l’objet reste sans doute le marqueur le plus topique de son histoire.

Drumont vouait les Juifs aux gémonies, Bloy confondait dans cette viscérale exécration les catholiques, les uns comme les autres se prosternant, dans un même élan idolâtre, devant les totems sacrés du capitalisme marchand. Le premier faisait profession de dénoncer leur délétère influence, quand le second se résignait à les tolérer, non par philosémitisme, mais par charité christique – le Christ, Juif lui-même étant conçu dans l’esprit de Bloy comme la pauvreté allégorique.

Mais ni l’un, ni l’autre ne se sont sérieusement penchés sur la figure proprement politique du groupe juif qu’un Maurras, plus conséquent, traitait comme « un État très distinct de l’État français ». L’antisémitisme de ce dernier était aux antipodes de toute considération racialiste ou biologique, le Martégal se situant du seul point d’observation, le plus digne qui soit à ses yeux, celui de l’intérêt national.

Tous les trois et une multitude d’analystes subséquents ont, cependant, bien vu la place prise par ce groupe, place jugée non pour elle-même mais par la foncière hostilité idiosyncrasique à l’égard de ses occupants.

On doit au journaliste anarchiste, Bernard Lazare, dreyfusard athée, d’avoir isolé les causes de cette exclusion antijudaïque, exclusion qui va de pair, chez ces parias de toute éternité, avec une haute conscience exclusiviste et littéralement ségrégationniste de nature essentiellement religieuse : « en réalité, le Juif vivait sous la domination d’un maître, Iahvé, que nul ne pouvait vaincre ni combattre, et il ne connaissait qu’une chose : la Loi, c’est-à-dire l’ensemble des règles et des prescriptions que Iahvé avait un jour voulu donner à Moïse, loi divine et excellente, propre à conduire ceux qui la suivraient aux félicités éternelles ; loi parfaite et que seul le peuple juif avait reçue. […] Cette foi en leur prédestination, en leur élection, développa chez les Juifs un orgueil immense. Ils en vinrent à regarder les non-Juifs avec mépris et souvent avec haine, quand il se mêla à ces raisons théologiques des raisons patriotiques » (L’antisémitisme. Son histoire et ses causes, Léon Chailley Editeur, Paris, 1984, pp. 5 et 9).

La Révolution, d’abord, puis l’Holocauste shoahtique, sous diverses influences congruentes (législatives, idéologiques, psychologiques) ont, toutefois, largement modifié cet état de choses. Non point que l’animosité à l’égard des Juifs ait disparu, mais elle s’est déplacée et a changé de nature. Elle s’est déplacée de l’État vers une allochtonie d’importation qui a transplanté en même temps qu’elle les antagonismes moyen-orientaux sur le sol européen. Elle a, ensuite, changé de nature car ne pouvant s’exprimer au grand jour, bâillonnée qu’elle se trouve par un arsenal juridico-répressif particulièrement sévère, son expression relève désormais d’un délire complotiste quasi pathologique et d’autant plus ringardisé qu’il est renvoyé à la plus obscure préhistoire extrême-droitière des siècles passés.

L’antisémitisme ayant officiellement disparu, demeure le noachisme.

Des rabbins tels qu’Elie Benamozegh ou Rav Oury Cherki enseignent que le peuple juif ayant une vocation de prêtrise en tant que nation – ce qui explique qu’il ait besoin d’une série de commandement extrêmement minutieux, d’un corpus de règles précises issues principalement de la Thora (ce que l’on appelle les 613 commandements de la Thora), a également, par là même, vocation à enseigner aux non-Juifs, les « Gentils », les lois « universelles » noachides (lois des fils de Noé au nombre de sept, parmi lesquelles, par exemple, l’interdiction de tuer, de voler, de blasphémer, l’obligation d’avoir des tribunaux, etc.) qui ne sont, in fine, que le point de départ du règne d’Israël sur l’ensemble de l’humanité. Il est important de préciser que Rav Oury Cherki considère le judaïsme non point seulement comme une religion, mais encore et avant tout comme une nationalité. C’est dire que le discours noachide dont il est le chantre le plus éminent, se présente essentiellement comme un discours politique aux atours rassurant de la spiritualité et de la foi.

Le noachisme étant une législation se présentant, quant à son contenu, comme tirée de la loi naturelle, devient ainsi le plus sûr moyen, de sécularisation des préceptes talmudiques et cabalistiques, l’enjeu étant, d’une part, pour les Juifs de la Diaspora, de tenir la revanche messianique de tous les outrages et humiliations qu’ils eurent à subir depuis des millénaires, d’autre part, de poursuivre l’éradication de la Croix comme insulte à leur éternelle attente.

Le mondialisme comme idéologie n’est qu’un avatar du noachisme.

10:45 Publié dans Aristide Leucate | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 21 octobre 2017

Qui est l’ennemi ?

Qui est l’ennemi ? Telle est l’ambitieuse question politique et géopolitique à laquelle nous convie à réfléchir la dernière livraison de la revue Conflits fondée et dirigée par Pascal Gauchon. Pour aborder cette question ô combien ! cruciale, l’éditorialiste choisit de sortir du mode binaire « ami-ennemi », selon lui trop simplificateur, ne permettant pas « de bien appréhender le réel ». Aussi, en tient-il pour une approche plus complexe – dans l’acception bien connue en systémique ou en science des organisations.

« En fait, désigner l’ennemi, le fondement de l’action politique, n’est pas si simple, nous dit Gauchon. Dans l’entre-deux qui sépare l’ennemi et l’ami, se situent le neutre, le partenaire, le faux ami, le rallié… Même en ne retenant que l’ennemi franchement hostile, il est impossible de mettre ce terme au singulier ; nous sommes confrontés à de multiples ennemis en fonction du champ de bataille (militaire, économique, diplomatique et même « cyber ») et de l’époque (ennemi d’aujourd’hui et de demain). Désigner l’ennemi revient à désigner l’ennemi, celui qui fait peser la menace la plus grave aujourd’hui, sans oublier les autres. »

Dès lors, reconnaît encore Pascal Gauchon, « les frontières entre civil et militaire, entre intérieur et extérieur, entre guerre et paix se fissurent et avec elles l’ennemi clairement identifié. Il faudrait plutôt parler de rival, de concurrent, d’antagonisme, d’adversaire… autant de termes rassurants qui évitent de recourir à la notion d’ennemi celui face auquel la violence est le seul recours […]. Ces précautions de langage servent surtout à se cacher la réalité : l’ennemi se différencie de tous ses synonymes par l’idée d’hostilité radicale. »

Mais, si l’ennemi change de visage, la riposte aussi. Et ce n’est pas parce que l’on ne fait pas usage de la force qu’une certaine violence de la réplique n’émerge pas. Sur le terrain économique, particulièrement symptomatique de cette violence douce qui n’appelle pas à verser le sang, le turbo-capitalisme, par son intrinsèque propension à la prédation destructrice, n’épargne personne, à commencer par les masses laborieuses, souvent avec le concours cynique des Etats, eux-mêmes placés dans la dépendance des grands groupes industriels et de leurs lobbys affiliés. Délocalisations, restructurations d’entreprises, licenciements de masse, déréglementation, fermetures et démantèlements d’usines, dumping, espionnage industriel, OPA, etc. les victimes directes et indirectes (qu’une novlangue tente de dissimuler sous la litote de « collatéral ») sont nombreuses, au point de déstabiliser progressivement le tissu économique et social de toute une nation. Toute chose égale par ailleurs, les dégâts n’ont parfois rien à envier à ceux que pourrait causer un bombardement aérien. Des familles entières au chômage, plongées dans un état de désespérance tel que l’on voit surgir d’autres catastrophes à fragmentations comme l’alcoolisme, les violences conjugales, le divorce voire – et ce n’est pas rare et les agriculteurs ne sont les pas les seuls concernés – le suicide – sinon l’homicide familial. Comme le souligne l’essayiste Jean-François Gayraud, qui a vu qu’« aux États-Unis, la crise des subprimes a transformé en champ de ruines des grandes villes, à l’image de Cleveland ou de Detroit, comme si leurs habitants avaient fui une armée d’invasion ou succombé à une attaque d’armes à neutrons : des centaines de milliers de maisons abandonnées, saisies, vides d’occupants et souvent pillées. »

Par ailleurs, l’ennemi, quel que soit le terme sous lequel on le subsume – pour mieux l’ignorer, le nier ou le masquer – suppose que, tôt ou tard, la paix soit conclue avec lui. Or, il est manifeste qu’une telle éventualité semble proscrite ou inenvisageable quand l’ennemi n’est pas clairement identifiable ou identifié. C’est le cas du « terroriste », du prédateur capitaliste ou encore du hacker, autant de syntagmes ou vocable que l’on cherche à doter d’une substance pour que l’ennemi prenne précisément corps. Le terroriste tuant au nom du Coran sera taxé d’islamiste – qualificatif que l’on prendra même soin d’enrober d’une autre dénomination pour ne pas risquer l’« amalgame »… et s’éloigner un peu plus de la figure de l’ennemi, rendant alors toute paix inconcevable, d’une part parce que l’ennemi n’est pas désigné comme tel, d’autre part, parce que ce faisant, le pouvoir politique se prive sciemment de tous les moyens pour neutraliser une entité visiblement hostile.

C’est toute l’ambivalence d’un terme, l’ennemi, qui, à en croire Carl Schmitt ou Julien Freund, ménage la possibilité de transmuer celui-ci en futur allié, partenaire ou ami, une fois résolu le conflit. Or, cette potentialité paraît avoir été circonvenue, sinon dévoyée, du fait même du refus systématique de concevoir tout antagonisme, certes en termes binaires (ce qui n’empêche pas, en pratique, d’isoler une multitude de nuances dans la façon d’appréhender l’hostis) mais relativement opératoires.

La vision du monde partagée à l’ONU comme au sein des institutions européennes semble partir du principe que sous les auspices des droits de l’homme il n’y aurait que des amis quand ceux qui ne joueraient pas le jeu seraient, de plein droit, considérés comme des monstres. Pour le dire autrement, l’ennemi ainsi passé au crible d’une tératologie souvent fanatique (au nom des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit), a été renvoyé dans les cordes d’une marginalité sordide dont la seule expression ou manifestation suffirait, aux yeux des grandes consciences universelles autoproclamées, à en dévoiler la dimension dangereusement pathogène. Nous sommes passés du stade de l’inhumain ou du hors-humanité à celui du bizarre ou de l’abomination, l’ennemi étant traité comme un cancer ou un objet politique non identifié.

Une telle approche, véritable déni anthropologique en tant qu’elle fait litière de toute altérité (l’ennemi n’étant plus considéré comme alter ego, soit un adversaire), se présente également comme l’acmé de l’impolitique, posture tragique mais empreinte d’une vanité inouïe, ce qui n’est pas sans rappeler l’interpellation lancée par Julien Freund en guise d’avertissement à son maître de thèse, Jean Hyppolite, lors de sa soutenance de thèse en 1965 : « vous pensez que c’est vous qui désignez l’ennemi, comme tous les pacifistes. Du moment que nous ne voulons pas d’ennemis, nous n’en aurons pas, raisonnez-vous. Or c’est l’ennemi qui vous désigne. Et s’il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d’amitiés. Du moment qu’il veut que vous soyez son ennemi, vous l’êtes. »

Si le critère du politique est bien selon Schmitt la discrimination nécessaire de l’ami et de l’ennemi, celui de l’ennemi résiderait dans la capacité du politique à le désigner pleinement en tant que tel.

11:57 Publié dans Aristide Leucate | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 07 octobre 2017

L'ISLAMOSPHÈRE PIRE QUE LES ISLAMISTES

Aristide Leucate

Ce n’est plus un secret pour personne qu’il y a belle lurette que la gauche socialiste a abandonné l’ouvrier pour l’immigré, la nation pour le monde, le social pour le sociétal. D’ailleurs, cette gauche a fini par s’éloigner du socialisme tout court, qu’elle avait préempté au moment de l’affaire Dreyfus par opportunisme et tactique électorale.

« Je suis de gauche et je me bats contre le rejet des musulmans en France », affirmait Clémentine Autain (Libération, 14 avril 2016), résumant ainsi le positionnement idéologique actuel d’une certaine frange politique allant de La France insoumise à la gauche du Parti socialiste (représentée, en l’occurrence, par Benoît Hamon), les uns et les autres entretenant des liens plus ou moins renforcés avec la mouvance islamique.

Cette connivence politico-intellectuelle, voire cet encanaillement avec les organisations musulmanes de France – elles-mêmes ayant, pour certaines, partie liée avec les principaux foyers internationaux du financement du terrorisme comme le Qatar ou l’Arabie saoudite –, a été à l’origine du concept d’islamo-gauchisme. Le terme ne renferme, à lui-seul, qu’une vague signification mêlant tiers-mondisme décolonisateur et préoccupation pro-palestinienne.

L’historien Jacques Julliard n’hésite pas à aller beaucoup plus loin dans la théorisation d’un vocable qui exhale une ancienne et persistante odeur de soufre : « Il y a quelque chose d’insolite dans le néocléricalisme musulman qui s’est emparé d’une frange de l’intelligentsia. Parce que l’islam est le parti des pauvres, comme ils le prétendent ? Je ne crois pas un instant à ce changement de prolétariat. Du reste, allez donc voir en Arabie saoudite si l’islam est la religion des pauvres. Je constate plutôt que l’islamo-gauchisme est né du jour où l’islamisme est devenu le vecteur du terrorisme aveugle et de l’égorgement. Pourquoi cette conversion ? Parce que l’intelligentsia est devenue, depuis le début du XXe siècle, le vrai parti de la violence. Si elle préfère la révolution à la réforme, ce n’est pas en dépit mais à cause de la violence. Sartre déplorait que la Révolution française n’ait pas assez guillotiné » (Le Figaro, 26 août 2016).

Le Figaro Magazine de ce week-end a réuni cette charmante coterie sous l’oriflamme, sans doute moins connotée, « d’islamosphère », allant jusqu’à faire sienne l’expression – utilisée par Pascal Bruckner – d’« agents d’influence de l’islam » pour désigner intellectuels, politiques et associatifs qui se comportent en « vrais complices […] aux ordres des Frères musulmans ou des wahhabites, Edwy Plenel, capo dei capi ». Bruckner considère à bon droit que « l’islamosphère entend contrôler toute parole sur la religion du Prophète pour l’exonérer de ses responsabilités dans le crimes djihadistes et les imputer aux seules nations occidentales, coupables par essence ».

Ces « coallahbo » (Plenel précité, mais aussi Emmanuel Todd, Pascal Boniface, Edgar Morin, Laurent Joffrin et bien d’autres), monopolisant studios et plateaux, sont évidemment en première ligne depuis des années pour sidérer l’auditeur ou le téléspectateur en lui instillant au tréfonds du cortex les poisons intellectuellement létaux du type « cépasalislam », « padamalgam », « l’islam-est-une-religion-de-paix-et-d’amour ».

À cette enseigne, leur responsabilité dans les actes terroristes qui frappent la France – le jugement vaut également pour leurs épigones européens – n’en est que plus évidente, leur bienveillance à l’égard de l’islam étant parfois des plus ambivalentes, confinant à une douce complaisance quand elle s’obstine au déni de réalité, sinon au négationnisme.

Boulevard Voltaire cliquez ici

09:46 Publié dans Aristide Leucate | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |