mardi, 28 mai 2024

Pour en finir avec l’Inquisition

Charles-Henri d'Elloy

Le défaut de culture générale et, parfois, l’anticléricalisme des mé-dias ont mis dans le ciboulot de beaucoup de mes contemporains des a priori qui ont la vie dure. Ainsi, contrairement à une idée re-çue, l’Inquisition, au Moyen Âge, n’avait rien à voir avec une quelconque persécution. C’était une nouvelle façon de rechercher la vérité, au moyen d’une enquête judiciaire (le mot latin "inquisitio" signifiant "enquête" en français) dont l’objet était d’obtenir des aveux (ce qui est toujours le cas aujourd’hui). C’était un grand progrès. En effet, avant l’instauration de l’Inquisition, la procédure, telle l’ordalie, consistait à faire subir au sus-pect une épreuve physique dont il devait sortir indemne pour être dé-claré innocent. Par exemple, on plongeait la main de l’inquiété dans de l’eau bouillante et si la plaie ne s’infectait pas à la suite de la brûlure, on en déduisait que le prévenu n’avait rien à se reprocher. Avouons qu’il y a plus convaincant comme système de preuve.

L’Inquisition, trop souvent présentée comme une justice arbitraire et ar-chaïque, mit donc fin aux ordalies pour, au contraire, instaurer une pro-cédure d’enquête "sur le terrain" (comme l’explique fort bien, par exem-ple, l’historien Laurent Albaret). Le tribunal médiéval de l’Inquisition fut institué au XIIIe siècle (en 1232-1233) par la papauté (plus précisément le pape Grégoire IX) pour protéger l’orthodoxie catholique. Il s’agissait davantage d’un outil de persuasion que de répression, destiné à faire re-venir des "hérétiques"1 (ou, plus justement, des "dissidents") dans le "droit chemin". Créée pour préserver la chrétienté, l’Inquisition ne ju-geait au Moyen Âge que des chrétiens (mais des chrétiens soupçonnés d’être des "contestataires").

Une institution au dos large maintes fois caricaturée…

Ainsi, l’Inquisition fut introduite dans le royaume de France, au cours de la première moitié du XIIIe siècle, d’abord pour lutter contre les "bons hommes" (plus connus sous les noms d’Albigeois et, improprement, de Cathares) présents dans le Midi (mais aussi contre les Vaudois). Dans leur mission, les inquisiteurs, moines dominicains ou franciscains nom-més par le pape, s’appuyaient sur le pouvoir civil, laïc, local, sans lequel ils ne pouvaient mener à bien leur mission. Le but était d’amener la per-sonne suspectée de "déviance" à avouer sa faute, à faire pénitence, à réintégrer le sein de l’Église, et non de condamner, de punir. Il est faux de parler de persécution. L’aveu obtenu par la "question"- dont l’usage au Moyen Âge, lors de la procédure inquisitoire, n’est pas systématique - avait une valeur relative : d’une part, les inquisiteurs étaient conscients de ses inconvénients ; et d’autre part, tout aveu devait être réitéré « sans aucune pression de force ou de contrainte » devant le tribunal de la Sainte Inquisition… Précisons que la torture était un châtiment alors que la "question" était une procédure. Par ailleurs, le faux témoignage était poursuivi et condamné fortement. Comme on aimerait qu’il en soit encore ainsi aujourd’hui !

L’instruction était méthodique. Elle ne pouvait débuter que sur la base de témoignages vérifiés. Et il fallait mener de nombreux interrogatoires, obtenir des dépositions probantes et des preuves concrètes avant de condamner l’accusé à une peine plus ou moins sévère selon la gravité de la faute avouée (les punitions légères – tels le port de croix sur les vête-ments ou un pèlerinage - étant les plus nombreuses, contrairement à la prison ou, pire, à la peine de mort, mises en œuvre par le pouvoir civil).

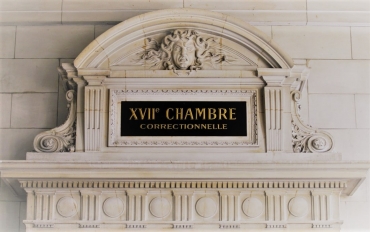

L'anticléricalisme postrévolutionnaire du XIXe siècle érigea l'Inquisition en image de la monstruosité absolue. C’est la raison pour laquelle cette procédure (et l’institution qui la menait) a si mauvaise presse. Quel men-songe ! Aujourd’hui encore, le droit pénal français s’appuie sur la procé-dure inquisitoire (tandis qu’au civil - et au pénal dans les pays anglo-sa-xons -, c’est la procédure accusatoire qui est en usage). En France, le juge d’instruction recherche lui-même la vérité en enquêtant à charge et à décharge. Le fait que ce soit la puissance publique qui mène l’enquête limite la différence de traitement entre accusés. Dans les pays anglo-sa-xons, le juge est un arbitre, et ce sont les avocats qui procèdent à des enquêtes pour innocenter leur client. D’où l’importance considérable du défenseur dans ces pays et la rémunération importante dont il peut bé-néficier. C’est la procédure dite "accusatoire" où chaque partie se défend en accusant l’autre. C’est pourquoi nous assistons parfois, dans les pays anglo-saxons, à de grands procès médiatisés où les avocats renommés tiennent la vedette. À l’opposé, la procédure inquisitoire permet à cha-cun d’être traité égalitairement par un juge, et non pas en fonction de la notoriété de son avocat…

Pour conclure, j’espère que la lecture de cet article permettra à certains de voir l’Inquisition d’un autre œil. Je souhaite surtout que, telle une pi-qûre de rappel, elle permettra à chacun de garder en mémoire l’impor-tance d’entretenir ses défenses immunitaires face aux préjugés, aux idées fausses, aux anachronismes historiques véhiculés par l’idéologie dominante, en particulier au sujet de l’Église. Que ce soit à propos de l’inquisition ou de bien d’autres sujets…

Note :

1 Au mot d’"hérétique", le grand médiéviste André Vauchez préfère celui de "dissidents", utilisé par les Anglo-Saxons, car les chrétiens "déviants", "contestataires", du Moyen Âge ne remettent pas en cause les dogmes fondamentaux du catholicisme mais son clergé. Ce sont des "chrétiens évangéliques" en quête de la "pureté" des origines du christianisme (celle du Christ et des apôtres – « Suivre nu le Christ nu ») qui rejettent la richesse et la puissance temporelle de l’Église (Source : KTO TV, La légende noire de l’Inquisition, avec André Vauchez et Laurent Albaret).

15:07 Publié dans Charles-Henri d'Elloy | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Les commentaires sont fermés.