lundi, 14 juillet 2025

Politique France. Une République contre son peuple

Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées

La France est un curieux pays. Les visiteurs nord-américains le remarquent très vite, souvent sans oser le dire : ici, les maisons n’affichent pas le drapeau national. Pas plus que les voitures, ni les commerces, ni les stades. Ce silence des façades frappe ceux qui viennent de pays où l’attachement à la bannière est naturel, quotidien, presque familial. En France, le tricolore est rare, réservé aux bâtiments officiels, aux enterrements militaires ou aux soirs de Coupe du monde, quand la République permet encore qu’on célèbre ce qu’elle détruit par ailleurs.

En Argentine, même les républicains les plus maussades hissent le drapeau national le 25 mai, mangent des empanadas et écoutent la fanfare sans trop barguigner. Le sentiment national y est un fond de sauce, il s’impose même aux blasés. Ici, non. Ici, le drapeau tricolore ne flotte pas sur tous les balcons, et la date du 14 juillet, censée unir les Français, suffit à en diviser une bonne part.

Il ne s’agit pas toujours d’un rejet conscient. Nombreux sont ceux qui s’en détournent par simple désaffection, ou par habitude. Mais le fait demeure : tout un pan de la population française — souvent la plus enracinée, la plus silencieuse, ne se reconnaît pas dans cette fête imposée par le haut et célébrée par l’appareil d’État comme un rite de possession.

Car il faut le dire sans détour : le drapeau tricolore n’est pas un drapeau national. C’est l’emblème d’un régime. Il est né d’un événement historique, la Révolution, qui, loin de faire consensus, demeure un traumatisme pour une part de la nation. Il n’unit pas : il rappelle. Il ne rassemble pas : il signale un camp. Le blanc des Bourbons y est enserré entre le rouge et le bleu de Paris comme pour mieux l’étouffer.

On ne voit pas les familles françaises coller le tricolore sur les voitures ou l’accrocher aux volets. Et même dans les armées, il est souvent relégué au protocole. Ceux qui ont porté les armes au Mali, en Afghanistan ou dans la bande sahélienne le savent bien : les photos de bivouac ou de campement montrent plus souvent le drapeau breton que le drapeau tricolore. Ce n’est pas seulement une boutade régionaliste : c’est le signe qu’un peuple ne se reconnaît plus dans les couleurs de l’État.

Et ce n’est pas seulement en opération. Allez sur les routes de France : vous y verrez des Gwenn-ha-du claquer au vent sur des véhicules de chantier, des ikurriñas basques au fronton des fermes, des têtes de Maure corses sur les capots de camionnettes, le bicolore alsacien dans les jardins. Ces pavillons charnels, enracinés dans la terre et dans le sang, parlent plus fort à leurs porteurs que les trois couleurs imposées par la Convention. Ils sont l’héritage des pères, non l’étendard d’une idéologie.

Adopté officiellement en 1880, sous la IIIe République, le 14 juillet fut longtemps ignoré ou rejeté par des centaines de communes monarchistes, catholiques, rurales. En Vendée, en Bretagne intérieure, dans le Haut-Anjou ou le pays choletais, on fermait les volets, on priait pour les âmes des fusillés de 1793. Certains maires refusaient même de voter les crédits municipaux pour financer les lampions.

Plus de deux siècles après les massacres de la Révolution, certaines familles n’oublient pas. Les descendants de ceux que la République a qualifiés d’« ennemis du peuple », nobles, paysans catholiques, officiers, ne se reconnaissent pas dans la mythologie jacobine, ni dans les valeurs républicaines devenues idéologie d’État. On leur parle de liberté, ils entendent conscription ; on leur chante l’égalité, ils voient la délation et la guillotine ; on leur promet la fraternité, ils sentent l’hostilité bureaucratique d’une patrie qui les nie et qui travaille avec ardeur à leur Grand Remplacement.

Et dans un retournement qu’il faut méditer, il n’est pas impossible qu’un jour seuls les nouveaux venus s’en réclament. Car pour les enfants de l’immigration, pour ceux à qui l’on a enseigné que la République est un asile, le 14 juillet conserve une fonction d’intégration. Ils s’y attachent, naturellement, parce qu’on le leur a donné comme une clef.

Mais à ceux qui douteraient encore, il suffit d’avoir vu ces images, récentes, de supporters du Paris Saint-Germain fraîchement arrivés à New York pour soutenir leur équipe, arborant drapeaux tricolores et chants de stade, comme s’ils agitaient l’étendard d’une victoire. La vue de ces visages étrangers au sol, brandissant le drapeau bleu-blanc-rouge avec une assurance conquérante, suffit à comprendre que ce drapeau n’est plus celui de la France charnelle, mais celui d’un régime. Non celui du pays qu’on hérite, mais de l’ordre qu’on impose. Non celui de la continuité historique, mais celui d’un pouvoir qui conspire, méthodiquement, à la perte du peuple qui l’a vu naître.

La République ne s’est jamais bercée d’illusions sur les origines de son pouvoir. Elle sait très bien que son épopée est bâtie sur les cadavres de ses opposants. Elle n’a pas voulu une fête sans douleur, mais une célébration victorieuse, un acte d’imposition mémorielle. Le 14 juillet n’est pas une commémoration, c’est une domination : celle d’un récit unique sur les récits oubliés, celle d’une légende d’État sur les vérités des familles. Ce n’est pas qu’on ait voulu rassembler : on a voulu faire taire. On ne célèbre pas impunément ce qui fut, pour une moitié du pays, un deuil sans sépulture.

Il n’y a pas de fête nationale sans nation. Et une nation n’est pas une abstraction républicaine : c’est un peuple charnel, avec sa mémoire, ses douleurs, ses fidélités. Tant que la République ne reconnaîtra pas la blessure originelle qu’elle infligea à une moitié de la France, le 14 juillet ne sera qu’un bruit de bottes dans un vide symbolique.

11:58 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Dépenses militaires : l’illusion du sursaut patriote

Thomas Joly - Président du Parti de la France

L’annonce d’un doublement du budget de la Défense aurait pu, en d’autres temps, apparaître comme une mesure salutaire. Oui, notre armée a cruellement besoin de moyens, après des décennies de coupes budgétaires dictées par l’idéologie mondialiste et pacifiste de la classe dirigeante. Mais ici, il ne s’agit pas d’un sursaut patriotique. Il s’agit d’un réflexe atlantiste, fondé sur un fantasme : la soi-disant menace russe. Une pure mise en scène pour justifier des dépenses militaires qui, en réalité, ne font que combler le gouffre abyssal de nos retards.

Et avec quel argent, Monsieur Macron ? Vous jurez ne pas vouloir creuser la dette alors qu’elle dépasse déjà les 3.500 milliards d’euros ! Pendant ce temps, vous continuez de subventionner l'invasion migratoire et de maintenir en vie un système de retraites voué à la faillite, fondé sur une solidarité forcée qui plombe le pouvoir d'achat des actifs. Le peuple français n’est pas dupe. Il sait que cet affichage martial cache mal votre impuissance à défendre la vraie France, celle qui souffre, celle qu’on oublie.

11:58 Publié dans Thomas Joly | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Chéri fais-moi peur !

Le billet de Patrick Parment

Alors que les finances publiques sont dans le rouge – c’est le moins qu’on puisse dire - et que le camarade Bayrou cherche à faire, au bas mot, 40 milliards d’euros, d’économie, le sieur Macron, dans son discours aux armées, annonce tout de go que le budget des armées devraient être porté à 60 milliards d’euros d’ici la fin de son quinquennat. Pour la bonne raison que jamais, au grand jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale le risque de guerre n’a été aussi grand. Et de cibler en tout premier lieu la Russie de ce fort vilain monsieur Poutine. Il semble oublier que les Américains ont bombardé la Serbie en 1999, via l’Otan et sans aucun mandat onusien. Et qu’ils fournissent toujours du matériel à l’Ukraine dans sa lutte contre les troupes russes. Autre motif d’inquiétude, les événements du Moyen-Orient qui ne sont pas sans conséquences sur les populations immigrés de confession musulmane.

Tout ceci mérite quelques réflexions quand bien même ne sommes-nous pas de grand spécialiste des affaires militaires.

L’armée française. Parlons-en. Si nous possédons un armement de qualité avec nos fusées, nos sous-marins, nos avions Rafale, de nombreux satellites, et des unités d’élite qu’on a baladé de l’Afghanistan à l’Afrique pour de maigres résultats, tout cela demeure en quantité fort limité et peu apte à affronter un conflit plus global qui gagnerait toute l’Europe. De récentes estimations laissent entendre que nos armées ne tiendraient pas deux jours ! A moins, évidemment, d’un conflit nucléaire qui au final ne bénéficierait à personne.

Faire un effort budgétaire pour remettre à flot nos armées, soit. Mais selon quelles priorités ? Cela aurait du sens, si d’aventure, les Européens se mettaient d’accord pour harmoniser leurs armées et ses matériels. Ce qui n’est pas le cas. Nombre de pays européens, à commencer par l’Allemagne, la Pologne ou le Royaume-Uni sont trop dépendants du matériel américain. Seule la France bénéficie d’une certaine autonomie, quoique ! Et les Américains ne sont pas vraiment nos amis fidèles et qu’on arrête de nous bassiner avec le débarquement de Normandie en 1944. De la date la vassalisation de l’Europe et la lobotomisation de la population allemande. Pour faire simple. Tout cela pour dire qu’une défense européenne est un leurre.

Concernant le sieur Poutine et au regard de ce qui se passe en Ukraine, on ne le voit guère se lancer dans une conquête de l’Ouest. Poutine n’est pas fou et se doute bien qu’il y laisserait, malgré tout, des plumes. A moins de faire joujou avec le bazar nucléaire. Très risqué. Nos petits sous-marins nucléaires ont un pouvoir de nuisance non négligeable. De surcroît, ça foutrait un bordel tel qu’au final on ne saurait plus très bien quel serait le gagnant.

Donc, Macron nous enfume avec son discours catastrophique. C’est une manœuvre politique destinée à tenter de remettre la main dans le marigot politique et surtout sauver un quinquennat totalement inscrit à la rubrique désastre.

07:42 Publié dans Le Billet de Patrick Parment | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Affaire Dreyfus : zones d’ombre et hypothèse plausible, un entretien avec Bernard Plouvier

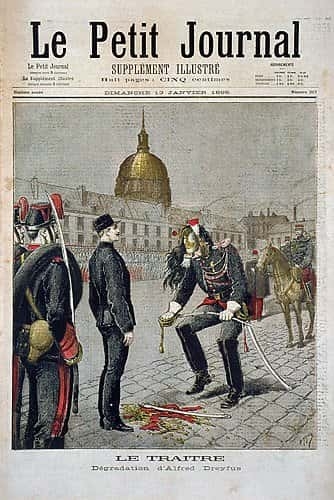

Emmanuel Macron a annoncé l’instauration d’une journée de commémoration le 12 juillet pour la réhabilitation d’Alfred Dreyfus qu’il affirme avoir été « injustement accusé de trahison à la fin du XIXe siècle » en raison de ses origines juives.

Il est en effet aujourd’hui difficile, sinon dangereux, de contredire cette version imposée par l’historiquement et politiquement correct…

Et pourtant… pourtant « les explications usuelles sont partielles et fausses pour bien des aspects de l’affaire, parce qu’il reste quantité de zones d’ombre à propos du second procès d’Alfred Dreyfus… contrairement à ce qu’enseignent les manuels à usage scolaire, la vérité est loin d’avoir surgi ! », comme nous l’explique ci-après Bernard Plouvier, auteur de La ténébreuse affaire Dreyfus (2 tomes), préface de Philippe Randa, récemment réédité aux éditions Déterna.

Un entretien avec Bernard Plouvier :

L’erreur judiciaire est reconnue par tout le monde !

Nul ne conteste que le capitaine Alfred Dreyfus, stagiaire de l’École de Guerre, ait été condamné à tort en décembre 1894 par le Conseil de guerre de Paris. Sa première condamnation est effectivement une erreur judiciaire, doublée d’une forfaiture dans la procédure puisque des pièces ont été communiquées à la seule accusation… sans qu’il y ait eu à l’époque de fabrication de faux documents (contrairement à ce qu’affirment trop souvent divers auteurs mal renseignés).

En revanche, les juges du second Conseil de guerre, celui de Rennes, ont condamné Dreyfus une seconde fois, l’été de 1899, pour bien d’autres faits que le contenu du trop fameux « bordereau » (la pièce la plus ridicule de toute l’histoire de l’espionnage)… et, ce faisant, les juges ont agi à l’encontre des ordres reçus du gouvernement et contre leurs propres intérêts de carrière.

Contrairement à ce qu’écrivent les auteurs conformistes, le second procès n’est en aucun cas la « répétition du premier ». À Rennes, les juges ne condamnent pas Dreyfus une seconde fois pour ne pas déjuger leurs camarades de Paris : le Président du conseil des ministres, Pierre Waldeck-Rousseau, et le ministre de la Guerre, le général Gaston de Galliffet, ont multiplié les interventions pour faire abandonner l’accusation par le procureur militaire et aboutir à un acquittement.

Les archives du second procès font naître un immense doute… serait-il possible que l’on ait condamné en 1894 un homme innocent de ce pourquoi il a été jugé, mais qui était néanmoins en relations étroites et fort suspectes avec le chef de l’espionnage allemand à l’Ouest (le Major von Schmettau, en poste à Bruxelles), avec les autorités militaires allemandes d’Alsace occupée ?

L’avocat de Dreyfus, maître Edgar Demange, un ténor du barreau, a plaidé Le Doute, les 8 et 9 septembre 1899. Le second volume détaille l’affaire, depuis le jour où le commandant Charles Esterhazy a rencontré pour la première fois l’attaché militaire allemand Maximilian von Schwartzkoppen, jusqu’à la cassation finale de 1906, après une sélection très particulière des pièces du dossier d’accusation.

Les explications usuelles sont partielles et fausses pour bien des aspects de l’affaire, parce qu’il reste quantité de zones d’ombre à propos du second procès d’Alfred Dreyfus… contrairement à ce qu’enseignent les manuels à usage scolaire, la vérité est loin d’avoir surgi !

Et pour le reste ?

Le premier volume présente le contexte économique et social de l’époque, infiniment plus troublée que ne le prétendent certains auteurs. On insiste particulièrement sur les rapports entre Juifs et non-Juifs en France, depuis la révolution de 1830.

Dans le second volume, on détaille l’énorme bataille entre dreyfusards et anti-dreyfusards, qui n’a déchiré que l’opinion publique des habitants des grandes villes et n’a nullement « partagé la France en deux clans opposés ». Le retentissement de l’affaire fut moindre qu’on ne l’affirme généralement : pratiquement nul dans les campagnes et dans le milieu ouvrier, en dépit d’une intervention assez tardive de Jean Jaurès (que l’on tente d’expliciter de façon moins manichéenne que dans la saga dreyfusarde usuelle).

On en profite pour rappeler que le tumulte en principe déchaîné par l’affaire n’a fait aucune victime en métropole et seulement deux morts en Algérie, le premier étant un non-Juif assassiné par un Juif. En Algérie, l’affaire n’a servi que de prétexte à la reprise des haines entre communautés, déclenchées par le décret de ségrégation raciale inspiré par Isaac Crémieux en octobre 1870 : le gouvernement provisoire avait offert la nationalité française aux Juifs d’Algérie et l’avait refusée aux Arabes et aux Berbères.

On étudie enfin les conséquences politiques, sociales et militaires, immédiates et retardées, de la « révolution dreyfusienne »… entendons le règlement de comptes entre les membres du « syndicat dreyfusard » et leurs ennemis. On en profite pour analyser les motivations des membres de ce syndicat fort disparate… qui n’a pas existé, s’il faut en croire certains auteurs très consensuels.

Finalement, peut-on envisager une hypothèse plausible pour expliquer l’affaire d’espionnage qui a déclenché l’affaire ?

Bien sûr ! On propose une explication mixte : une intoxication de l’état-major impérial allemand par un haut personnage de l’armée, agissant à l’insu du service de renseignements et du chef d’état-major général, suivie d’une contre-mesure du chef du SR allemand.

Le but de la manœuvre française était, tout le monde en convient depuis les années 1950, de protéger les secrets du frein oléopneumatique du canon de 75-C, lui procurant une cadence de tir cinq à sept fois supérieure à celle du canon allemand de 77.

Le tapage médiatique fait autour des misérables secrets vendus par Esterhazy, et répertoriés dans le ridicule « bordereau » que n’ont écrit ni Dreyfus ni Esterhazy, a fait croire aux Allemands que l’artillerie française n’avait aucune supériorité sur l’allemande, en matière de canons de campagne. Grave erreur ! L’affaire a été profitable pour l’armée française, à défaut de l’avoir été pour la nation.

Propos recueillis par Fabrice Dutilleul.

La ténébreuse affaire Dreyfus (2 tomes), éditions Déterna, collection « Documents pour l’Histoire », dirigée par Philippe Randa.

La ténébreuse affaire Dreyfus. Tome 1 : Anticatholicisme et antijudaïsme, 336 pages, 39 €. Pour commander ce livre, cliquez là

La ténébreuse affaire Dreyfus. Tome 2 : Nouveaux regards, 500 pages, 55 €. Pour commander ce livre, cliquez ici.

02:00 Publié dans Livres, Tribune de Bernard Plouvier, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |