dimanche, 11 janvier 2026

TRUMP VEUT-IL ANNEXER LE GROENLAND ? C’EST « INUIT » !

Le Bloc-notes de Jean-Claude Rolinat

Après la spectaculaire action au Venezuela, les visées annexionnistes sur le Canada et le Groenland, le possible « ménage » en Iran, à Cuba et au Nicaragua, Donald TRUMP affiche aux yeux du monde un impérialisme tranquille, sans mauvaise conscience aucune : « América is back » !

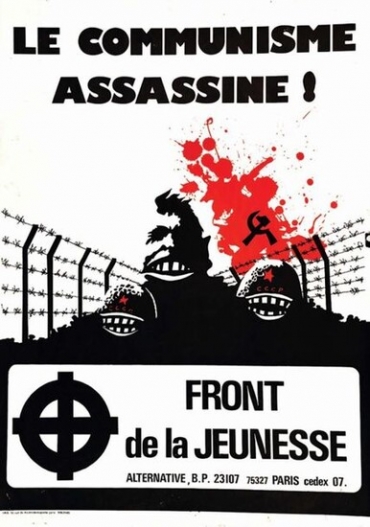

Le kidnapping de Maduro a scandalisé nombre de « belles consciences », y compris au sein du Rassemblement national, ce qui est un comble car ce mouvement, sauf erreur de ma part, affichait, en tant qu’héritier du FN, un anticommunisme de « bon aloi »…

S’agissant de l’enlèvement d’une célébrité, ce n’est pas une première dans l’histoire contemporaine. Eichmann a été capturé à Buenos Aires par le Mossad, et Klaus Barbie a été livré à la France, non sans contrepartie, par le gouvernement de La Paz. L’opération militaire menée au Venezuela démontre trois choses :

1 – L’entourage du président Maduro n’était pas sûr, le régime est vermoulu.

2 – Démonstration de l’excellente technicité des commandos américains, « à l’Israélienne ».

3 – Donald Trump affirme par ce geste que, désormais, il ne tolérera plus dans le sous-continent latino-américain de régime hostile à Washington. D’ailleurs, l’évolution électorale semble lui donner raison. L’Argentine est entre de bonnes mains, et la Bolivie comme le Chili ont élu des présidents classés à droite. Au Honduras, belle « république bananière » en Amérique centrale s’il en est, c’est Nasry Asfura, ayant les faveurs du président des États-Unis - tout comme le président Bukele du Salvador -, qui a été élu. Quant au Panama, il ne lui a pas fallu longtemps pour souscrire aux exigences américaines relatives à la tentative de mainmise chinoise sur le canal. L’exemple de la capture du général Noriega en janvier 1990 à la nonciature de Panama city, était encore dans toutes les mémoires. Le président José Raul Molino a obtempéré. Reste le Brésil de Lula, un gros morceau, qui échappe à Washington depuis que l’ancien président Jair Bolsonaro a été incarcéré.

Le Groenland, le 51e État américain ?

Doit-on prendre au sérieux les velléités annexionnistes de Donald Trump à l’égard du Canada et, surtout du Groenland ? La fusion du Canada avec les États-Unis répondrait à une logique géographique et géopolitique, d’autant plus que ces deux États fédéraux sont intégrés dans une défense aérospatiale commune au sein du NORAD.

Après tout, l’Alaska n’est séparé du reste du pays que par le territoire du Yukon et la province de la Colombie britannique. De plus, les Canadiens anglophones – l’immense majorité -, ont un mode de vie très proche de celui de leurs voisins du sud. Le Québec francophone, y trouverait son compte, pouvant enfin faire de « la Belle province » un pays indépendant.

Autrement plus délicate serait l’annexion du Groenland à laquelle, pourtant, le président américain semble tenir. Rattachement par la négociation ou par la force ? Telle semble être l’alternative qui s’offrirait aux 58.000 habitants de l’île-continent. Une annexion pacifique ne pourrait se concevoir qu’après un résultat positif par voie référendaire, et, surtout, avec le renoncement de Copenhague.

Actuellement, seuls deux partis indépendantistes, l’Inuit Ataqaritgït et le Naleraq, recueillant respectivement 7 et 8 sièges sur 31 au parlement local, constituent une forte minorité politique favorable à la souveraineté par rapport au Danemark. Ils sont « très travaillés » par les Américains, et pourraient in fine, se rallier à l’hypothèse d’un « État libre associé ». On en est loin, car les deux tiers de la population sont encore hostiles à cette idée « d’américanisation », sans toutefois repousser, à terme, l’idée d’indépendance totale par rapport au Danemark.

Une précédente tentative d’achat de cette île continent avait déjà été présentée en 1946 par le président Truman, sans succès : le Danemark avait repoussé une offre de 100 millions de dollars. Aujourd’hui Trump semble revenir à la charge. En opposition à ce contrôle espéré « en douceur », dans un premier temps plus économique que politique - les terres rares étant un enjeu majeur dans les décennies à venir – les États-Unis pourraient-ils envisager une action en force ? Imagine-t-on les Gi’s débarquer à Nuuk, la capitale, l’ex-Godthab des Danois ? Il est vrai que les États-Unis disposent déjà d’une base aérospatiale à Pitiffik, l’ex-Tuhlé sur la côte nord-ouest. C’est un important observatoire de l’activité russe dans l’Arctique. Le Danemark serait-il en mesure, lui qui achète l’essentiel de son armement dans les arsenaux américains, de s’y opposer ?

La fin de l’OTAN ?

On a déjà vu au sein de l’OTAN, deux pays membres de cette alliance, la Grèce et la Turquie (1) s’affronter à Chypre, en juillet 1974. Le président français, si prompt à vouloir se porter au secours de l’Ukraine par exemple, montrerait-il ses petits bras à l’Oncle Sam, lui qui est incapable d’assurer l’ordre dans ses banlieues ? Un tel affrontement signerait la fin de l’Alliance atlantique. Le président Trump est-il prêt à en payer le prix, pour acquérir un immense espace dont le sous-sol, dit-on, regorge de minerais précieux ?

Un tel scénario donnerait des ailes à la Chine pour s’emparer de Taïwan – non sans difficultés et de très sérieux dommages -, et justifierait pour Poutine l’annexion du Donbass et de la Crimée (2). Il est plus probable que l’homme d’affaires au pouvoir à la Maison Blanche, adepte du deal, tentera d’appâter les Groenlandais en leur faisant miroiter mille avantages, tout en encourageant le puissant ressentiment des Inuits à l’égard du colonisateur Danois, qui ne fut pas toujours un enfant de chœur !

La tectonique des plaques

Le monde bipolaire que nous avons connu pendant la « Guerre froide » est caduc. De nouvelles puissances émergent au sein des BRICS, notamment l’Inde et la Chine, surtout la première, puissances émergentes et bientôt dominatrices, qui n’ont plus besoin de « protecteur » pour s’affirmer sur la scène mondiale. La Chine est l’usine du monde et l’Inde, en dépit de ses terribles disparités sociales, est une nation nucléaire et spatiale. Elle s’affirme comme la grande puissance d’Asie du Sud.

L’Union européenne, qui ressemble de plus en plus à l’Union soviétique sans le goulag, tente de s’affirmer, elle aussi, comme une puissance en devenir. Mais l’oligarchie mondialiste qui la dirige, travaille bien plus, en profondeur, contre l’intérêt de ses États membres que pour leur prospérité. La signature du traité du MERCOSUR en est un exemple flagrant, notamment pour nos éleveurs de bovins. Qu’en sera-t-il demain, si, « ce qu’à Dieu ne plaise », l’Ukraine devenait le 28e membre de cette pseudo « U E » ?

Si le magistère diplomatico-militaire de Trump perdure – que ce soit l’intéressé ou son vice-président comme successeur -, l’Europe, par la lâcheté et/ou l’incapacité de nombre de ses dirigeants, passera aux oubliettes de l’Histoire. Et peut-être que les populations du Groenland – qui ont déjà juridiquement rompu avec l’Union européenne -, seront tombées dans le giron de l’Amérique impériale. Si la poursuite de l’aide américaine à l’Ukraine n’est pas une monnaie d’échange avec les pays européens membres de la « Coalition des volontaires » (3) – à savoir soutien américain à Kiev contre la reconnaissance d’une main mise américaine sur un Groenland « anschlussé » -, Russes et Américains, chacun dans leur sphère, en dépit des classiques rodomontades verbales, s’entendront comme larrons en foire…

Notes :

(1) Lire dans la collection « Les cahiers d’histoire du nationalisme » « Le septennat des colonels grecs», édité par « Synthèse nationale » cliquez ici

(2) La Crimée est, indubitablement, russe par sa population – majoritairement russophone -, et par l’Histoire. Sa conquête remonte au règne de Catherine II, au XVIIIe siècle. Kroutchev, en tant que Premier secrétaire du Parti communiste d’Union soviétique, avait arbitrairement rattaché cette péninsule à la « République » soviétique d’Ukraine, sa terre natale. Les seuls qui pourraient se revendiquer comme authentiquement « criméens », sont les Tatars, 10% à 12% de la population.

(3) Pour l’instant, seuls le Royaume-Uni et la France sont en pointe sur ce projet, dont les Russes ne veulent pas entendre parler. L’Italie de Méloni, prudente, n’ira pas en Ukraine…

18:04 Publié dans Le bloc-notes de Jean-Claude Rolinat | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Les gauches, toujours du mauvais côté de l’Histoire : de L’URSS au Venezuela

Michel Festivi

C’est Giorgia Meloni qui a lancé cette phrase des plus opportunes, lors d’une conférence de presse, organisée par le Conseil de l’ordre des journalistes, le 9 janvier dernier. « Je trouve surréaliste que l’extrême gauche tente d’expliquer aux exilés vénézuéliens ce que signifie être vénézuélien ». Elle est revenue sur la situation plus que déplorable du peuple dans ce malheureux pays, qui souffre la misère depuis 26 ans, au point que 8 millions d’entre eux ont fui leur patrie. « Il arrive que les enfants aillent à l’école deux jours par semaine. Il y a objectivement une situation de pauvreté généralisée », a-t-elle rajouté.

Et pour enfoncer le clou, sans emphase inutile, et avec un calme olympien, elle fustige la gauche italienne, et ses propos salutaires pourraient se généraliser à toutes les gauches et singulièrement à la gauche française, qui unanimement soutient le tyran Maduro : « Ces images de syndicats gauchistes qui défilent sont les images d’un monde où les gauchistes vivent depuis toujours. C’est un monde dans lequel ce n’est pas l’idéologie qui se plie à la réalité, mais la réalité qui se plie à l’idéologie. Et elle conclut dénonçant une gauche « toujours du mauvais côté de l’Histoire ». Les faits historiques lui donnent entièrement raison, défilons le fil.

En 1919, alors que la Ligue des droits de l’Homme recevait des témoignages percutants des émigrés russes, qui dénonçaient la mise en place du totalitarisme le plus absolu, elle refusa de condamner le régime léniniste, au nom de la grande révolution française, matrice de tous les totalitarismes, comme l’a parfaitement démontré Stéphane Courtois (1). À cet égard, le témoignage de l’envoyé de L’humanité, alors socialiste, Boris Kritchevski est éloquent. (2). Il fut parfaitement analysé par un journaliste de L’Express, dans un livre remarquable qui reprend toute cette affaire (3). Toutes les preuves convergeaient pour que soit dénoncé la soviétisation brutale de la société, mais la myopie fut généralisée, malgré le livre d’Henri Béraud en 1925, Ce que j’ai vu à Moscou. Gide qui dénonça le régime en 1936 et 1937 fut injurié par les communistes (Retour d’URSS et Retouches à mon retour d’URSS).

Rebelote en 1936 et 1937. Lors des procès de Moscou, où les accusés, tous d’anciens bolchéviques, torturés physiquement et moralement (chantages envers leurs familles), passaient des aveux totalement extorqués, et furent tous fusillés, la même Ligue des droits de l’Homme, sous la présidence de Victor Basch, pris fait et cause pour le régime stalinien des plus totalitaires, et ce grâce au rapport d’un avocat socialiste, qui prétendit que les aveux unanimes militaient pour accepter les condamnations à mort, les opposants à ses conclusions furent exclus. (4)

En 1948, les tchèques auraient aimé que l’Occident intervienne contre les communistes, qui par un coup de force avaient pris le pouvoir et défenestré le président de la république ; où comme les Polonais, qui contrairement aux accords de Yalta, ne purent jamais bénéficier l’élections libres, qui avaient été pourtant promises par le maître du Kremlin à Churchill. Et les allemands de l’Est en 1953, qui se révoltèrent contre la misère et la pénurie ; et les Hongrois en 1956, qui appelèrent en vain les USA à l’aide, ces derniers restant taisants, au nom de la sacro-sainte coexistence pacifique et sans doute un philo communisme généralisé. Depuis 1945, et même avant, le respect du soi-disant droit international a toujours favorisé les dictatures, surtout les rouges.

Si le monde libre était intervenu en Hongrie en 1956, les soviétiques qui bluffaient comme à l’accoutumé, auraient reculé, et les pays de l’Est, auraient été libérés du communisme, plus de trente ans avant l’échéance. Il est vrai, que visitant la Hongrie communiste en 1976, une délégation du parti socialiste emmenée par Mitterrand avait fait le panégyrique du régime. Et en 1973, les communistes « français » insultaient Soljenitsyne, en le traitant de traitre et d’hitlérien.

On aimerait en France, que nos dirigeants, les Macron, Lecornu, Barrault, tiennent des propos aussi roboratifs, que ceux tenus par Meloni en Italie. Mais nous avons les pires autorités publiques qui soient, ce n’est pas pour rien si la voix de la France est totalement inaudible, d’autant que les déclarations de nos pitoyables élites peuvent varier du tout au tout en 24H. En Espagne, l’ensemble des gauches et tout le gouvernement socialo-communiste de Pedro Sanchez se sont rangés derrière Maduro et son régime. Il faut dire que les gauches espagnoles sont à bonne école et qu’elles s’y entendent en trucage des élections, comme cela a eu lieu en février 1936, avec tous les tripatouillages constitutionnels qui suivirent. (5) (6). Oui, au nom de principes dévoyés, les gauches ont toujours œuvré contre les libertés des peuples. Et le pire, c’est que certains qui osent se prétendre souverainistes, patriotes, nationaux, voire catholiques, emboitent le pas de ces infamies au nom d’un antiaméricanisme primaire, qui a toujours, et l’Histoire l’a démontré, fait le jeu de nos plus terribles ennemis.

Notes :

(1) : Stéphane Courtois : Lénine, l’inventeur du totalitarisme, Perrin, 2017.

(2) : Boris Kritchevsky : Vers la catastrophe russe, Lettre de Petrograd au journal l’Humanité, octobre 1917-février 1918, préface de Jean-Claude Casanova, Éditions de Fallois, 2022

(3) : Christian Jelen : L’aveuglement, les socialistes et la naissance du mythe soviétique, préface de Jean François Revel, Flammarion, 1984.

(4) : Michel Festivi : La désinformation autour du Parti communiste « français », préface de Francis Bergeron, Dualpha, 2024 - pages 51 à 64. Cliquez ici

(5) : Manuel Alvarez Tardio et Roberto Villa Garcia : 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente popular, Espasa, 2017.

(6) : Michel Festivi : Les griffes de Staline sur l’Espagne républicaine, 1936-1939, préface de Pio Moa, Dualpha 2025. Cliquez là

Lire aussi :

Pour le commander cliquez ici

12:06 Publié dans Michel Festivi | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Dimanche 18 janvier à Paris : la Marche pour la Vie 2026

En savoir plus cliquez là

12:06 Publié dans Communiqués de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

L’enjeu groenlandais et l’autonomie européenne

Balbino Katz

Chroniqueur des vents et des marées

Je me tiens sur le quai du port du Guilvinec. Le jour est blafard, le vent coupe la joue et les coques quittent l’abri avec cette résolution taciturne qui fait les marins bretons. Le froid, ce matin-là, a quelque chose d’orientant. Il pousse l’esprit vers le nord, vers cette île immense et presque vide qui revient dans les conversations des chancelleries, le Groenland. Les mains dans les poches, je pense à cette possession danoise lointaine, entrée dans l’orbite de Copenhague au début du XVIIIᵉ siècle, en 1721, quand le royaume scandinave entreprit d’y rétablir une présence durable. Longtemps marginale, cette terre arctique est aujourd’hui scrutée avec une intensité nouvelle par les États-Unis.

Nouvelle dans sa forme, ancienne dans son fond. L’intérêt américain pour le Groenland n’est ni improvisé ni capricieux. Il traverse les décennies, des tentatives d’achat du XIXᵉ siècle aux accords de défense conclus pendant la Seconde Guerre mondiale, puis à l’installation de la base de Thulé, devenue aujourd’hui Pituffik, clef de voûte du dispositif antimissile nord-américain. Ce qui frappe désormais, c’est la verbalité assumée, la publicité donnée à cet intérêt par un président des États-Unis qui parle d’annexion, de nécessité stratégique, et le fait sans détour. La parole précède parfois l’acte, parfois elle le prépare.

Il suffit d’avoir la mémoire un peu longue pour se souvenir que Washington ne découvre pas aujourd’hui le goût des possessions ultramarines européennes. En 1898, profitant d’un prétexte fragile et d’une insurrection cubaine qu’ils soutenaient en sous-main, les États-Unis entrèrent en guerre contre l’Espagne. L’issue fut rapide. Cuba passa sous tutelle, Porto Rico fut annexé, les Philippines arrachées à Madrid. L’Europe observa, choquée sans doute, mais déjà résignée. L’Espagne, elle, encaissa le coup et produisit, dans la douleur, cette « génération de 98 » qui sut transformer la défaite en examen de conscience national.

L’histoire enseigne aussi l’art de l’oubli. Une fois le choc passé, le monde s’adapte. La puissance américaine est telle qu’on ne peut faire comme si elle n’existait pas, ni demeurer éternellement dans le ressentiment. En 1898, nombre de capitales européennes, Londres comprise, se félicitaient en silence de voir une puissance sœur, anglo-saxonne, prendre le relais d’un empire latin à bout de souffle. L’illusion d’une anglosphère harmonieuse faisait alors florès. Aujourd’hui, le décor a changé. Une prise de contrôle du Groenland sans l’accord de Copenhague poserait une question d’une autre nature, car elle viserait un allié, membre de l’OTAN, et mettrait à nu les lignes de fracture du continent.

Les scénarios circulent à voix basse. Action militaire rapide, pression politique locale, instrumentalisation du désir d’indépendance groenlandais, rien n’est exclu dans les hypothèses des diplomates. L’Europe, dans tous les cas, encaisserait un choc comparable à celui de l’Espagne finissante. Un choc peut-être salutaire. Le Groenland, à dire vrai, reste périphérique aux intérêts centraux européens, comme Saint-Pierre-et-Miquelon l’est pour la France. Sa perte ne bouleverserait pas l’équilibre géostratégique du Vieux Continent. En revanche, l’onde psychologique serait considérable. Elle poserait frontalement la question de l’alliance atlantique et de sa pertinence hors du cadre qui l’a justifiée, celui de la menace soviétique.

Ce moment pourrait donc être décisif. Non par la perte d’un territoire, fût-il immense, glacé et chargé de symboles, mais par la révélation brutale d’un malentendu ancien. L’Europe vit encore sur l’idée que l’alliance atlantique est un destin, alors qu’elle n’a jamais été qu’une conjoncture. La disparition de l’Union soviétique aurait dû entraîner sa dissolution naturelle ou, à tout le moins, sa transformation profonde. Rien de tel ne s’est produit. Par inertie, par confort, par peur aussi, les Européens ont prolongé un lien dont les termes se sont inversés. Le Groenland agit ici comme un révélateur chimique, faisant apparaître à la surface ce qui, jusque-là, restait dissous dans le langage diplomatique.

Cette fenêtre d’opportunité est étroite, et peut-être unique. Elle tient à la conjonction de plusieurs facteurs rarement réunis. Les États-Unis regardent désormais vers le Pacifique, vers la Chine, et considèrent l’Europe moins comme une alliée que comme un théâtre secondaire, utile tant qu’il ne contrarie pas leurs priorités. L’Europe, elle, dispose encore d’une puissance économique, technologique et démographique suffisante pour s’ériger en pôle autonome, à condition de le vouloir. Or la volonté politique naît rarement dans le confort. Elle surgit presque toujours d’un choc.

Sur ce point, les analyses de Mary Kaldor, pourtant éloignées de toute tentation continentale, méritent d’être relues. Dès les années 1990, elle soulignait que la communauté d’intérêts entre l’Amérique et l’Europe n’était ni naturelle ni éternelle, et que la divergence stratégique finirait par produire une rupture, non par hostilité idéologique, mais par simple logique de puissance. L’Amérique, écrivait-elle en substance, ne peut accepter durablement un partenaire qui aspire à l’autonomie dès lors que cette autonomie contrarie ses propres impératifs de sécurité globale.

Les penseurs français n’ont pas dit autre chose, chacun à leur manière. Raymond Aron, lucide jusqu’à la sécheresse, rappelait que les alliances ne survivent pas à la disparition de la menace qui les a fondées. Pierre Hassner insistait sur la fragilité des solidarités occidentales dès lors qu’elles ne reposent plus sur un péril commun clairement identifié. Plus récemment, Marcel Gauchet a montré combien l’Europe s’était enfermée dans une posture post-historique, croyant pouvoir substituer le droit, les normes et les procédures à la décision politique, oubliant que celles-ci ne valent que si elles sont adossées à une force capable de les défendre.

L’éventuelle prise de contrôle du Groenland par les États-Unis serait alors moins un drame territorial qu’un événement fondateur. Un rappel brutal que la souveraineté ne se délègue pas indéfiniment, que la protection a toujours un prix, et que l’Histoire ne s’arrête jamais, même sous la banquise. L’Europe serait placée devant une alternative simple, presque brutale, continuer à vivre dans l’ombre stratégique d’une puissance extra-européenne, ou accepter le risque, donc la responsabilité, de son indépendance.

Sur le quai du Guilvinec, le froid finit par engourdir les doigts. Les marins, eux, savent qu’il faut parfois sortir malgré la mer mauvaise, faute de quoi on meurt à quai. Le Groenland pourrait être cette mer mauvaise. Une épreuve rude, inconfortable, mais peut-être nécessaire pour qu’un continent cesse enfin de confondre sécurité et dépendance, et retrouve le goût âpre de la décision.

Source Breizh Info cliquez ici

11:59 Publié dans Balbino Katz, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |