vendredi, 12 septembre 2025

On n'arrête pas le progrès : en France, en 2025, les "trans" d'extrême gauche peuvent menacer de mort des femmes en toute impunité

Maurice Bernard

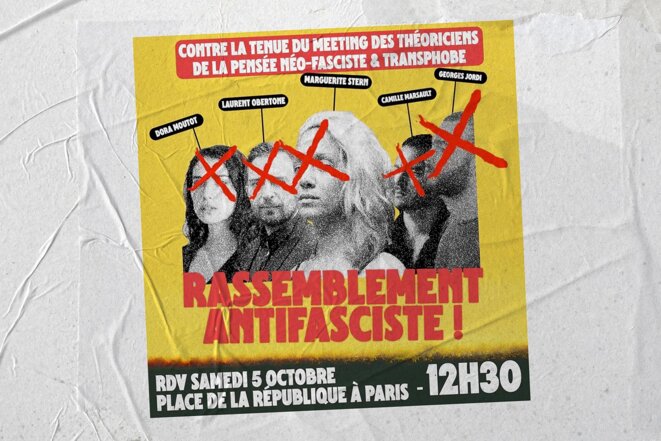

La militante féministe Marguerite Stern (autrice, avec Dora Moutot, du livre Transmania, enquête sur les dérives de l’idéologie transgenre) était invitée à réagir, ce midi, sur CNews, après l’assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis.

Cette participation à l’émission de Thierry Cabannes lui a permis d’évoquer l’absence de suites judiciaires dignes de ce nom après la plainte pour menaces de mort que Dora Moutot et elle-même ont déposée il y a un an.

Pour mémoire, j'ai mis en ligne, sur ce site, un article consacré à cette affaire particulièrement grave, le 17 octobre 2024 - Cliquez ici.

Aux dernières nouvelles, le texte incriminé, extrêmement violent et menaçant à l'égard de ces deux femmes (et au-delà à l'égard de tous ceux qu'il désigne comme "fachos") est toujours en ligne (cliquez là) !!!

Ce fait et les informations données ce jour par Marguerite Stern viennent confirmer, une fois de plus, l’inertie d’une certaine "justice". Face à un tel degré d'apathie, d'irresponsabilité, voire de complicité (au moins tacite - qui ne dit mot consent), les mots manquent...

Marguerite Stern : « Avec Dora, nous avons porté plainte pour une menace de mort très grave que nous avons reçue il y a un an et cette plainte vient d’être classée sans suite. J’aimerais expliquer un peu le contexte parce qu’il me semble grave, pas uniquement pour notre cas à nous mais pour l’état de la justice dans notre pays, justice qui ne protège pas manifestement ses citoyens.

La plainte pour menace de mort que nous avons déposée, c’est contre un site qui s’appelle Paris Luttes Infos sur lequel a été publié en octobre de l’année dernière un communiqué extrêmement construit sur lequel il est écrit noir sur blanc qu’il faut « éclater nos têtes » (…). Nous avons été patientes, nous avons fait les choses bien, nous avons attendu la décision de justice. Notre avocat a reçu les résultats d’une enquête qui s’est révélée (…) complètement bâclée, avec onze erreurs dans la procédure, des erreurs de transcription de noms, de prénoms, de numéros de téléphone, qui ont empêché la police de mener les recherches à bien et de tomber sur les vrais coupables.

A ce stade, je ne veux incriminer personne mais nous nous posons de réelles questions avec Dora (…). Nous allons devoir nous porter partie civile pour que justice nous soit éventuellement rendue ».

16:36 Publié dans Maurice Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Soutien total à Erik Tegnér menacé de mort !

Il y a un peu plus d'un mois, Erik Tegner, victime d'une agression pendant ses vacances en Bretagne, recevait le soutien de Synthèse nationale et de la droite nationale locale, Reconquête! en tête. cliquez ici et cliquez là.

Aujourd'hui, il est menacé de mort par un islamiste d'origine marocaine laissé en liberté. Synthèse nationale salue son engagement, son courage et lui renouvelle tout son soutien.

Depuis plusieurs années, les insultes, les menaces, les agressions plus ou moins violentes (sans parler des interdictions et des dissolutions injustifiées) se multiplient contre les contempteurs de la pensée conforme, à commencer par les nationaux, nationalistes et identitaires. Et ce dans la plus parfaite impunité, le plus souvent. Cet état de fait n'a que trop duré. Que les pouvoirs publics agissent, rapidement et fermement, avant que l'irréparable ne soit commis contre l'un de ces opposants !

S N

14:14 Publié dans Editoriaux | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Le sang de Charlie Kirk, semence d’une nouvelle jeunesse

Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées

Je ne suis pas assis à la terrasse du bar des Brisants, sous la vigne vierge qui nous protège de la pluie et du soleil, mais à ma table de travail, au lendemain d’une nuit brève et agitée. Hier, vers vingt-trois heures, j’avais appris que Charlie Kirk avait été atteint par un tireur embusqué alors qu’il débattait avec des étudiants de l’université de l’Utah. Peu après, la nouvelle de sa mort s’est abattue comme un couperet. Cette annonce m’a rappelé l’assassinat de Daria Douguine, cette jeune Russe que j’avais connue, et elle s’ajoute à la vision insoutenable de cette réfugiée ukrainienne poignardée par un délinquant noir dans le métro de New York. Une même ligne rouge traverse ces drames : la mise à mort de ceux qui incarnent une différence, une altérité, une insoumission.

Je crois avoir croisé Charlie Kirk lors d’un de mes voyages aux États-Unis, bien avant qu’il ne devienne célèbre. C’était à l’une de ces conventions conservatrices que je fréquentais volontiers avant que l’ccès au sol nord-américain ne me soit refusé. J’ai retrouvé des photographies où je crois deviner sa silhouette dans la foule, mais je ne puis l’affirmer avec certitude. À l’époque, il n’était qu’un adolescent timide, avide de découvrir ce monde. Je regrette aujourd’hui de n’avoir pas su fixer ce souvenir plus nettement. Daria Douguine, elle, je l’avais vraiment connue. Et pourtant, la mort de Charlie m’atteint presque autant, car il incarnait une espérance semblable, la promesse d’une génération qui refusait l’asservissement.

Charlie Kirk avait trente et un ans. Il n’était pas un politicien installé, mais un agitateur d’idées, un semeur d’étincelles. Sa force tenait à ce mélange de verve juvénile et de courage tranquille qui lui permettait d’affronter, sur les campus les plus hostiles, la meute des étudiants progressistes. J’aimais à le regarder sur mon écran, et combien de fois, au bar de l’Océan, l’on me demanda la cause de mes rires. Je regardais ces scènes où Charlie, avec patience et ironie, ramenait ses contradicteurs à l’évidence la plus simple. « Qu’est-ce qu’une femme ? » demandait-il, et la forteresse du discours idéologique s’écroulait aussitôt.

L’attentat fut d’une brutalité inouïe. Une balle tirée de deux cents mètres, frappant en plein cou, une gerbe de sang éclaboussant la tribune, la panique de milliers d’étudiants courant sous les cris. L’Amérique entière a vu ces images. Trump a parlé d’« assassinat politique » et ordonné la mise en berne des drapeaux. Des voix du monde entier, de Netanyahou à Nigel Farage, ont rendu hommage au jeune homme. En France, silence pesant de presque toute la classe politique, hormis Éric Zemmour, Sarah Knafo et Jordan Bardella. Ce mutisme en dit plus long que les discours. Il révèle combien nos dirigeants se sont accoutumés à l’idée que la violence contre les voix dissidentes est au fond acceptable, pourvu qu’elle serve leur vision du monde.

Car ce meurtre n’est pas un simple fait divers, il illustre un basculement. L’époque où l’on croyait encore au débat démocratique touche à sa fin. Là où la gauche ne parvient pas à convaincre, elle choisit la voie de la répression. La balle qui a tué Charlie Kirk est la sœur des menaces, des interdictions et des procès intentés à ceux qui osent parler. En France, les lois mémorielles, les mises en examen pour « incitation à la haine » jouent ce rôle : punir non des actes, mais des mots. Au Royaume-Uni, l’on va jusqu’à emprisonner des citoyens pour un simple tweet jugé « offensant ». Partout en Occident, la liberté d’expression s’éteint, non sous les coups d’une censure franche et assumée, mais sous l’hypocrisie d’une justice qui prétend protéger et qui en réalité bâillonne.

On nous dit que ces mesures sont des garde-fous, qu’elles évitent la violence. Or voici qu’elles engendrent l’inverse. Faute de pouvoir réduire les adversaires dans le champ des idées, on les réduit dans le sang. Daria Douguine, Charlie Kirk, les filles de Nemesis frappées dans la rue, les homosexuels refusant l’orthodoxie militante agressés, tous témoignent d’une même logique. Comme l’avait pressenti Spengler, les civilisations qui perdent confiance en elles-mêmes sombrent dans une guerre intestine où l’ennemi n’est plus au-dehors, mais au-dedans.

Il faut mesurer la portée de ce basculement. Charlie Kirk n’était pas un chef d’État, pas même un parlementaire. Son unique arme était la parole, l’art d’interroger et de raisonner. En le frappant d’une balle, c’est le droit même à la parole qu’on a visé. L’Amérique, dit-on, est le pays du Premier amendement. Pourtant l’assassinat de Charlie rappelle qu’il ne suffit pas d’avoir des droits inscrits sur du papier pour qu’ils soient vivants. Encore faut-il que la société les respecte. Or nous voyons, de part et d’autre de l’Atlantique, que ce respect se dissout.

Je me souviens des mots de l’Église catholique pour qui le sang répandu des martyrs devient semence. Ce sang-là fécondera d’autres vocations. Déjà, dans les veillées étudiantes de Liberty University ou de Texas Tech, des jeunes se recueillent en promettant de reprendre le flambeau. Le rire tranquille de Charlie, lorsqu’il dégonflait les certitudes woke, résonnera plus fort encore dans leurs voix. La gauche croyait l’étouffer, elle l’a multiplié.

Nous entrons dans une ère où la guerre culturelle se confond avec une guerre civile larvée. La balle qui a traversé la gorge de Charlie Kirk trace une frontière. D’un côté, ceux qui veulent débattre. De l’autre, ceux qui veulent faire taire. Et ce clivage traverse déjà nos nations, nos universités, nos familles. Ceux qui croient encore que la France ou l’Europe resteront à l’abri se trompent. Le poison est déjà là, et il n’attend qu’une occasion pour répandre son venin.

Charlie Kirk est tombé, mais son nom restera comme celui d’un martyr de la liberté de parole. Son assassinat, loin de l’effacer, l’a placé dans la lignée des témoins qui rappellent aux hommes que la vérité a toujours un prix. Nous vivons un temps où ce prix se paie en sang.

Article paru sur Breizh-Info, hier 11 septembre - Cliquez ici.

08:42 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Un hapax institutionnel

Georges Feltin-Tracol

Au matin du 12 juillet 2025 au terme d’une dizaine de jours d’âpres négociations dans une salle réservée de l’hôtel Hilton de Bougival dans les Yvelines à l’Ouest de Paris, est signé un accord supposé régler la question néo-calédonienne.

Les représentants de la République hexagonale et les membres des délégations indépendantistes et loyalistes adoptent « Le pari de la confiance », un texte de treize pages… Paris se félicite de manière prématurée de cette belle unanimité. Or, à la mi-août, les indépendantistes du FLNKS (Front de libération nationale kanak et socialiste) désavouent leurs émissaires et rejettent le document. Cette décision provoque une profonde division interne : une faction, l’Union nationale pour l’indépendance, qui rassemble le Palika (Parti de libération kanak) et l’UPM (Union progressiste en Mélanésie), continue à le défendre.

Au-delà des simples commentaires politiques d’approbations ou de reproches, les juristes et les constitutionnalistes s’interrogent sur ce projet riche en créativités juridiques. Cependant, ces innovations prolongent les précédentes avancées par les accords de Matignon en 1988 et de Nouméa en 1998. Dans le cadre du titre XIII de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie bénéficie déjà du statut unique de « Pays d’outre-mer », statut qui permet maintes dérogations au droit commun.

Tous les Français présents sur le « Caillou » de manière durable et continue ne peuvent pas voter à toutes les élections, surtout s’ils viennent de métropole. Seuls des citoyens calédoniens ont le droit de participer aux scrutins provinciaux et aux référendums d’autodétermination. Cette citoyenneté calédonienne officielle accorde aussi une préférence régionale aux emplois locaux. Par ailleurs, un touriste français originaire de Bordeaux doit remplir dans l’avion un formulaire d’entrée sur le territoire néo-calédonien. Arrivé sur l’archipel océanien, il doit ensuite changer ses euros en francs CFP (Communauté française du Pacifique). Assemblée territoriale qui vote des « lois du pays » différentes des lois françaises, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie élit à la proportionnelle un gouvernement collégial autonome. Un Sénat coutumier émanant des tribus autochtones n’applique pas la parité hommes – femmes. Enfin, trois provinces (Nord, Sud et îles Loyauté) dotées chacune de leur propre gouvernement autonome, se partagent l’archipel.

L’accord de bougival comporte toute une dimension économique. La quasi-guerre civile du printemps 2024 et le déclin de l’activité du nickel (20 à 30 % des réserves mondiales) ont accéléré la faillite des entreprises et la fermeture des boutiques commerciales. Le chômage explose dans l’archipel alors que s’effondrent les services publics. Faute de personnel médical qualifié et volontaire, les unités d’urgence ferment dans la « Brousse », en zone rurale. Paris est prêt à verser de larges subventions qui, pour l’heure en raison de l’incertitude politique, restent hypothétiques.

Le document né à Bougival envisage que la loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie qui se réfère à la fois aux valeurs républicaines, kanak et océaniennes, intègre la Constitution de 1958. Le projet rectifie le nombre d’élus par rapport au nombre d’habitants et accorde une plus large autonomie, y compris fiscale, aux trois provinces. Il confirme le rôle du Sénat coutumier et entérine les aires coutumières elles-mêmes divisées en districts coutumiers et en tribus dont les délimitations territoriales ne coïncident pas avec les limites administratives provinciales. Il existe en effet sur l’archipel près d’une trentaine de langues vernaculaires dites kanak. Enfin perdure le statut civil personnel particulier chez les Kanak.

La nouveauté majeure repose sur la formation d’un « État de Nouvelle-Calédonie » inscrit donc dans la constitution française et reconnu sur le plan diplomatique par les autres puissances étatiques. Le transfert des compétences régaliennes (justice, défense, monnaie, relations extérieures, etc.) dépend d’un vote à la majorité qualifiée des trois cinquièmes du Congrès néo-calédonienne, puis d’une procédure référendaire locale. L’existence de cet État signifie l’établissement d’une nationalité néo-calédonienne subordonnée à la nationalité française.

La présence de cet État néo-calédonien au sein de la République française rend bien perplexe les spécialistes. Certains évoquent le cas des protectorats marocain et tunisien au temps de l’Afrique française du Nord. D’autres rappellent les liens étroits entre la France et la principauté de Monaco, pourtant membre de l’ONU et du Conseil de l’Europe. Le ministre d’État, équivalent monégasque du chef du gouvernement, est un haut-fonctionnaire français nommé par le prince régnant devant lequel il jure fidélité. Ces quelques exemples n’emportent pas la conviction.

L’État de Nouvelle-Calédonie serait une forme originale de condominium. Est un condominium quand au moins deux États exercent sur le même territoire une souveraineté non pas partagée, mais conjointe. Ainsi, entre 1906 et 1980, un archipel voisin de la Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles-Hébrides (le futur Vanuatu) bénéficiait-il de ce statut de condominium entre la France et le Royaume Uni. De 1899 à 1956, le Soudan fut un condominium anglo-égyptien. Au milieu de la Bidassoa, un cours d’eau au Pays basque, se trouve l’île des Faisans (ou île de la Conférence) qui appartient à la France un semestre et à l’Espagne le semestre suivant. Ces cas sont des condominiums externes.

L’accord de Bougival implique plutôt un condominium interne entre la République et cet État de Nouvelle-Calédonie, soit un fait unique en droit. Il s’agit par conséquent d’un hapax institutionnel. Chose dite une seule fois, un hapax désigne en droit et en linguistique une occurrence unique.

Malgré ses originalités institutionnelles, l’accord du 12 juillet 2025 se déploie dans un déplorable carcan républicain universaliste et individualiste. La modernité tardive affecte les structures traditionnelles coutumières kanak et incite au désœuvrement d’une jeunesse peu motivée. Pourquoi par exemple les négociateurs n’ont-ils pas dissocié la nationalité calédonienne de la nationalité française ? Pourquoi n’ont-ils pas accepté officiellement le fait communautaire ? N’aurait-il pas été plus judicieux d’envisager une citoyenneté néo-calédonienne de nationalité kanak, de nationalité wallisienne (ou océanienne) et de nationalité française ? Le principe funeste de l’unité du peuple française sur des critères contractualistes favorise une nouvelle fois un désordre prévisible. Imprégnée des idéaux des funestes « Lumières », l’idéologie républicaine hexagonale n’est-elle pas d’essence chaotique ?

Salutations flibustières !

« Vigie d’un monde en ébullition », n° 166, du 12 septembre 2025.

08:26 Publié dans Georges Feltin-Tracol | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Quand des jeunes doutent des vertus de la démocratie

Le quotidien La Croix, journal catholique que l’on pourrait qualifier de centre-gauche mais n’hésitant pas à tremper sa plume dans l’idéologie masochiste des droits de l’homme au nom d’un humanisme chrétien, a mené une enquête intéressante auprès de jeunes pour connaître leur sentiment concernant le régime démocratique qui domine dans ce que l’on appelle l’Occident. Ces jeunes Français d’un bon niveau intellectuel, face à la situation politique et économique de la France, qu’ils subissent au même titre que leurs aînés Gaulois, les amène à penser qu’un régime autoritaire pourrait seul remettre en selle un pays qui n’a plus de boussole et qui maltraite ses citoyens.

Lire la suite ICI

Source : La Croix l’hebdo 12/9/2025

07:48 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |