dimanche, 16 novembre 2025

Verdun sous surveillance, ou les vaincus qui font la morale

Balbino Katz, Breizh info cliquez ici

Il pleuvait dru ce matin là sur la côte bigoudène. Le vent venait de l’ouest, chargé d’écume, et frappait les vitres de ma cuisine comme une main impatiente. Par esprit de contradiction, je sirotais un Torrontés glacé, souvenir de mes années argentines, lorsque un ami m’envoya l’article du Figaro. À Verdun, ce haut lieu de la mémoire française, on avait célébré une messe pour Philippe Pétain et pour les morts de la grande bataille. Messe interdite, puis autorisée par la justice, et finalement placée sous la surveillance d’une quarantaine de policiers. Le ministre de l’Intérieur, dressé dans l’indignation obligatoire, s’empressa de fulminer contre un révisionnisme imaginaire. Il parlait d’atteinte à la République, de profanation mémorielle, comme si vingt personnes réunies dans une église vide menaçaient la stabilité d’un pays de soixante huit millions d’âmes.

J’écoutais la pluie et je songeais que la France, décidément, n’en finit jamais avec sa défaite de 1940. Elle reste cette nation blessée, honteuse et fière tout à la fois, qui n’a jamais accepté de regarder en face la vérité première de son régime actuel. Ce régime est né d’une défaite, non d’une victoire. La France fut écrasée en six semaines, puis occupée, puis libérée par des armées anglo américaines au milieu d’une guerre civile larvée dont on tait encore les excès. Ce que l’on nomme la Résistance n’a jamais constitué une force militaire capable de libérer le pays. Elle fut un ferment moral, réel, digne parfois, mais en rien une alternative militaire. Le récit national qui entoure cette période est donc un récit nécessaire, un récit de survie, un récit de légitimation. La Quatrième République, puis la Cinquième, sont nées dans un clair obscur, où la fiction de la continuité républicaine permettait d’éviter la honte du désastre.

C’est pourquoi rien n’est plus explosif en France que la figure de Pétain. Cet homme porte en lui tout ce que la République actuelle veut oublier. Le héros de Verdun, le sauveur de 1916, celui qui fut acclamé par des foules entières, est devenu le symbole commode de la collaboration et de l’oppression. Le régime a transféré sur lui le poids de ses propres effondrements. On l’a frappé d’indignité pour purifier symboliquement le pays. On continue de le vouer à la malédiction pour maintenir l’édifice. Toucher à Pétain, même pour prier pour son âme, c’est toucher aux fondations morales d’un pouvoir né de la défaite. C’est pourquoi la simple évocation de son nom suffit à faire trembler les ministres.

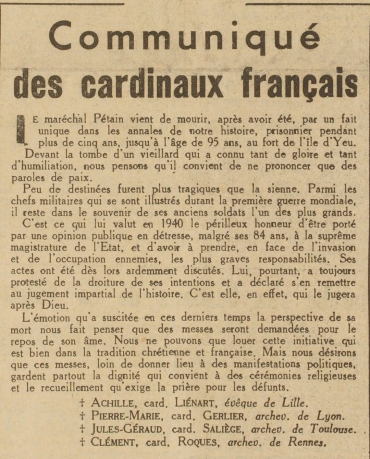

C’est à ce moment précis que Christian Bouchet, éditeur écclectique et aussi esprit souvent iconoclaste mais lecteur attentif des textes oubliés, a eu la bonne idée de sortir le communiqué des cardinaux français publié lors de la mort du maréchal (NDLR SN : cf. ci-dessous). Quatre princes de l’Église, en 1951, parlaient d’un vieillard dont la destinée avait été tragique, d’un chef militaire respecté, d’un homme qui avait, selon eux, agi selon sa conscience et remis son cas au jugement impartial de l’histoire. Ils appelaient à la paix, au recueillement, à la retenue. Rien là de provocation, rien d’une exaltation politique, seulement l’expression, calme et grave, d’une génération qui avait connu la guerre, la faim, l’occupation, et qui parlait non d’après des livres mais d’après la vie.

Lorsque l’on compare ce texte avec l’hystérie contemporaine, on mesure l’abîme. L’esprit d’alors n’était pas celui d’aujourd’hui. La mémoire vécue autorisait la nuance, la compassion, la prudence. Le passage du temps, la mort des témoins, l’effacement des voix qui savaient ce que furent réellement les années sombres, a laissé la place à une histoire officielle sans épaisseur. Plus l’on s’éloigne du drame, plus la version unique s’impose. Ce que l’expérience tolère, la doxa le bannit. La mainmise du récit officiel ne s’atténue pas avec les décennies. Elle se renforce. Elle se durcit. Elle devient norme morale.

Je pensais alors à l’Allemagne où la défaite de 1945 fut plus écrasante encore. L’Allemagne réunifiée est un pays dont les élites actuelles tirent leur légitimité d’un événement qui a détruit celles qui les ont précédées. Elles doivent leur existence à une double abdication, celle du pouvoir national socialiste, vaincu militairement, et celle de la République démocratique allemande, morte d’épuisement dans l’étreinte glacée de la guerre froide. La version officielle de l’histoire n’y est pas un récit, c’est un dogme. Elle constitue le premier pilier du régime, comme l’illustrèrent jadis les débats du Historikerstreit, ce duel intellectuel entre Habermas et Nolte où il ne s’agissait pas tant de comprendre le passé que de fixer les limites du pensable. En Allemagne, toute remise en cause du récit admis est perçue comme une atteinte à la Constitution elle même. L’histoire y est un ciment fragile, toujours en danger de se fissurer.

En Russie, le phénomène prend un visage différent, mais la logique demeure. L’État actuel est l’héritier d’un régime qui ne fut pas vaincu sur le champ de bataille, mais qui s’effondra de lui même, rongé par l’usure, la pénurie et le mensonge. Le pouvoir russe puise aujourd’hui sa légitimité dans la victoire soviétique de 1945, dans la gloire sacrée de l’Armée rouge. Il est donc naturel que l’histoire y soit jalousement surveillée. Toucher au récit national, c’est affaiblir l’autorité de l’État. D’où cette obsession pour la mémoire de la Grande Guerre patriotique, cette méfiance envers les historiens indépendants, cette rigidité doctrinale qui transforme la moindre nuance en crime politique.

Le phénomène est universel. Les régimes issus d’effondrements surveillent leur histoire comme un animal garde sa blessure. Les vainqueurs, eux, ont une liberté plus large, parfois insolente. Les États Unis publient sans hésiter des ouvrages critiques sur leurs guerres perdues, leurs dérapages, leurs erreurs. Le Royaume Uni, lui aussi victorieux, aborde l’histoire avec une élégance désinvolte. Mais même là, la mémoire se contracte lorsqu’elle rencontre les zones d’ombre. L’une des plus grandes défaites de la marine britannique, l’expédition de Carthagène des Indes en 1741, demeure encore aujourd’hui à peine étudiée. Plus de deux siècles plus tard, les historiens anglais contournent cet épisode avec un silence révélateur. Il fallut presque autant de temps pour que Londres admette l’humiliation subie au Rio de la Plata en 1806 et 1808, lorsque des milices espagnoles, mélange de gauchos et de boutiquiers sous les ordres du français Jacques de Liniers mirent en déroute l’armée britannique pourtant redoutable.

La différence est simple. Les nations victorieuses peuvent se permettre des oublis, des ellipses, des silences polis. Les nations vaincues ne le peuvent pas. Elles doivent construire leur légitimité sur un récit moral, sur une vision de l’histoire qui leur permette d’endurer leurs propres défaites. La France et l’Allemagne, chacune à sa manière, vivent encore sous le poids de leur naufrage. La Russie vit sous celui de son effondrement. Et c’est pourquoi la mémoire y est férocement disputée.

À Verdun, ce week end là, il n’y avait pas de menace. Il n’y avait qu’une poignée de vieillards venus prier pour un homme dont les os reposent depuis longtemps dans une tombe sous surveillance. Pourtant, le régime a tremblé. Le ministre s’est indigné. Les médias ont crié à la profanation. Une messe pour un soldat devenu chef d’État, voilà ce qui suffit aujourd’hui à ébranler la République.

Je quittai ma table, regardai la pluie courir sur la vitre, et je me dis que rien n’a changé depuis l’Antiquité. Les vaincus ne peuvent se permettre la vérité. Ils doivent vivre dans la version des faits qui les tient droits. Les vainqueurs, eux, choisissent leurs oublis.

Et je murmurai pour moi même cette vieille formule latine, la plus honnête de toutes.

Vae victis. Malheur aux vaincus.

18:55 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Les commentaires sont fermés.