samedi, 22 février 2025

La révolution géopolitique de Donald Trump

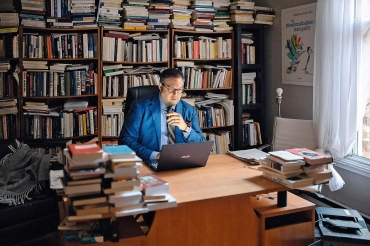

Mathieu Bock-Côté

Depuis un mois qu’il est installé à la Maison-Blanche, Donald Trump a engagé ce qu’il faut bien appeler une révolution géopolitique. On l’a d’abord vu avec ses étonnantes ambitions prédatrices, en Amérique du Nord, où il répète qu’il veut s’emparer du Groenland, annexer le Canada pour le transformer en 51e État américain et restaurer la souveraineté des États-Unis sur le canal de Panama. On ne sait pas exactement jusqu’où ira le président américain, qui pratique l’art de la déclaration fracassante pour mieux déstabiliser ses adversaires ou ses partenaires, afin d’obtenir d’eux les concessions désirées. Chose certaine, il souhaite vassaliser ses voisins et constituer, sous une forme inédite, un empire nord-américain. Ne faisons pas l’erreur de voir dans sa politique une série de gestes impulsifs. Car la vision de Trump repose sur un double diagnostic.

D’abord, l’Amérique aurait financé au point de se ruiner la protection militaire de ses alliés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – sa position hégémonique se serait retournée contre elle. C’est d’ailleurs ce qui le pousse à traiter l’Europe comme un protectorat, au point même de s’engager, avec Vladimir Poutine, dans un nouveau Yalta, prenant prétexte de la nécessaire résolution de la question ukrainienne. Les Européens se désolent de ne pas y être invités, mais il est légitime de demander sous quel drapeau ils s’y présenteraient – à moins qu’ils ne consentent une fois pour toutes à abdiquer leurs souverainetés nationales pour constituer dans l’urgence une souveraineté européenne. Ensuite, Trump est convaincu que l’Amérique a payé le prix du libre-échange des trente dernières années et il mise sur une politique tarifaire musclée pour accélérer la réindustrialisation américaine.

L’impérialisme américain renonce à sa forme universaliste et messianique du XXe siècle et du début du XXIe pour parler explicitement le langage du rapport de force, et devient même explicitement prédateur, ce qui risque, à terme, de transformer l’expérience trumpienne en repoussoir, alors qu’en politique intérieure elle pourrait bien être fructueuse. Trois cycles historiques se ferment. D’abord celui ouvert avec la fin de la Première Guerre mondiale, marqué par la fin des empires continentaux et la célébration du principe des nationalités, avec Woodrow Wilson. Ensuite celui associé à la création de l’ONU, après la Seconde Guerre mondiale, qui entendait, autant que possible, inscrire la résolution des conflits dans un ordre international nouveau. Enfin celui issu de la chute du communisme, en 1989, qui rêvait d’un monde pacifié par le droit et le commerce, où les différences entre les peuples et les civilisations s’estomperaient progressivement. Ce fantasme était aussi celui d’une homogénéisation juridique et administrative de l’humanité. L’UE est aujourd’hui la dernière à y croire.

L’impérialisme trumpien répond toutefois à un mouvement semblable engagé par la Russie de Vladimir Poutine, bien antérieur à l’invasion de l’Ukraine, et même antérieur à l’occupation de la Crimée. Le complexe obsidional de la Russie n’est pas nouveau. Mais il n’explique pas tout. On l’a compris, Poutine entend, directement ou indirectement, restaurer la souveraineté russe partout où se trouvent des populations russes, ceux que les Américains appellent les ethnic Russians. Avec raison, les Baltes s’inquiètent, dans la mesure où leurs pays, surtout la Lettonie et l’Estonie, ont été victimes, après la Seconde Guerre mondiale, d’une colonisation russe, qui prenait la forme d’un véritable coup d’État démographique. Les Baltes, au moment de l’indépendance, durent engager les moyens nécessaires pour redevenir maîtres chez eux et reprendre le contrôle de leurs pays. Cette réaffirmation identitaire fut interprétée par Moscou comme une politique de persécution des minorités russes. Il n’est pas inimaginable que cela serve de prétexte à Poutine pour en finir avec ses petits voisins.

L’heure est donc au retour des empires. La place des nations peut sembler menue dans ce nouveau monde. Il n’est pourtant pas si neuf. Aux grandes heures de la guerre froide, les nations semblaient condamnées à se dissoudre dans les deux blocs idéologiques qui s’affrontaient. Elles ont néanmoins survécu, en cherchant toujours à affirmer dans les interstices d’un système broyeur. La France gaulliste s’était voulue, d’ailleurs, le porte-étendard de la cause des nations. Il est possible que dans la période qui s’ouvre, ce rôle lui sied davantage que celui de militante entêtée d’un fédéralisme européen qui accélère la sortie de l’histoire de l’Europe davantage qu’il ne lui permet d’y prendre sa place. Une Europe des nations, délivrée de sa gangue technocratique, peut de nouveau se présenter comme la civilisation de la liberté. L’identité des peuples devenant ici le fondement de leur liberté.

Source : Le Figaro 22/2/2025

11:21 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Les commentaires sont fermés.