samedi, 24 mai 2025

1789, un coup d’Etat bourgeois

Anton Cenvint

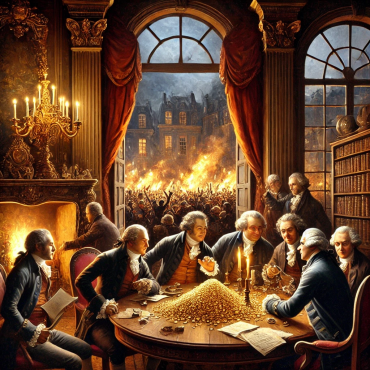

Les bouleversements qui surviennent en 1789 menant à la chute de la royauté constituent une sorte de « révolution colorée » avant l’heure au service d’une classe sociale, la bourgeoisie, dont l’ambition est la prise du pouvoir.

Socle historique de la République, la révolution nous est présentée dans nos manuels scolaires comme le soulèvement d’un peuple contre une aristocratie et un clergé tyrannique et obscurantiste. Le peuple français aurait ainsi décidé de prendre son destin en main afin d’offrir au monde les idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité. Rien n’est plus faux que cette antienne. Si cet événement représente effectivement le passage d’un monde à l’autre, c’est celui du transfert du pouvoir politique et économique de l’ancienne classe dirigeante à la bourgeoisie. Cette assertion est très bien résumée par Antoine de Rivarol lorsqu’il écrit : « la Révolution a été faite par les rentiers ».

L’accumulation de richesses considérables par le biais des manufactures, des banques et des assurances soutenues par l’accroissement du commerce extérieur permet à cette classe de prendre réellement conscience de son rôle au XVIIIe siècle. Ses membres constituent alors un groupe de pression ayant pour objet la prise de contrôle des leviers de commande de l’État. Ses théoriciens sont des hommes comme Necker ou encore Barnave qui écrit « les nouveaux moyens de richesse comportent une révolution dans les lois politiques ; une nouvelle distribution de la richesse, qui d’uniquement immobilière qu’elle était avant-hier devient de plus en plus mobilière, prépare une nouvelle distribution du pouvoir » [1].

La situation économique et sociale à la veille de la Révolution

La société est organisée autour de trois ordres : noblesse, clergé et tiers état. Ce dernier représente à lui seul 97% de la population. C’est en son sein que se constitue cette fameuse bourgeoisie marchande et financière mais qui ne représente en réalité que 5% des 25 millions d’habitants que compte le Royaume. La population restante, essentiellement rurale, comprend laboureurs, brassiers et journaliers. Cette paysannerie est contrainte de payer la taille à l’État, la dîme à l’Église et les droits féodaux à la noblesse.

Mais cette inégalité criante ne suffit pas à mobiliser les masses paysannes en faveur d’un nouveau système. Comme l’explique à juste titre Christophe Nick dans son livre Résurrection. Naissance de la Ve République, il est essentiel, pour renverser un régime, de « savoir s’appuyer sur une crise profonde » [2].

Comme un écho à notre époque, l’historiographie officielle met l’accent sur les changements climatiques difficiles de la fin des années 1780 pour expliquer la hausse vertigineuse du prix des céréales et du pain dont la conséquence est d’accroître la colère des petites gens. Sans remettre en cause ces perturbations météorologiques ou réchauffement climatique avant l’heure, rappelons qu’elles ne constituent pas la raison essentielle. Ces crises frumentaires sont le résultat en premier lieu de la libéralisation du commerce des grains. Cette libéralisation du marché permet aux spéculateurs d’exporter le grain vers d’autres pays où il se vend plus cher, quitte à ce qu’il n’y en ait plus assez dans le Royaume. La mise en application de cette politique trouve son essence dans les idées libérales du siècle. En second lieu, l’accord de libre-échange signé en 1786 entre la France et la Grande-Bretagne, visant à réduire les droits de douane entre les deux pays a pour effet d’entraîner une hausse du chômage et de la précarité. Peu importe que ces choix soit l’œuvre de la haute bourgeoisie ; dans l’esprit des masses populaires, le pacte implicite entre le roi et son peuple, qui exige qu’il veille à la sécurité alimentaire de ses sujets, est rompu.

L’agitation populaire est en marche. Bien canalisée, elle pourra servir de bélier aux forces qui aspirent à s’emparer des rênes de l’État. Toujours selon Christophe Nick, « les foules peuvent être utiles dans la mesure où elles amplifient le chaos ».

Quand la bourgeoisie évince la populace

L’élément déclencheur permettant d’opérer la bascule est le surendettement de l’État, aggravé par la participation de la France à la guerre d’indépendance américaine. Cette menace de banqueroute représente en effet l’occasion rêvée pour la bourgeoisie de s’imposer dans les affaires du royaume.

Soutenu par les milieux bancaires, Jacques Necker, lui-même banquier genevois, est nommé par le roi en août 1788 à la direction des finances avec pour mission la remise en ordre des comptes publics. C’est dans cette perspective qu’il milite en faveur d’une nouvelle levée d’impôts. Pour ce faire, il obtient du roi la convocation des états généraux. Cependant, si la bourgeoisie cherche à évincer l’aristocratie et le clergé, elle n’entend pas non plus se laisser guider ses choix par la populace. Aussi élabore-t-elle un subterfuge.

Pour siéger au sein du tiers état, il faut être élu. Des élections se déroulent donc de janvier à mai 1789. Contrairement aux idées reçues, elles ne concernent pas l’ensemble de la population. Sur proposition de Necker, les non-possédants ne peuvent voter. Pour exercer pleinement ce droit, il faut d’une part être inscrit au registre des contributions et d’autre part payer en impôt l’équivalent de trois journées de travail, six à Paris, ce qui permet d’exclure les deux tiers des électeurs potentiels.

Il faut bien souligner cet aspect, le tiers état n’est pas homogène donnant ainsi raison à cette phrase exhumée d’une brochure de 1789 par l’historien Daniel Mornet : « On a tort de considérer le tiers comme une seule classe, il se compose en réalité de deux classes dont les intérêts sont si différents qu’on peut même les déclarer opposés. » [3]

Des états généraux…

Les états généraux se réunissent dès le 4 mai à Versailles. En son sein, 291 représentants du clergé, 270 de la noblesse et 578 du tiers. Pour le roi, l’objet de la réunion est uniquement d’ordre financier. Pour les élus du tiers, il s’agit en revanche d’obtenir le vote par tête et non par ordre et permettre à la roture d’accéder aux affaires.

Le 17 juin, face au blocage institutionnel, le tiers décide de passer en force et se proclame Assemblée nationale. Il est rejoint par une partie du bas clergé ainsi que 48 députés de la noblesse conduits par le duc d’Orléans en personne, le propre cousin du roi acquis aux idées voltairiennes et ambitionnant d’accéder à la fonction suprême en qualité de souverain éclairé.

Deux décisions sont aussitôt votées : d’une part, plus d’impôt ou d’emprunt sans consentement de l’Assemblée, d’autre part, les dettes de l’État sont placées « sous la sauvegarde de la nation », ce qui signifie que ceux qui ont été interdits de vote seront également mis à contribution.

Louis XVI semble céder le 27 juin mais sous la pression de son entourage fait appel à des troupes, dont des régiments étrangers, pour renforcer la sécurisation de Versailles. Le 11 juillet, il renvoi Necker et le remplace par Breteuil.

La bourgeoisie, attachée au banquier suisse, est furieuse de ce coup de force royal. Ses agents excitent alors les foules et organisent la contestation depuis le Palais royal, propriété du duc d’Orléans. La particularité du lieu interdit à la police d’y accéder, ce qui facilite l’organisation de l’insurrection. On fait circuler le bruit qu’un bain de sang est en préparation : « une saint Barthélémy des patriotes ». C’est à cette occasion que Camille Desmoulins fait son apparition. Ce jeune avocat franc-maçon est le premier selon la légende à arracher une feuille de marronnier et à la brandir comme signe de reconnaissance, ce que font à sa suite l’ensemble des auditeurs présents. La symbolique incarnée par cette feuille verte n’est pas sans rappeler les mouvements soi-disant spontanés de ces deux dernières décennies à travers le monde à l’instar de la « révolution des Roses » en Géorgie, la « révolution orange » en Ukraine ou la « révolution des Tulipes » au Kirghizistan, faisant des événements de 1789, la première révolution colorée de l’histoire.

… à la prise de la Bastille

Partant du Palais royal, les insurgés se répandent alors dans la capitale. La foule cherche à prendre possession d’armes et de poudre. Le 14 au matin, plus de 8000 personnes prennent possession des Invalides et font l’acquisition de 30 000 fusils. Ils arrivent ensuite aux portes de la Bastille, non pour libérer les détenus – il n’y en avait que sept – mais pour acquérir de la poudre.

La facilité avec laquelle les émeutiers ont pris le contrôle de l’arsenal de l’hôtel des Invalides et de la célèbre prison royale s’explique par la passivité de l’outil répressif alors en place dans la capitale. Un outil travaillé par les agents corrupteurs du duc d’Orléans.

Comme l’écrit Edward Luttwak, « Le coup d’État consiste à infiltrer un rouage, petit mais essentiel, de l’État, puis à s’en servir pour empêcher le gouvernement de contrôler le reste de l’administration. » [4]

La nuit suivant la prise de la Bastille, des patrouilles civiques mises en place par la municipalité se chargeront de racheter les armes aux insurgés. L’opération étant terminée, la foule instrumentalisée n’a désormais plus d’utilité. En effet, le roi cède et rappelle Necker qui prend alors le titre de Premier ministre des finances. De son côté, l’Assemblée nationale devient l’Assemblée nationale constituante et gouverne le pays jusqu’à la promulgation d’une Constitution.

Les événements de 1789 s’apparentent davantage à un coup d’État qu’à une révolution. L’ensemble des techniques qui lui sont propres y sont utilisées : travail de sape visant à s’assurer de l’illégitimité du pouvoir, instrumentalisation d’une situation de crise permettant de mobiliser les masses, noyautage de l’appareil répressif. Le résultat en est l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle élite issue de la bourgeoisie mais qui n’aura de cesse de se considérer comme menacée par le peuple bien qu’elle gouverne en son nom.

Notes :

[1] Antoine Barnave – Introduction à la Révolution française

[2] Christophe Nick – Résurrection. Naissance de la Ve République, un coup d’État démocratique

[3] Daniel Mornet – Les Origines intellectuelles de la Révolution française

[4] Edward Luttwak – Coup d’État, mode d’emploi

Source : Mayenne aujourd'hui cliquez ici

20:46 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Les commentaires sont fermés.