vendredi, 22 novembre 2024

Samedi 14 décembre au Mans (72)

16:50 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 20 novembre 2024

20 NOVEMBRE, L'ESPAGNE SE SOUVIENT :

12:22 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

dimanche, 17 novembre 2024

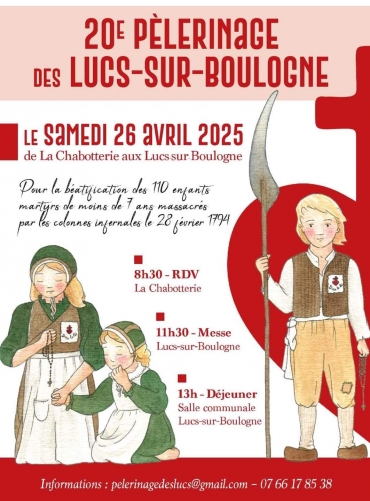

Samedi 25 avril 2025 : une date à retenir dès maintenant

10:44 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 12 novembre 2024

Honorer nos morts de 14/18, oui, mais ne pas oublier l’Histoire.

Michel Festivi

En cette période de commémoration de l’hécatombe française et européenne, il est important de célébrer nos morts. Il est aussi important de rappeler aux jeunes générations, le passé glorieux de nos aînés qui sont tombés pour la Patrie, mot qui aujourd’hui est bien passé de mode, et qui ne représente plus grand-chose pour beaucoup de ceux qui vivent sur notre territoire. Comme vient de le déclarer le nouveau ministre délégué aux Armées et aux Anciens combattants, Jean-Louis Thiériot, « Prenons garde à ne pas dilapider l’héritage laissés par les poilus de 1914 » (Le Figaro du 11 novembre 2024). Prenons garde aussi, à réfléchir et à tirer les conséquences de ces folies meurtrières. Ils sont tombés aussi pour la préservation de nos frontières, ouvertes aujourd’hui à tout va, que penserait le soldat inconnu, s’il revoyait notre pays en 2024 ?

L’Europe a commencé son suicide en 1914/1918, et elle a fini le travail entre 1939 et 1945. Ne cherchons pas beaucoup plus loin l’immense déclin français et européen et l’ensemble des servitudes qui nous submergent aujourd’hui. Si nos pays européens sont en décadence complète, s’ils sont engloutis par l’immigration massive et illégale, si nos gouvernements sont en dessous de tout, nous le devons en grande partie aux terribles décimations et mutilations des deux guerres civiles européennes, comme le titrera l’historien allemand Ernst Nolte, La guerre civile européenne, sous-titré, National-socialisme et bolchévisme 1917-1945 et publié aux éditions des Syrtes, avec une préface de Stéphane Courtois. Entre 1914 et 1918, l’Europe perdra 9,7 millions de militaires, 8,9 millions de civils, sans compter les millions de blessés et les traumatismes considérables qui s’en suivirent, la dénatalité forcée par cette perte humaine si abondante nous handicapera définitivement. Quant à la seconde guerre mondiale, les chiffres s’affolent. Près de 22 millions de morts militaires et 31 millions de civils.

D’abord, il est constant aujourd’hui d’affirmer, que de lancer, en août 1914, dans la grande conflagration européenne des millions de soldats, fut une décision inouïe des Chancelleries, incapables et incompétentes, et qui n’avaient aucune vision, ni de leurs nations, ni de leurs peuples, ni des conséquences de leurs décisions les plus stupides qui soient. Car des guerres balkaniques avaient déjà eu lieu peu d’années auparavant, entre 1912 et 1913, elles s’étaient réglées au mieux, sans la nécessité d’un embrasement général.

Quant à la France, depuis la fin de l’épopée Napoléonienne, elle a toujours été en retard d’une guerre. En 1870, nos généraux incompétents ont fait combattre de manière improvisée nos soldats, comme s’il s’agissait d’une bataille d’ancien régime, comme si la guerre était encore en dentelles, alors que les Prussiens, autrement plus disciplinés, organisés et armés, n’ont fait qu’une bouchée de nos troupes, pourtant vaillantes. En 1914, l’Etat major, tout aussi incompétent, avait habillé le soldat français de pantalons garance et le faisait débouler, baïonnettes au fusil, et en casquette, devant les mitrailleuses ennemies qui faisaient des cartons, c’était l’offensive toute, sans préoccupation aucune du sang français. Sans la nécessité pour l’Allemagne de retenir à l’Est quelques divisions, pour contrer et écraser l’armée Russe, Paris aurait été occupé et la guerre perdue comme en 1870. Comme l’avait perçu Jacques Bainville, dont je reparlerai « sans la diversion Russe, il est probable que la digue de l’Ouest eût été emportée. »

Rebelote en mars, avril et mai 1918, le front Ouest fut enfoncé, les armées du Kaiser arrivèrent à moins de 50 km de Paris, et nous dûmes notre survie, essentiellement grâce aux soldats américains, notamment de la 1ere et 2ème division, ainsi que l’emploi de 225 chars qui seront décisifs, comme l’a décrit Anne Duménil, dans un article publié dans Chemin de Mémoire. C’est pourquoi, lorsque les armées des Empires centraux ont demandé l’armistice en novembre 1918, alors que le front à l’Ouest se situait toujours sur les sols belges et français, et qu’elles vont regagner leur pays en bon ordre, il fallait organiser une paix de réconciliation et non pas comme l’a fait Georges Clémenceau, une paix d’humiliation, ce qui a conduit inévitablement à un nouveau conflit mondial à peine 20 ans plus tard. En 1939, notre Grand état-major avait conçu une stratégie purement défensive, stratégie que Gamelin, ne respecta pas, puisqu’il envoya dès le 10 mai 1940, nos meilleures armées en Belgique et en Hollande, très loin sur la Dyle, dégarnissant les Ardennes que la Wehrmacht transpercera, le 13 mai 1940.

En faisant disparaître de la carte européenne, l’Empire Austro-Hongrois, Clémenceau avait joué un rôle particulièrement néfaste et mortifère. En humiliant l’Allemagne, déclarée seule responsable de tous les maux, en lui faisant payer des réparations considérables et hors de ses possibilités, on avait créé les germes de la revanche, et le fameux « coup de poignard dans le dos », fera le lit d’un certain Adolf Hitler, qui n’en demandait pas tant.

Tout français se doit d’avoir lu, Les conséquences politiques de la paix, de Jacques Bainville (1879-1936). Cet ouvrage époustouflant a été publié en 1920 et les éditions Godefroy de Bouillon ont eu la riche idée de la republier en 1996, avec une préface de Georges-Henri Soutou, professeur à l’université de Paris-IV-Sorbonne. Lire ce livre c’est comme voir sur grand écran, tous les évènements tragiques qui vont se dérouler dans les années suivantes. Chaque lycéen français qui étudie cette période devrait le lire, mais leurs professeurs d’histoire le connaissent-ils ? Georges-Henri Soutou souligne à juste titre que le traité de Versailles, se voulait un traité « moral », d’où ses terribles failles et imperfections vénéneuses, il n’était pas comme « ces traités fondés sur la sagesse et l’expérience politiques progressivement amassées en Europe depuis le XVIIe siècle ». L’idéologie était passée par là, celle de la révolution française et de Woodrow Wilson, sur la guerre du droit.

11:24 Publié dans Michel Festivi, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 11 novembre 2024

106 ans après l'armistice de 1918, la Première Guerre mondiale toujours présente...

Durant le conflit, plus d’un milliard d’obus ont été tirés dans le Nord et l’Est de la France. Un quart n'ont pas explosé...

Rien qu'entre 1945 et 2000, 24 millions d’obus et d’engins divers ont été découverts et neutralisés et 617 démineurs ont été tués, soit une moyenne de 11 par an. Chaque année, on trouve 500 à 800 tonnes de munitions et on compte entre 3 et 6 morts civils….

Aujourd'hui encore, la zone rouge (environ 120 000 hectares) est perdue pour l'agriculture et les autres activités humaines (hors la sylviculture, les activités militaires et le tourisme de mémoire), en raison des milliers de dépouilles et des millions de munitions non explosées qui y demeurent...

Ainsi, il y a douze ans,, la préfecture du Nord-Pas-de-Calais a dû prendre un arrêté d’interdiction de la consommation d’eau potable pour 544 communes situées sur l'ancienne ligne de front à cause d’une teneur excessive en perchlorateune, une molécule utilisée dans la fabrication de fusées et de munitions.

12:23 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Il y a 106 ans, la France victorieuse mais saignée à blanc

Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie

Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie.

Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.

Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère ;

Et, comme ferait une mère,

La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau !

Hymne, Victor Hugo.

En ce 11 novembre 2024, 106 ans après l'armistice, nos pensées vont aux millions de nos aïeux qui, entre 1914 et 1918, ont fait leur devoir, se sont sacrifiés, ont souffert, pour la France, pour nous. 8 millions d'hommes mobilisés en métropole, 5,8 millions de combattants, 1,4 million de morts, 3 millions de blessés, 680 000 veuves, 720 000 orphelins... La France victorieuse, certes, mais épuisée et exsangue.

N'oublions jamais !

"Avant-hier soir, dans l'encre bleue de la nuit, je parcourais sur la terre les signes de croix de l'au-delà... C'était l'éparpillement macabre du cimetière sans couverture, sans croix, abandonné des hommes, les gisements épars des cadavres innombrables, sans sépultures, le charnier à nu dans le grouillement des vers et dans les pluies d'obus qui continuaient. Plus d'un millier de cadavres se tordaient là, déchiquetés, charriés les uns sur les autres... Je traînais de la nuit vers les lignes, mon fardeau de pièces sur le dos ; je défaillais ; dans ma bouche, dans mes narines, ce goût, cette odeur ; l'ennemi et le Français sympathisant dans le rictus suprême, dans l'accolade des nudités violées, confondus, mêlés, sur cette plaine de folie hantée, dans ce gouffre traversé de rafales vociférantes. L'Allemand et le Français pourrissant l'un dans l'autre, sans espoir d'être ensevelis jamais par des mains fraternelles ou pieuses. Aller les recueillir, c'est ajouter son cadavre dans cette fosse toujours béante, car insatiable est la guerre... Chaque nuit, nous longeons cette géhenne pétrifiée où s'agitent les spectres, le coeur chaviré, nous bouchant le nez, les lèvres crispées.

Ô ma Georgette, je devrais te parler d'amour, et je te parle de ça ! Ah ! dans ces moments-là, titubant, ivre, abandonné, frissonnant, naufragé, je tends les bras vers toi, je t'implore, je te supplie. Je suis un homme pourtant, et des fois je grince des dents pour ne pas pleurer.

Mais le comble, c'est que nous mangeons au retour, après minuit, le seul repas par vingt-quatre heures, avec la bouche encore pleine des cadavres ; nous mangeons à l'aveuglette, sans même un moignon de lumière. Ah ! ça ne coule guère et c'est froid, figé, pas tentant... Au petit jour, ce fut le sursaut, le branle-bas d'angoisse, le tocsin, l'alerte... Non, je te dirai cela demain ou après-demain (...)".

Maurice Drans, 26 ans, jeudi 17 mai 1917

Paroles de Poilus - Lettres et carnets du front (1914-1918), Librio, 1998.

10:47 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

11 novembre 1918 - 11 novembre 2024

01:08 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 08 novembre 2024

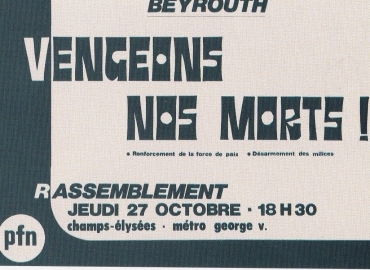

9,10 et 11 novembre 1974 : création du Parti des Forces nouvelles.

Affiche annonçant la création du PFN en novembre 1974

Ce parti aurait aujourd'hui 50 ans (1)

Roland Hélie

Directeur de Synthèse nationale fut membre du Bureau politique (de 1981 à 1984) du Parti des forces nouvelles

Créé en novembre 1974, le Parti des forces nouvelles prend la suite des Comités Faire front, eux-mêmes créés juste après la dissolution d’Ordre nouveau (ON) survenue en juin de l’année précédente. Le PFN ne surgit donc pas de nulle part…

Tout d’abord, replaçons-nous dans le contexte de l’époque… Après l’échec de la candidature de Jean-Louis Tixier-Vignancour à l’élection présidentielle de décembre 1965, la droite nationale entame ce que l’on peut appeler une "traversée du désert".

Certes, elle s’est réveillée de manière sporadique, en particulier au lendemain de mai 1968 avec Ordre nouveau, ou, en novembre 1972, avec la création du Front national rassemblant, autour de Jean-Marie Le Pen, ON et quelques survivants de la campagne Tixier. Mais, politiquement parlant, l’heure du grand retour de la droite nationale n’est pas encore arrivée. Ordre nouveau traîne alors la réputation "sulfureuse" d’un mouvement ancré dans un certain activisme militant (qui le mènera à sa dissolution). Le Front national, de son côté, subit, en octobre 1973, à peine un an après sa création, sa première scission entre, d’un côté, les cadres et militants d’Ordre nouveau, fraîchement dissout, et de l’autre, les amis de Jean-Marie Le Pen… Bref, dans la première partie des années 1970, tout est bien compliqué à droite de la droite…

Le déclic de 1974.

Le décès de Georges Pompidou, le 3 avril 1974, la campagne présidentielle qui suit et l’élection de Valéry Giscard d’Estaing marquent un tournant dans l’histoire de la droite nationale. Deux stratégies, en effet, vont s’affronter sous le septennat de VGE : celle de l’opposition systématique incarnée par Jean-Marie Le Pen et celle de l’opposition constructive voulue par les anciens membres d’Ordre nouveau, rassemblés dans les comités Faire front. Mais pour imposer cette dernière stratégie, encore faut-il que les ex-cadres et militants d’ON disposent d’un appareil digne de ce nom. C’est dans ce but qu’ils créent, les 9, 10 et 11 novembre 1974, à Bagnolet, le Parti des forces nouvelles.

Un projet ambitieux.

L’idée est simple : face aux dérives "progressistes" de la démocratie libérale avancée de Giscard, il faut un parti attractif, capable de rassembler la droite de conviction ; un parti "respectable" et moderne, débarrassé des oripeaux qui caractérisaient jusque-là la droite nationale. Il faut inculquer un style nouveau à cette dernière, ce qui n’est pas gagné d’avance…

Pour cela, le PFN ne lésine pas sur les moyens : dès 1975, organisation de colloques et de forums à Paris et à travers toute la France ; lancement d’un magazine de qualité, Initiative nationale ; rencontres avec des personnalités prestigieuses de la droite non conformiste de l’époque, tels Jean Cau, Louis Pauwels, Pierre Gripari, Maurice Bardèche, Jean-François Chauvel, Michel Mourlet, Dominique Venner… ; ralliement de l’écrivain Jean Raspail, des journalistes François Brigneau, Roland Gaucher ; multiplication des courroies de transmission, comme le Comité de soutien à l’armée du sergent Joël Dupuy dont l’objectif est de contrecarrer la subversion gauchiste au sein de la "grande muette" (en pensant notamment aux événements d’avril 1974 au Portugal), ou encore le Comité pour la défense de la liberté d’expression, afin de dénoncer l’emprise du Syndicat du livre CGT sur la presse française (cf. l’affaire du Parisien libéré).

Au printemps 1976, le PFN organise même à Paris une Semaine du cinéma de droite à laquelle participent de grands noms du cinéma (malheureusement peu connus des jeunes générations) : Arletty, Jacques Marin, Raoul Couttard…

Parallèlement à cette activité "intellectuelle" débordante, le parti poursuit le travail militant sur le terrain. L’actualité internationale de la seconde moitié des années 1970, rythmée par les avancées du communisme à travers le monde, lui offre de nombreux thèmes de campagnes et des occasions de descendre dans la rue : en 1975, soutien au Sud Vietnam et dénonciation des actions du terrorisme international en Allemagne et en Espagne ; en 1977, venue de Brejnev à Paris et détention d’otages français par des terroristes à la solde de l’Algérie... Pour mener ses actions, le PFN peut compter sur ses militants, en particulier les plus jeunes, regroupés au sein du Front de la Jeunesse et du Groupe Union Défense (le fameux GUD qui lui survivra jusqu’à tout récemment).

L’aventure électorale du PFN.

Lors des élections municipales de 1977, la stratégie du PFN semble, un moment, porter ses fruits. Plusieurs responsables locaux du parti figurent, sans que cela n’offusque personne, sur des listes de droite (à Paris - sur la liste du RPR de Jacques Chirac -, à Nancy, Aix-en-Provence, Marseille ou encore Toulon et à Hyères…).

En mars 1978 ont lieu les élections législatives. Le pouvoir giscardien craint une défaite. La gauche unie se voit déjà aux affaires. Le PFN estime que le moment est venu de mesurer son impact réel : il présente une centaine de candidats qui, bien souvent, se retrouvent en concurrence avec ceux du Front national, aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les deux formations nationalistes. Les résultats s’en ressentent. Pour le PFN comme pour le FN, ils sont très moyens, pour ne pas dire insignifiants, (entre 0,5 et 1,5 % des suffrages exprimés). Cependant, malgré cette illustration frappante des conséquences néfastes de la lutte fratricide, celle-ci va se poursuivre pendant quelques années encore (même si le Parti des forces nouvelles dispose d’une force militante nettement supérieure à celle du Front national, la personnalité de Jean-Marie Le Pen, à elle seule, suffit à maintenir le FN hors de l’eau).

Le 10 juin 1979 a lieu la première élection du Parlement européen au suffrage universel. Le PFN, fort de ses liens amicaux, noués à l’époque d’Ordre nouveau, avec le Mouvement social italien (MSI), décide de se lancer dans la bataille. Conscient du manque de notoriété de ses dirigeants auprès du grand public, malgré leurs qualités (le jeune normalien Pascal Gauchon et l’ancien chef d’ON Alain Robert), il fait appel pour mener sa liste intitulée "Eurodroite", à l’ancien candidat de la droite nationale à la Présidentielle de 1965, le célèbre avocat Jean-Louis Tixier-Vignancour. Après une éphémère tentative de liste commune avec le Front national, sous l’égide de l’écrivain monarchiste Michel de Saint-Pierre, il part finalement seul en campagne et obtient 1,33 % des voix. Ce (modeste) résultat ne lui permet pas d’avoir des élus et lui donne l’illusion de détenir désormais le leadership au sein de la droite nationale…

Mais celle-ci est de courte durée. Si deux ans plus tard, en 1981, le candidat du FN, Jean-Marie Le Pen ne peut participer à l’élection présidentielle (qui voit François Mitterrand et sa coalition socialo-communiste arriver au pouvoir), faute d’avoir pu rassembler les 500 parrainages nécessaires, il en est de même du candidat du PFN, Pascal Gauchon.

1981-1984 : la rupture stratégique et la fin du PFN.

Dans les mois qui suivent, le PFN se retrouve face à un cruel dilemme. Deux lignes politiques s’affrontent.

D’une part, Alain Robert et ses vieux compagnons de lutte considèrent qu’avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, la France va se diviser en deux blocs : un social-démocrate, autour du président ; et un autre, conservateur, autour d’une alliance RPR-UDF-CNIP. Pour eux, la droite nationale en général, et le PFN en particulier, n’ont d’autre choix que de se fondre dans ce second ensemble et, par conséquent, de disparaître en tant que tels de l’échiquier politique.

D’autre part, un certain nombre de jeunes cadres du parti estiment, bien au contraire, qu’il faut maintenir le parti, la nouvelle donne politique représentant une chance inespérée de pouvoir enfin "percer". Seule faiblesse (de taille) du raisonnement : l’oubli (peut-être par orgueil) de la prise en compte d’un paramètre important, le Front national...

Celui-ci, de fait, dispose de deux atouts : la notoriété de son président, Jean-Marie Le Pen, acquise lors de la présidentielle de 1974 où, malgré un faible score (0,74% des suffrages exprimés), il s’est fait connaître de tous les Français ; et le sens inné de l’organisation de son secrétaire général, Jean-Pierre Stirbois.

Trois ans durant, de 1981 à 1984, la nouvelle équipe dirigeante du PFN s’emploie, en menant une véritable "guérilla" militante et médiatique contre le pouvoir socialo-communiste, à maintenir en vie ce qui reste du parti. Mais la répression qui s’ensuit et l’attentat à la bombe qui détruit le siège national, à la Pentecôte 1983, contribuent à le marginaliser davantage, alors que le FN marque des points.

Finalement, sa percée historique de juin 1984 ne laisse plus aucun espace, ni politique, ni médiatique, ni électoral, au PFN. Il est donc décidé sagement de mettre fin à son existence et de rejoindre le Front. Une nouvelle aventure commence alors, mais c’est une autre histoire !

En guise de conclusion.

Indéniablement, le PFN a marqué son temps. Sa première mouture (1974-1981), pour ce qui est du modernisme, est peut-être comparable à ce que sera, vingt ans plus tard, le Mouvement national républicain (MNR) de Bruno Mégret, ou encore, ces dernières années, les reniements idéologiques en moins, le Rassemblement national en quête de respectabilité de Marine Le Pen. La seconde (1981-1984) le rapproche davantage de ses origines activistes et annonce peut-être ce que sera l’engagement politique à droite, demain... Dans un cas, comme dans l’autre, force est de constater que le PFN a été anachronique. En politique, on a toujours raison à un moment ou à un autre, mais le problème, c’est d’avoir raison au bon moment…

Roland Hélie était invité recemment par Martial Bild sur TV Libertés pour évoquer les 50 ans de la création du PFN :

Sur l’histoire du PFN : Le Parti des forces nouvelles, 1974-1984, une autre droite…, Didier Lecerf, Synthèse nationale, collection Les Cahiers d’Histoire du nationalisme, 2014, 196 pages. Pour le commander, cliquez ici

(1) Cet article a été publié dans le numéro d'été 2024 de la Revue d'Histoire européenne.

10:22 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 31 octobre 2024

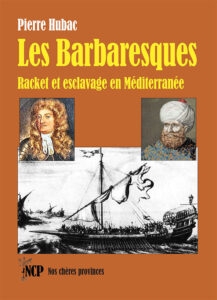

Les Barbaresques : racket et esclavage en Méditerranée

Entretien avec Nathalie Joron qui vient de rééditer aux Éditions de Nos Chères Provinces le livre Les Barbaresques de Pierre Hubac.

(Propos recueillis par Fabrice Dutilleul)

On a coutume d’associer les Barbaresques aux peuples arabes et musulmans…

Les Barbaresques, corsaires de Djerba, de Tripoli, de Tunis, de Salé, de l’Archipel, de Cilicie, tinrent la mer jusqu’en des temps très proches de nous. Hardis marins, montés sur des esquifs légers, ils abordaient en haute mer les vaisseaux marchands et ils les remorquaient dans leurs rades ; ils s’emparaient des coques et des cargaisons et retenaient prisonniers les équipages et les passagers, dont ils tiraient des rançons. Ou bien ils les mettaient à ramer sur leurs galères et sur leurs chébecs. Ils osaient quelquefois s’attaquer à des navires bien armés, à de véritables vaisseaux de guerre, et il arriva que, par surprise et à force de courage, ils parvinrent à s’en rendre maîtres. Enfin, ils poussèrent l’audace jusqu’à accoster aux rivages d’Europe, portant le désarroi dans les ports et dans les cités, enlevant des hommes, des femmes et des enfants dans les champs et dans les maisons.

Lorsqu’il s’agit de corsaires, l’Histoire est plus que jamais empêchée de se dire impartiale…

L’histoire, en effet, adopte une attitude chauvine résolue et distingue nettement entre deux sortes de corsaires : nos corsaires, et les autres. Les autres, ce sont les ennemis. Les premiers, cela va sans dire, portés au pavois comme parangons de toutes vertus guerrières ; les seconds méritant la plus vive réprobation. Et comme les uns ont toutes les raisons pour eux, toutes les excuses, on n’en saurait trouver aucune pour les autres. Pierre Hubac met en exergue le fait que les pirates et les corsaires, les marins donc, avaient pour une large part une origine européenne. Hommes auxquels leur patrie respective n’offrait que peu ou pas de perspectives d’obtenir liberté ou richesse, ou les deux. Encore moins une vie d’aventures. L’opinion publique française n’est pas trop prévenue, en vérité, contre les Barbaresques. La grande histoire nationale se borne en général à indiquer que la Turquie fut souvent notre amie et notre alliée sur mer, et que la France entretint de tout temps au Maghreb des comptoirs, des représentants, des consuls…

Pierre Hubac (1894-1963), pseudonyme littéraire d’Aimé Sarrus, est né en Provence. Il part en 1911 en Tunisie, alors Protectorat français et participe en 1919 à la création de la Société des Écrivains d’Afrique du Nord. Il publie son premier roman en 1928 et crée les Éditions de la Kahéna en 1929. Également professeur au Lycée Carnot à Tunis, c’est son activité littéraire qui domine ses activités à travers ses romans et ses articles, essentiellement orientés vers l’histoire de l’Afrique du Nord.

Que nous apprend le livre de Pierre Hubac ?

Une Histoire étonnante, passionnante, moins romantique qu’on ne le voudrait, où se croisent les sultans, les raïs, les deys, les beys, Barberousse le richissime corsaire, les amiraux Doria et Duquesne, les rois de France, le Bey d’Alger et son éventail… Nous nous trouvons en présence d’une aventure exceptionnelle, d’un phénomène singulier qui a duré des siècles. Les États les plus forts, les princes les plus orgueilleux et les plus puissants du monde, durent bon gré mal gré s’en accommoder, faute d’avoir pu y mettre un terme. Papes, doges, empereurs, rois, ligues et coalitions, et non seulement Charles-Quint et François Ier, Alexandre VI et la Sérénissime République à son apogée, mais également Louis XIV, et Napoléon, l’Angleterre reine des Indes et maîtresse des océans, et les USA acceptèrent de reconnaître ces aventuriers comme des princes souverains, durent composer avec eux, traiter d’égal à égal ; ils leur offrirent des cadeaux, reçurent avec considération leurs ambassades, les accueillirent avec distinction, subirent leurs remontrances et leur payèrent annuellement un tribut régulier.

Car les Barbaresques, c’est également un mode de gouvernement, n’est-ce pas ?

En effet, certes rude, mais qui organise la vie commerciale en Méditerranée, sur mer et sur terre. Il est étonnant de constater alors que les puissances maritimes d’Europe, tout comme l’empire ottoman, la Tunisie et le Dey d’Alger, participent activement au développement et au maintien de ce système à travers des jeux d’alliances. La lutte de Pouvoir est constante et l’argent gagné ou perdu influe sur la survie et la mort des régimes… jusqu’à ce que le plus faible se fasse chasser durablement de son assise territoriale par un plus fort. Ce dernier impose alors sa propre conception du commerce, du destin des hommes, du développement économique et social… jusqu’à ce qu’il se fasse lui-même chasser.

Les Barbaresques, Pierre Hubac, Éditions Nos chères provinces, collection : Aventures et Aventuriers, 308 pages, 35,00 €

Pour commander ce livre cliquez ici

18:53 Publié dans Livres, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 23 octobre 2024

Budapest, 23 octobre 1956 : début de l'insurrection nationaliste hongroise

10:57 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

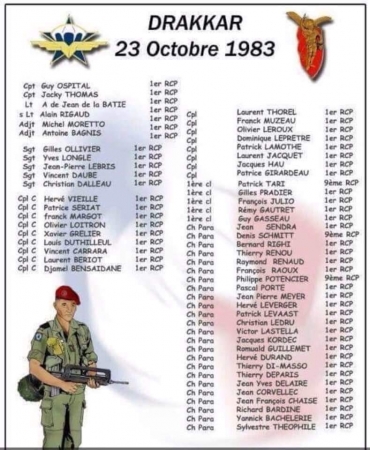

Beyrouth, 23 octobre 1983 : NE JAMAIS OUBLIER !

Il y a 41 ans, Drakkar : le témoignage exceptionnel du père Yannick Lallemand :

Il y a 41 ans, le 23 octobre 1983, avait lieu le terrible attentat du Drakkar au Liban. 58 parachutistes français perdirent la vie. BV a le privilège de publier le témoignage exceptionnel du père Yannick Lallemand, présent sur les lieux lors de cet attentat alors qu'il était aumônier militaire au 1er régiment de chasseurs parachutistes (1er RCP).

Âgé aujourd'hui de 87 ans, le père Lallemand, issu d'une famille de militaires, fut ordonné prêtre en 1963 et devint aumônier militaire en 1970. Il servit dans plusieurs régiments prestigieux, notamment au 2e régiment étranger de parachutistes (2e REP). C'est à ce titre qu'il sauta sur Kolwezi, en 1978, avec l'un de ses frères qui commandait une compagnie. En 1987, il quitta l'armée durant dix ans pour exercer son sacerdoce au Tchad auprès des populations locales, puis revint à l'aumônerie militaire pour servir au sein de la Légion étrangère jusqu'à son départ à la retraite en 2018. Insignes honneurs, il est fait, en 2018, « légionnaire d'honneur » et, en 2023, il porte la main en bois du capitaine Danjou lors de la cérémonie commémorative du combat de Camerone. Enfin, cette année, il a été élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. C'est donc une grande figure de nos armées, et plus particulièrement de la Légion étrangère, qui livre aujourd'hui ses souvenirs, 41 ans après l'attentat de Drakkar.

Émouvant !

A lire ici sur Boulevard Voltaire

À ce propos, lire aussi cliquez ici

10:47 Publié dans Nous avions un camarade..., Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 21 octobre 2024

Quand Scipion de Salm nous parle du général De Gaulle

01:51 Publié dans TV SYNTHESE, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 07 octobre 2024

Court rappel historique au sujet du 7 octobre :

René Moniot Beaumont

Littérateur de la Mer

Aujourd’hui, 7 octobre 2024, c’est le triste anniversaire de l’agression de l’État d’Israël par des barbares qui se prennent pour les héros de leur civilisation du désert. Hier, j’assistais à un messe dans une église traditionnelle, ce qui m’a rappelé les offices de mon enfance. Le prêtre, l’abbé G... évoque dans son sermon remarquable la date du 7 octobre 1571, celle de la Bataille de Lépante.

Je ne suis pas historien de marine, en revanche je connais bien l’existence de l’écrivain Miguel de Cervantes (547-1616) qui participa à cette victoire navale de l’occident chrétien. Voici ce que j’écrivais à son sujet dans l’Histoire de la littérature maritime ( La Découvrante 2008) :

"Cervantès naquit le 9 octobre 1547, d'une famille noble. Plusieurs villes se sont disputé l'honneur de lui avoir donné le jour : Madrid, Séville, Lucena, Tolède, Esquivias, Alcazar de San-Juan et Alcala de Henares. Son acte de baptême fut retrouvé dans cette dernière ville. À vingt-quatre ans, embarqué sur la flotte des Croisés, commandée par don Juan d'Autriche, il participa à la bataille de Lépante le 2 octobre 1571. Blessé dès le commencement du combat, il n'abandonna son poste qu'après la fuite des infidèles. Un coup d'arquebuse, et surtout l'impéritie des chirurgiens lui firent perdre l'usage de sa main gauche. Puis il entra à Tunis et, en vertu d'un congé que lui accorda Don Juan, retourna en Italie, d'où il devait s'embarquer avec son frère Rodrigo pour rentrer en Espagne. Il faisait voile vers sa patrie, lorsque la galère qu'il montait, le Soleil, fut prise, presque en vue de Majorque, par un pirate nommé Dali-Mami."

Pour la petite histoire de la littérature : Le « mutilé de Lépante » mourut à Madrid le 23 avril 1616.

Ce chef-d’œuvre de la littérature médiévale fut publié en deux parties, 1605 et 1615. Heureusement, il lui restait sa main droite ! Pour la petite histoire, nous pouvons noter que Cervantès serait mort le même jour que Shakespeare, si l’on en croit la tradition. En réalité le second est mort douze jours après le célèbre Espagnol, le calendrier de l’Espagne catholique était grégorien, les Anglais n’avaient pas encore réalisé cette modification, n’en déplaise à Victor Hugo qui trouvait formidable que les deux auteurs aient quitté ce monde le même jour.

Là, n’est pas l’objet de cette brève. Cette date du 7 octobre 2023 n’était-elle pas aussi le début d’une revanche historique ?

Je lis pas mal de journaux, mais à ma connaissance, personne n’a fait ce rapprochement, sauf l’abbé G... . Je le remercie, mais j’avoue avoir été un peu vexé de ne pas y avoir pensé depuis cette ignominie de l’année dernière !

21:17 Publié dans RMB, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 21 septembre 2024

Samedi 28 et dimanche 29 septembre, Orange : salon des écrivains combattants et du livre historique

08:04 Publié dans Sortir en ville... ou à la campagne, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 20 septembre 2024

Chypre : cinquante ans de division et d’occupation turque

Synthèse nationale

Il y a aujourd’hui deux mois exactement, les Chypriotes grecs de la partie sud de l’île (60% du territoire, seule reconnue par la communauté internationale et membre de l’Union européenne) commémoraient un triste anniversaire : celui du début de l’invasion de la partie nord - 37% du territoire – par les troupes turques, cinquante ans auparavant, le 20 juillet 1974, à la suite du renversement du président en poste, Monseigneur Makarios, par un coup d’État militaire soutenu, depuis Athènes, par le "régime des colonels".

Depuis, ce « morceau isolé du Taurus surgi de la mer » (Paul Morand) et sa capitale, Nicosie, vivent scindés en deux par la "ligne verte" (180 km de long et 3% du territoire), sous contrôle de l’ONU ; République de Chypre et République turque de Chypre du Nord (RTCN), chrétiens et musulmans se font face…

Si les Chypriotes grecs, à l’image de leur président, Nikos Christodoulides, affirment toujours n’avoir « pas d’autre option » que de « faire tout ce qui est possible pour libérer et réunifier » le territoire, Erdogan, le président de la puissance occupante, par ailleurs membre de l’OTAN et toujours candidate, officiellement, à l’adhésion à l’UE, refuse toute nouvelle discussion portant sur l’avenir de l’île, au motif « qu’une solution fédérale n’est pas possible à Chypre » et qu’il n’y aurait « aucun bénéfice pour personne à poursuivre des négociations ».

On le voit, la" question chypriote" n’est pas près d’être réglée… Une illustration de plus, s'il en était besoin, de l'impuissance européenne. Déjà, en novembre 1998, Amaury Faivre d'Arcier écrivait, dans le Spectacle du Monde : "La candidature européenne (de Chypre) était un moyen de faire pression sur la communauté internationale en vue d'obtenir une résolution de la question chypriote. L'idée étant qu'en "européanisant" le débat ils forceraient l'Europe à imposer une solution. C'était lui supposer une volonté dont elle n'a encore donné aucun exemple". 26 ans plus tard, rien n'a changé...

Un livre publié par Synthèse nationale pour ceux qui désirent en savoir davantage sur cette question : Le septennat des colonels, Jean-Claude Rolinat, Les Cahiers d’histoire du nationalisme n°27, février 2024, 146 pages, 24 euros.

Pour le commander, Cliquez ici

07:00 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 02 septembre 2024

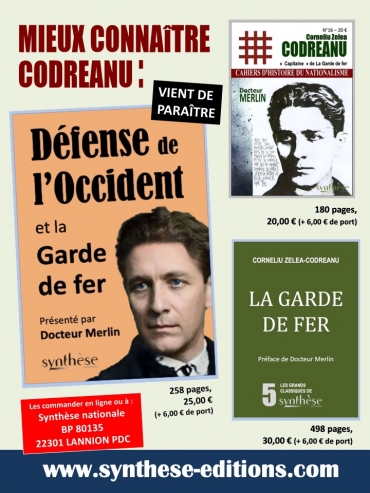

À PROPOS DU LIVRE "DÉFENSE DE L'OCCIDENT ET LA GARDE DE FER" QUI VIENT DE PARAÎTRE : UN GRAND ENTRETIEN AVEC DR MERLIN SUR BREIZH-INFO

Source cliquez ici

Breizh-info.com : Pouvez vous vous présenter aux lecteurs qui ne vous connaîtraient pas ?

Docteur Merlin : Ayant produit une dizaine d’albums de chansons très politiquement incorrectes, j’ai la chance d’être apprécié depuis de nombreuses années dans les milieux dits « identitaires ». Mon engouement pour la Roumanie et son histoire m’ont amené à écrire le Cahier d’Histoire du nationalisme consacré à Cornéliu Zelea Codreanu cliquez ici. Depuis j’ai préfacé la réédition de « Pentru légionar » (titre français : la Garde de fer) le livre de ce leader charismatique assassiné cliquez là.

Breizh-info.com : Pourquoi avez-vous jugé important de rédiger une préface pour ce livre cliquez ici ? Quel est le message principal que vous souhaitez transmettre au lecteur ?

Docteur Merlin : S’agissant de ce nouvel ouvrage consacré au mouvement légionnaire roumain, c’est un peu par hasard que je suis tombé sur un exemplaire de « Défense de l’Occident » dont l’un des articles abordait ce sujet. J’ai eu l’idée de consulter la collection complète de cette revue qu’a aimablement mis à ma disposition Me Junod, l’infatigable président des « Amis de Robert Brasillach » et du souvenir de Maurice Bardèche (le créateur de cette revue mythique). Bien m’en a pris puisque j’ai découvert une quinzaine d’articles concernant le mouvement nationaliste roumain ou écrits par les survivants, exilés pour la plupart en Espagne et luttant contre le communisme.

Outre un gros travail de saisie, il restait à présenter ces textes et leurs auteurs. Ces écrits n’avaient jamais été réunis dans un même volume et leur intérêt historique, tout comme leur actualité inédite en font un ouvrage digne de figurer dans toute bonne bibliothèque.

Breizh-info.com : Pouvez vous nous explique plus en détail le contexte politique et social de la Roumanie dans les années 1920 et 1930 ? Comment cette situation a-t-elle influencé l’émergence de la Garde de Fer et de Cornéliu Zelea Codreanu ?

Docteur Merlin : Pour faire simple, le mouvement de Codreanu a pour origine la révolte des étudiants roumains « de souche » face à une oligarchie corrompue, une mainmise hébraïque sur l’économie et la presse et l’accès aux études supérieures et une répression farouche du pouvoir. Mais aussi face à la menace communiste. Il n’est pas inutile de rappeler les exactions des « soviets » de militaires russes en Bessarabie (l’actuelle République moldave) pendant la révolution de 1917, ainsi que la dictature sanglante de Béla Kun dans la Hongrie voisine, matée par les troupes roumaines. Plus tard, les famines de l’Ukraine toute proche ne feront qu’exacerber l’opposition absolue à la terreur rouge. Si vous ajoutez une imprégnation majeure de la religiosité, vous détenez le cocktail détonnant qui a vu éclore la « Légion de l’Archange Saint Michel ».

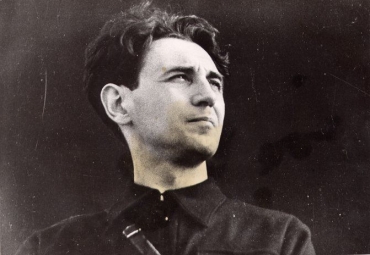

Breizh-info.com : Comment décririez-vous Cornéliu Zelea Codréanu en tant que leader et idéologue ? Qu’est-ce qui, selon vous, a fait de lui une figure emblématique pour certains, et controversée pour d’autres ?

Docteur Merlin : Vous dire que regarder sa photo répond à la question serait un peu rapide, mais il y a de ça ! Codréanu, (que ses fidèles appelaient le « Capitaine » en référence aux « Haïdouks », ces rebelles issus du peuple qui combattaient l’envahisseur Turc ou ses affidés.) réunissait les qualités d’un activiste révolutionnaire, d’un chef charismatique, d’un organisateur hors pair et d’un chrétien mystique. Il a su attirer à lui des masses imposantes de Roumains, paysans et étudiants, mais aussi un grand nombre d’intellectuels (les frères Blaga, Mircea Eliade, Emil Cioran, Nae Ionescu etc.). Il n’a guère été contesté que par une bourgeoisie gangrénée accrochée à ses privilèges et un pouvoir devenu, au fil des ans, dictatorial et sanguinaire, à tel point que le Roi Carol II, d’une jalousie maladive à son égard et influencé par sa maîtresse juive et son entourage (la « Camarilla ») finit par ordonner son assassinat.

Breizh-info.com : Quelle était la stratégie de Codréanu pour atteindre ses objectifs ? En quoi ses idées différaient-elles de celles des autres mouvements nationalistes de l’époque ?

Docteur Merlin : C.Z.C. n’avait qu’un objectif : créer l’homme nouveau, fait de droiture, de sacrifice (de sa vie si besoin) et d’empathie pour son peuple et sa terre et son histoire. C’est cet homme nouveau qui, seul, pourrait transformer la Roumanie et balayer toutes les scories antinationales. C’est par l’exemple, le travail, la prière, la propagande de tous les jours de tous les Légionnaires qu’en quelques années, des centaines de milliers d’âmes ont rejoint cette espérance. Codréanu avait coutume de répondre à cette question en disant que l’Allemagne appuyait sa révolution sur la Race, L’Italie sur l’État et qu’il comptait s’appuyer sur l’âme du peuple.

Breizh-info.com : Pourquoi considérez-vous ce livre comme un document historique indispensable pour comprendre cette période ? Quelles sont les leçons que les lecteurs modernes peuvent en tirer ?

Docteur Merlin : N’exagérons rien, ce livre a pour ambition de mettre à la disposition du lecteur des textes épars qu’il était difficile de consulter jusque-là. C’est un complément utile aux textes, assez rares, consacrés à la Garde de fer d’autant qu’il met en lumière la résistance idéologique anticommunistes des exilés.

Breizh-info.com : Le livre met en avant un nationalisme fortement lié à la Chrétienté. Comment ce lien a-t-il influencé le mouvement et son idéologie ?

Docteur Merlin : La longue histoire de la Roumanie est une suite d’occupations, Romaine, ottomane, Austro-Hongroise, Russe. Le Royaume de Roumanie n’a qu’une cinquantaine d’années d’existence quand éclate la première guerre mondiale. De la fin des combats, naît la « Grande Roumanie » réunissant enfin toutes les terres roumaines, unies dans l’orthodoxie de l’Église Roumaine. C’est la foi profonde du paysan roumain et l’intangibilité des ses rites (parfois hérités d’un passé lointain et juste tolérés par l’épiscopat) qui sont l’Âme du pays. C’est sans doute la raison pour laquelle Codréanu est apparu au peuple comme un envoyé du Ciel, et qu’il a mis son mouvement sous la protection de l’Archange Saint Michel. C’est aussi pourquoi de nombreux prêtres ont participé à cette « croisade », parfois au péril de leurs vies. Il est d’ailleurs significatif que l’Église Orthodoxe Roumaine (Autocéphale) qui vient de sanctifier 3 prêtres martyrs du communisme dont 2 avaient été Légionnaires, a fermement « renvoyé dans leur but » la fondation Elie Wiesel (l’équivalant roumain de la LICRA) et ses prétentions de gendarme de la mémoire.

Breizh-info.com : Pensez-vous que les idées de Codréanu et de la Garde de fer aient une résonnance aujourd’hui ? Si oui, dans quel contexte.

Docteur Merlin : Codréanu était sans doute idéaliste, mystique et charismatique, mais c’était aussi un pragmatique. Il affirmait qu’il fallait d’abord avoir des « hommes » avant d’avoir un « programme ». C’est pourquoi l’épopée tragique du mouvement légionnaire peut résonner au plus profond de chacun d’entre nous, bien au-delà des querelles politiciennes. Droiture morale, agir au lieu de parler, exemplarité, sens du devoir et du sacrifice…

Que de leçons à retenir !

Propos recueillis par YV

Consultez notre site librairie cliquez là

11:11 Publié dans Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme, Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 28 août 2024

Il y a 83 ans, la mort sacrificielle d’Honoré d’Estienne d’Orves

Didier Lecerf

Le 29 août 1941, le capitaine de frégate Honoré d’Estienne d’Orves, 40 ans, père de cinq enfants, était fusillé au Mont-Valérien, avec deux autres membres du réseau Nemrod, Maurice Barlier et Jan Doornik. Ses deux compagnons et lui-même tombèrent sans haine, en pardonnant à leurs bourreaux.

Issu d’une famille profondément catholique, de sensibilité royaliste légitimiste, acquise aux idées, aux actions du catholicisme social ; descendant des généraux vendéens d’Autichamp et Suzannet qui combattirent jusqu’au bout pour "Dieu et le Roi" ; filleul du commandant Driant, le gendre du général Boulanger et héros du bois des Caures en février 1916, Honoré d’Estienne d’Orves peut être rattaché à la droite nationale, monarchiste, catholique et sociale.

Dans le chaos de 1940, à l’heure où, comme l’a souligné Pierre Nora, « l’occupation (força) les hommes à choisir explicitement leur allégeance », cet officier de la Royale, comme beaucoup de ses camarades, fit son choix. Les valeurs transmises par les siens, sa foi chrétienne, sa conception de l’honneur, son amour de la patrie l’amenèrent, malgré la sanglante attaque britannique contre Mers-el-Kébir, à opter pour la poursuite de la lutte sous les couleurs françaises au côté des Anglais, dans les rangs gaullistes. Pour « la libération intégrale » du pays et le maintien de « l’intégralité de l’Empire français ».

Pour autant, il ne retira pas son respect au Maréchal Pétain et ne voua pas aux gémonies ceux qui, au même moment, firent un autre choix que le sien (parmi lesquels plusieurs de ses amis, dont Paul Fontaine, directeur du cabinet de l’amiral Darlan ou Bertrand de Saussine du Pont de Gault, mort en novembre 1940 à bord de son sous-marin, au large du Gabon, après avoir tenté de couler un aviso anglais )…

Complexité et ambiguïtés de l’époque…

« Que personne ne songe à me venger. Je ne désire que la paix dans la grandeur retrouvée de la France. Dites bien à tous que je meurs pour elle, pour sa liberté entière, et que j’espère que mon sacrifice lui servira. »

Honoré d’Estienne d’Orves, 28 août 1941.

Pour commander le Cahier d'Histoire du nationalisme (n°18) consacré à Honoré d'Estienne d'Orves cliquez ici

20:53 Publié dans Didier Lecerf, Les Cahiers d'Histoire du Nationalisme, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 15 août 2024

Le nouveau numéro de la "Revue d'Histoire européenne" est paru...

Un dossier intéressant sur 'l'extrême droite".

En vente dans les maisons de la presse

ou en ligne cliquez ici

09:57 Publié dans Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 14 août 2024

Sortie du nouveau livre de Docteur Merlin : "Défense de l'Occident et la Garde de fer"

À quoi bon rééditer ces articles publiés dans la revue Défense de l’Occident, créée par Maurice Bardèche en 1952, dont les plus anciens nous reportent 60 ans en arrière.

11:18 Publié dans Livres, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 03 août 2024

Mort de Fouad Choukr, cerveau des attentats du Drakkar

Arnaud Florac Boulevard Voltaire cliquez ici

Fouad Choukr, numéro trois du Hezbollah libanais, a été assassiné, ce 31 juillet, par une frappe israélienne en plein cœur de Beyrouth. Israël est habitué aux incursions en territoire libanais et ne se soucie guère des victimes collatérales pour atteindre ses objectifs. Cette frappe, qui viole la souveraineté de l'espace aérien libanais, est donc scandaleuse d'un point de vue légal mais n'est pas une surprise. Si l'on ajoute à cela l'assassinat d’Ismail Haniyeh, chef du Hamas, sur le territoire iranien alors qu'il assistait à l'investiture du nouveau président, on peut se dire que la semaine est plutôt faste pour le Mossad, qui rattrape, bien tard toutefois, son incurie dans l'anticipation manquée des attentats du 7 octobre 2023.

Une résonance toute particulière pour les Français

Pour nous, Français, la mort de Choukr a une résonance particulière. Cet homme était le cerveau des attentats du Drakkar qui, en octobre 1983, tuèrent cinquante-huit parachutistes français, un terrible bilan heureusement jamais égalé depuis. Ce carnage fut un traumatisme dans une armée largement appuyée sur le service militaire. Le chant Nos anciens du Liban leur rendit hommage, ainsi que la chanson de Jean-Pax Méfret Le béret amarante. La France de Mitterrand découvrit soudain que la guerre faisait des morts et que les troupes d'élite étaient une caste bien particulière, celle des sacrifiés d'avance, des hommes qui se font gloire d'avoir offert leur vie en gage à l'avance et une fois pour toutes. La gauche avait dû renoncer à proposer la dissolution de la Légion après le triomphe de Kolwezi : avec le Drakkar, elle se décida à des représailles de barbouzes. Deux opérations de rétorsion échouèrent : l'une, menée par le service Action de la DGSE, à cause d'un problème technique ; l'autre (une frappe aérienne) parce qu'un diplomate français pacifiste avait prévenu l'adversaire. Les années passèrent. Les coupables passèrent entre les gouttes.

Tragique, selon Mélenchon

Sans qu'il soit évidemment question d'une vengeance aveugle, convenons du fait que la mort de Fouad Choukr n'est pas à proprement parler une nouvelle tragique, vue de Paris et pour qui connaît un peu l'Histoire récente. Pourtant, ça ne semble pas être l'avis de Jean-Luc Mélenchon, l'homme qui ne déçoit jamais, l’immuable boussole qui indique le sud. Le Che du 93, le Robespierre de salle des profs, s'est même fendu d'un tweet : « Frapper la capitale du Liban est une agression intolérable. Netanyahou propage la guerre, le meurtre, et les généralise comme s'il était au-dessus de toutes les lois et conventions internationales. Les puissances dont les USA et la France qui laissent faire permettent une escalade qui sera vite hors de contrôle ! »

Oui, on l'a dit, Israël ne respecte rien ni personne. Oui, les Occidentaux laissent faire. Mais en la circonstance, l'avocat Gilles-William Goldnadel le rappelle d'ailleurs très bien, la mort de Choukr n'est pas une mauvaise nouvelle pour nous. C'est même tout le contraire.

Il reste maintenant à savoir ce que l'Iran va faire. La théocratie chiite est à la fois le commanditaire du Hezbollah, dont elle a développé l'emprise au Sud Liban sur le modèle pasdar (écoles, aide humanitaire, business, etc.), et le pays sur le sol duquel Haniyeh, chef du Hamas, est mort. Si l'on en croit ses dernières réactions aux attaques d'Israël contre ses intérêts, « y aura rien », comme disent les jeunes. L’Iran a beaucoup à perdre et n'utilisera probablement pas - en tout cas, espérons-le - des armes nucléaires qu'il n'est d'ailleurs pas censé posséder. Il peut, en revanche, être intéressant de guetter les réactions de la Turquie et du Qatar, deux pays qui avaient offert leur asile à Haniyeh. La mémoire de Choukr, elle, est déjà perdue.

Mais aujourd'hui, là-haut, 58 âmes de guerriers français ont vu leur mort réparée, quarante et un ans plus tard. Ça ennuie peut-être Mélenchon, mais ce n'est pas rien.

17:50 Publié dans Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 27 juillet 2024

LA FRANCE, LA VRAIE, L'ÉTERNELLE... pas celle de Macron et d'Aya Nakamura

10:24 Publié dans Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 25 juillet 2024

En mémoire de Christian Brosio, récemment décédé

En septembre 2021, nous avons publié le premier volume de la collection "Les Grands classiques de Synthèse nationale". Il s'agissait de la fameuse "Histoire de France" de Jacques Bainville si souvent évoquée alors en référence par Eric Zemmour.

À cette occasion, Patrick Parment, directeur de la collection, avait demandé à Christian Brosio, qui nous a hélas quitté il y a quelques semaines cliquez ici, de préfacer cette édition.

En mémoire de Christian, voici le texte de cette préface :

En 1925, le journal L’Éclair (de Montpellier) s’enquérait auprès de cent cinquante écrivains : « Quels livres recommanderiez-vous pour porter le renom de la France à travers le monde ? » L’Histoire de France de Jacques Bainville, publiée un an auparavant par Arthème Fayard, arrivait largement en tête des réponses. Déjà célèbre pour ses limpides et incisives chroniques de politique étrangère de L’Action française et ses prophétiques Conséquences politiques de la paix (1920) - où, analysant avec une minutie d’entomologiste les traités qui ont redessiné la carte de l’Europe au lendemain de la grande boucherie de 1914-1918, il décrivait, quasiment vingt ans à l’avance, la plupart des étapes du processus qui conduirait à une nouvelle déflagration -, Bainville vit, alors, grandir encore sa renommée. Touchant à la fois l’élite et un vaste public, cet ouvrage fut, d’emblée, un best-seller avec 70 000 exemplaires vendus la première année. Il devint rapidement un classique de la littérature historique, totalisant 500 000 exemplaires au fil des rééditions. Payant à titre posthume, après 1945, le crime d’avoir été Cassandre vingt-cinq ans plus tôt, c’est à son Histoire de France que, grâce à Guy Schoeller qui l’inscrivit au catalogue du Livre de poche, Bainville dut de ne pas tomber dans un oubli que les méchants petits esprits du moment eussent aimé total et définitif.

À demi occulté, tout de même, pendant plus de quatre décennies, son nom a resurgi au début des années 1990, à la faveur de la réunification de l’Allemagne, de l’effondrement de l’URSS et du détachement de ses satellites, de l’éclatement de la Yougoslavie et des nouvelles guerres des Balkans. Ayant rendu leurs lettres de noblesse à l’histoire des relations internationales et à la géopolitique, la fin de la guerre froide a, du même coup, remis sous le projecteur l’auteur des Conséquences politiques de la paix. Depuis lors, les ouvrages à son sujet se sont succédé, tandis que lui-même était republié. Une redécouverte à laquelle la présente réédition contribue, à son tour, avec bonheur.

Par sa clarté, son sens de la synthèse, son caractère pédagogique, l’Histoire de France de Bainville demeure un modèle. Certes, elle souffre d’un parti pris anti-germanique qui la fait parfois verser dans l’anachronisme. On peut regretter aussi, à bon droit, un prisme quasi exclusivement politique négligeant les grands mouvements économiques et sociaux. Mais ce défaut n’en est pas un eu égard à l’objectif de ce livre : montrer que la France est, avant tout, le résultat d’une longue et patiente construction politique, œuvre d’intelligence et de volonté rendue possible par la continuité de l’État royal. Une construction fragile, toutefois, toujours menacée par diverses forces centrifuges. Telle est la grande leçon de cette Histoire de France. Elle est magistrale. Il en est d’autres. Notamment la rupture introduite par la Révolution française et son héritier Napoléon dans l’équilibre européen par la fièvre nationalitaire qu’ils y inoculèrent. La démonstration n’a pas pris une ride. Elle est toujours à méditer.

Bonne lecture !

En savoir plus cliquez là

11:17 Publié dans Livres, Nous avions un camarade..., Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 18 juillet 2024

18 juillet 1936 : il y a 88 ans, l’assassinat de Calvo Sotelo déclenchait la Grande croisade de Libération nationale espagnole

Michel Festivi

Il y a 88 ans, l’assassinat de Calvo Sotelo déclenchait la reprise des combats de la guerre civile espagnole, et que penser, en miroir, de la situation française actuelle :

La violence politique des gauches, joua en Espagne, un rôle majeur dans l’effondrement de la IIème république et dans le déclenchement de la Guerre civile. Contrairement à ce qu’ont écrit la plupart des historiens, cette conflagration fratricide, ne commença pas le 18 juillet 1936, elle reprit à cette date, ce qui est tout à fait différent. Quand les gauches révolutionnaires espagnoles, du PSOE, au PCE en passant par toutes les nuances trotskistes ou antistaliniennes, furent battues à plate couture aux élections législatives de novembre 1933, elles refusèrent le résultat des urnes - toute comparaison avec la situation politique actuelle française ne serait que fortuite, selon la formule consacrée.

Après une année de préparation, de planques d’armes dans tout le pays, et de pactes, elles passèrent à l’action, aidées par les anarchistes, début octobre 1934, prenant comme prétexte, le fait qu’Alcala Zamora, le Président de la république, avait osé faire entrer au gouvernement, trois membres de la CEDA, un regroupement des droites, CEDA qui était aux Cortès, le premier parti d’Espagne. En Catalogne, à Madrid, dans plusieurs grandes villes, des échauffourées armées eurent lieu. Le Gouvernement, présidé par un centriste du Parti républicain radical, Alejandro Lerroux, réussit à enrayer cette insurrection qui fit de nombreuses victimes. Mais dans les Asturies, où les révolutionnaires étaient les plus nombreux et les plus déterminés, grâce surtout à des bataillons de mineurs, solidement armés et pourvu de dynamite, les combats durèrent quinze jours et firent des milliers de morts et de blessés, notamment des prêtres, des commerçants, « des bourgeois », considérés comme des ennemis de classe. Luis Pio Moa a pu écrire qu’il s’agissait de la première bataille de la Guerre civile. Cette révolution militaire des gauches fut mâtée par l’armée, appelée à la rescousse par le gouvernement légal et légitime de l’Espagne, brillamment commandée par un certain Francisco Franco qui montra à cette occasion toutes ses qualités, calme, détermination et sang-froid.

Un des leaders des gauches, Belarmino Tomas qui s’était déclaré être à la tête « d’une armée rouge », appela alors « à une suspension des combats », le vocable suspension exprime parfaitement la situation d’alors. A la suite de diverses péripéties très complexes que j’ai exposées notamment dans deux de mes livres, Les trahisons des gauches espagnoles, publié en 2021, puis dans L’Espagne ensanglantée, publié en 2022, le Président de la République décida, illégalement, la dissolution des Cortès, pour finalement, donner les pleins pouvoirs aux gauches, après des élections truquées, - là aussi toute comparaison avec la situation actuelle française ne serait que fortuite -. Luis Pio Moa a pu indiquer que la révolte armée d’octobre 1934 avait blessé la république et que les fraudes électorales de février 1936, amenant le sinistre Front populaire, avaient achevé la République. S’en suivit une période allant de février à juillet 1936 d’anarchies généralisées, de violences institutionalisées. Ces élections frauduleuses ont notamment fait l’objet d’un ouvrage non traduit en français, 1936, Fraude y violencia en las elecciones del frente popular, publié en 2017 sous la houlette de deux historiens, Manuel Alvares Tardio et Roberto Villa Garcia.

C’est alors, qu’aux Cortès, un homme se leva et courageusement dénonça les exactions, les violences, les incendies, les meurtres, c’était Calvo Sotelo, député de la CEDA. Ce surdoué de la politique, ministre des finances très jeune, sous le Régime de Primo de Rivera qui transforma magistralement l’Espagne (1923/1930), juriste, économiste, professeur d’université, eut l’énergie et la vaillance de mettre les gauches au-devant leurs désastres politiques et économiques. Il fut en pleine assemblée, menacé de mort, par des députés et des ministres. On refusa d’inscrire les menaces au bulletin officiel du parlement, déjà la dictature des gauches arrivait. Des socialistes espagnols jouèrent un rôle mortifère dans la préparation de son assassinat, comme Indalecio Prieto, où la future communiste, Margarita Nelken. Un député socialiste déclara «la violence peut parfois être légitime, ... même un attentat qui vous coûterait la vie. » N’avons-nous pas entendu des propos similaires de la part de certains Lfistes, ou de gauchistes lors de la tentative d’assassinat de Donald Trump par exemple. Un député communiste avait aussi lancé en plein Cortès, à l’attention de José Maria Gil Roblès, le leader de la CEDA « Je peux assurer que si la justice du peuple est rendue, il mourra avec ses chaussures au pied ».

Le 13 juillet 1936, vers 2H du matin, deux commandos socialistes, pour la plupart en uniformes, sortirent de la caserne Madrilène Pontejos, et se dirigèrent vers les domiciles de Gil Roblès et de Calvo Sotelo. Gil Roblès avait eu l’opportunité de quitter provisoirement son appartement et se trouvait à Biarritz, il échappa ainsi à la balle dans la nuque. Le malheureux Calvo Sotelo, n’avait pas fait ce choix, et les tueurs se rendirent rue Vélasquez, où il vivait en compagnie de son épouse et de ses quatre enfants. Il fut extirpé de chez lui, encore en pyjama, les fils du téléphone furent arrachés. On le mena, dans un véhicule officiel de l’état, et on l’assassinat d’une balle dans la tête. On jeta son cadavre au cimetière de l’Est, sans même prendre la peine de cacher son corps. Malgré la censure gouvernementale, une foule énorme suivra le cortège funèbre, le 14 juillet 1936. Dès l’après-midi du 17 juillet au Maroc espagnol, puis le lendemain dans toute la péninsule, des militaires écœurés de voir leur Patrie sombrer, et suivis par une grande partie de la population, vont tenter de chasser « ces cancrelats sans foi ni loi », comme les qualifiera un ardent républicain, devenu le soutien du mouvement national. Le 25 juillet 1936, des miliciens du front populaire, lourdement armés, se rendirent au Palais de justice de Madrid, et se firent remettre par le Juge d’instruction chargé de l’enquête sur cet assassinat, l’entier dossier que l’on ne revit jamais.

Car pour les gauches, et c’est une constante de l’Histoire : « les élections ne sont qu’une étape dans la conquête du pouvoir... si la droite gagne, nous devons aller à la guerre civile », comme l’affirma à Alicante, le chef socialiste Largo Caballero, le 25 janvier 1936. N’est-ce pas là finalement, ce que nous assènent aussi, nos révolutionnaires mélenchonistes de chez nous, appelant systématiquement aux troubles dans les rues et à un troisième tour social et insurrectionnel, en cas de non application de leur programme ? Comme vient de le souligner Stéphane Courtois, dans le Figaro du 18 juillet « Quand la Chine, la Russie, la Corée du Nord, le Vietnam et Cuba auront renoncé à l’idéologie marxiste-léniniste, la France restera le dernier pays communiste de la planète. Il y a chez nous une formidable continuité historique. La Révolution française et surtout sa phase la plus radicale (1792-1794) sont notre modèle initial, la gauche se perçoit dans le sens de l’histoire », car comme le soutien JL Mélenchon « il faut tout conflictualiser ». Oui, vraiment, la situation espagnole des années 1930 et de la France en ces semaines ou tout peut basculer, ont des points communs, des constantes, au-delà des pays et des histoires particulières. Finalement, les récents faits politiques français démontrent, que l’Histoire sanglante du Parti communiste « français », que je viens de décrire dans mon dernier livre, la désinformation autour du Parti communiste « français », est plus actuelle que jamais. Stéphane Courtois souligne que « le culte du chef est inhérent au fonctionnement communiste...il y a toujours eu une tentation totalitaire à gauche. »

Le grand historien, très républicain et libéral espagnol, ancien ministre et ancien diplomate, Salvador de Madariaga, aura cette sentence, en exil après la guerre civile : « avec la rébellion de 1934, la gauche espagnole avait perdu jusqu’à l’ombre de son autorité morale pour condamner la rébellion de 1936 », en écho, le très à gauche Manuel Azaña, aujourd’hui auréolé dans toute l’Espagne, avait écrit le 17 avril 1934, dans le journal El Sol « Au-dessus de la constitution, se trouve la République, et plus haut encore la Révolution », c’est finalement toute l’histoire et l’actualité des gauches en France aussi.

18:42 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 25 juin 2024

La Chapelle Bassemer camp 2024 : du 22 juillet au 15 août

19:53 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 18 juin 2024

Qu’est-ce que le fascisme ? Petit rappel aux ignorants qui n’ont que ce mot à la bouche

Yann Vallerie Breizh Info cliquez là

Le terme “fascisme” est aujourd’hui couramment utilisé dans les débats politiques contemporains, souvent pour désigner des adversaires politiques. Cependant, comprendre ce qu’est réellement le fascisme nécessite une exploration historique et conceptuelle de ce mouvement politique.

Le fascisme est un mouvement politique complexe et souvent mal compris. Il est essentiel de comprendre ses origines, ses doctrines et ses pratiques pour évaluer son utilisation contemporaine. Cet article explore les caractéristiques historiques du fascisme et les réflexions de Pierre Milza, un éminent historien, sur ce phénomène.

Le terme “fascisme” trouve son origine dans l’italien “fascio”, signifiant “ligue” ou “union”. Historiquement, il fait référence aux faisceaux de verges entourant une hache, symbole de l’autorité dans la Rome antique. Cette symbolique a été initialement utilisée pour désigner les “faisceaux siciliens des travailleurs”, un mouvement paysan et protestataire en Sicile de 1889 à 1894.

Naissance d’une Idéologie

La connotation du terme a évolué vers un contexte plus belliciste en 1914, lorsque des représentants du syndicalisme révolutionnaire italien ont lancé l’appel du “faisceau d’action révolutionnaire” pour soutenir l’entrée en guerre de l’Italie contre les Empires centraux. Benito Mussolini, alors journaliste et militant du Parti socialiste italien, a soutenu cette initiative, ce qui a conduit à son expulsion du parti en novembre 1914.

En décembre 1914, Mussolini participe à la création du “faisceau d’action révolutionnaire interventionniste”, une organisation qui abandonne l’internationalisme pacifiste tout en conservant des éléments socialistes. Avec la fondation des “faisceaux italiens de combat” après la Première Guerre mondiale, son idéologie prend une forme définitive, alliant nationalisme et révolution, donnant naissance au fascisme tel qu’on le connaît.

En France, dès les années 1920, le terme “fascisme” a pris une connotation diffamatoire, utilisé par le Parti communiste français pour désigner ses adversaires politiques.

Développement Historique

Le fascisme, selon l’historien Emilio Gentile, trouve ses racines dans les idéaux révolutionnaires du XIXe siècle et bascule vers le nationalisme après le Congrès de Vienne de 1814. Ce mouvement s’inspire de figures révolutionnaires comme Giuseppe Mazzini et est fortement influencé par des penseurs comme Georges Sorel, qui prône une synthèse entre nationalisme et socialisme. L’impact de Nietzsche et du darwinisme social se fait également sentir, glorifiant la force et la régénération par la violence.

Le fascisme ne repose pas sur un texte unique, mais sur une série de lois adoptées entre 1925 et 1926, appelées les “lois fascistissimes”. Ces lois ont établi un État autoritaire sous Mussolini, centralisant le pouvoir et limitant les libertés individuelles. La doctrine fasciste est résumée par le slogan : “Tout dans l’État, rien hors de l’État, rien contre l’État”.

00:07 Publié dans Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 06 juin 2024

Le monde est divisé en deux : d’un côté les Anglo-saxons et de l’autre les êtres humains !

Claude Janvier

Ainsi s’exprimait mon ami Adnan Azzam, écrivain syrien, à Damas l’année dernière, alors que nous cheminions ensemble dans l’entrelac des ruelles de la vieille ville, jouxtant la magnifique mosquée des Omeyyades. Nous évoquions la situation catastrophique que subit le peuple syrien depuis, hélas, plus de 12 ans.

Nous faisions le point sur le génocide orchestré sur le monde entier par les Anglo-saxons depuis la création de leur empire à l’idéologie mortifère, ayant pour seul but, le pillage de toutes les richesses de la planète au détriment des peuples. Au sommet, la famille royale britannique, la City de Londres, Wall Street, le complexe militaro industriel des Etats-Unis et de leurs alliés, la haute finance internationale et les services secrets tels que la CIA, le MI 6, etc.

L’épouvantable curriculum vitae des Anglo-saxon prouve la folie meurtrière de leurs dirigeants depuis bien trop longtemps.

Voici une liste non-exhaustive de leurs génocides :

- 1492 à nos jours. Le génocide des Amérindiens est estimé entre 80 et 100 millions de victimes. Certes, ce massacre n’est pas imputable qu’aux Anglo-saxons, mais ils y ont largement participé. La création des Etats-Unis s’est faite dans un bain de sang. (1) et (2)

- 1747-1947. Le colonialisme britannique a causé au moins 100 millions de morts en Inde en une quarantaine d’années, selon une étude universitaire. Et pendant près de 200 ans de colonialisme, l’Empire britannique a volé au moins 45 000 milliards de dollars de richesses à l’Inde. (3) et (4)

- 1839-1842. Les guerres de l’opium. L’introduction forcée de l’opium dans l’empire chinois par les Anglais, outre la corruption, le banditisme et la prostitution, a tué entre 120 et 150 millions de personnes. Sans compter les ravages de l’opium ensuite à travers le monde occidental. (5) et (6)

- 1840-1891. Nouvelle Zélande. 40% de la population maori fut tuée. Entre ces années-là, la population Maori passera de 80 000 à 42 000 personnes. La population néo-zélandaise comprend aujourd’hui quatre-vingt-dix pour cent d’habitants d’origine européenne, anglo-saxonne pour environ dix pour cent de Maoris. Le pourcentage de Maoris décroît sans cesse, en partie du fait du manque de moyens, d’une santé déficiente, de la misère et du chômage des populations.

- 1945, Japon. Deux bombes atomiques inutiles. Les livres d’histoires ne vous l’enseignent pas. En effet, au moment où le président Truman prévoit d’utiliser la bombe atomique contre le Japon, celui-ci pense à arrêter le combat. En effet, l’armée américaine réussit à déchiffrer le 31 juillet un télégramme codé du ministère des Affaires étrangères japonais du 26 juillet qui assurait que « Tokyo étudie l’ultimatum allié », à savoir que le Japon était prêt à déposer les armes. Mais les Américains avaient décidé de déclencher le feu nucléaire. Résultats : les estimations d'après-guerre sur les pertes japonaises vont de 66 000 à 80 000 morts et de 69 000 à 151 000 blessés. Des dizaines de milliers d'autres moururent des suites des radiations et de leurs blessures. On estime que 140 000 personnes sont mortes du fait de la bombe atomique à la fin de l'année 1945. Les estimations les plus élevées avancent le nombre de 230 000 morts. Sur les survivants, 171 000 devinrent des sans-abris. (7)

- 1945-1975. Guerres au Vietnam. Du côté américain, on dénombre près de 60 000 morts et 350 000 blessés et mutilés. Du côté sud-vietnamien, près de 700 000 morts, dont 430 000 civils, ajoutés aux 1,8 million de blessés et mutilés. Du côté nord-vietnamien, près de 1 million de soldats sont tués, avec plus de 900 000 blessés et mutilés. Entre Indochine et Vietnam inclus, ce sont près de 4 millions de civils qui ont perdu la vie, sans compter les guérillas qui ont suivi. (8)

- 1950-1953. Guerre de Corée. Ce conflit sera très meurtrier. Entre deux à trois millions de victimes avec la menace d'un bombardement nucléaire. (9)

- 11 septembre 2001. Depuis cette date, les guerres continuelles « made in US », ont tuées 4,5 millions de personnes civiles. Toujours pour la « bonne cause ». De l’Afghanistan en passant par l’Irak, la Libye, la Somalie, la Syrie et des parties du Pakistan touchées par les retombées de la guerre en Afghanistan, la boucherie s’est accélérée. De plus, les décès de soldats et d’entrepreneurs américains, notamment les décès ultérieurs dus à des cancers, des suicides et d’autres conséquences des guerres, ne sont pas pris en compte. (10)

- 5 mai 2022. Ukraine. D’après « Ukrainska Pravda », « La possibilité de pourparlers entre Zelensky et Poutine s'est arrêtée après la visite de Johnson, selon des sources de l'UP » - jeudi 5 mai 2022, 13 h 32 « (…) La position de Johnson était que l’Occident collectif, qui avait suggéré en février à Zelensky de se rendre et de fuir, estimait désormais que Poutine n’était pas vraiment aussi puissant qu’il l’avait imaginé auparavant, et qu’il y avait là une opportunité de « faire pression sur lui (…) ».

En additionnant, et en laissant de la marge, le total des victimes se situe entre 350 et 400 millions de personnes. Vertigineuse boucherie !

L’impérialisme anglo-américain est la force la plus violente et la plus sanglante de la planète, et le danger est que, si la guerre par procuration contre la Russie devient un conflit plus généralisé, impliquant des armes nucléaires, le nombre de morts risquerait de dépasser ce bilan horrible.

Le complexe politico-médiatique des pays de l’UE est devenu un grand spécialiste de l’indignation à géométrie variable. Les débats n’existent plus. Seuls les militants de la guerre et de la propagande s’expriment. C’est fade, agressif, inconsistant, sans raisonnement et trop souvent, d’une indigence intellectuelle rare. Mais cela tourne en boucle dans les médias à la manière d’un rouleau compresseur perpétuel. C’est de cette façon qu’ils ont réussi à nous propulser à la tête de l’Etat, et pour notre plus grand malheur, le fossoyeur de la République et le chef de guerre de l’Europe : Emmanuel Macron.

À vous de décider si vous devez continuer à soutenir l’insoutenable. A vous de décider si vous souhaitez que notre société s’élève ou s’abîme dans les tréfonds de l’enfer. Le temps presse.

Notes :

(1) cliquez ici. (2) cliquez ici (3) cliquez ici (4) cliquez ici (5) cliques ici (6) cliquez ici (7) cliquez ici (8) cliquez ici (9) cliquez ici (10) cliquez là

Claude Janvier. Écrivain, essayiste. Co-auteur et auteur de quelques ouvrages, dont la sortie récente, co-écrit avec François Lagarde de : « L’Etat Profond Français. Qui, comment, pourquoi ? » KA Éditions cliquez ici

01:36 Publié dans Claude Janvier, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 21 mai 2024

Parution chez Dualpha du nouveau livre de notre Ami Michel Festivi : La désinformation autour du Parti communiste "français"

Heureuse initiative des Editions Dualpha dirigées par Philippe Randa : la reprise de l'excellente collection "La désinformation autour de..." lancée il y a quelques années par l'Atelier Fol'fer.

Un nouveau titre passionnant vient donc de sortir : La désinformation autour du Parti communiste "français" que nous devons à Michel Festivi, bien connu des lecteurs de Synthèse nationale.

Voici la préface de ce bel ouvrage rédigée par Francis Bergeron :

L’Histoire du PC « F » ne fut que constructions de mensonges, trahisons, mystifications, complicités avec les pires totalitarismes, au nom « des lendemains qui chantent », « du charme universel d’Octobre », et « de la lueur qui s’est levée à l’Est ». Tous ces épisodes de terreur et de sang sont passés en revue à savoir : le soutien aux « procès » de Moscou, les trahisons de la France entre 1939-1941 en promouvant l’alliance Hitler-Staline, les appels aux sabotages de la défense nationale à l’hiver 1939-1940, les diatribes contre l’Angleterre et la France Libre qui osaient s’opposer seules aux Allemands, les appuis à l’URSS et au IIIe Reich jusqu’à l’opération Barbarossa. Le PC « F » négociera la reparution de sa presse, en se rapprochant des occupants qui leur libéreront de nombreux militants. Plusieurs communistes « français » se proposeront même d’être délateurs à charge contre les accusés du procès de Riom, relents antisémites compris et garantis.

L’auteur revient sur la non résistance des communistes « français » jusqu’au 22 juin 1941, sur le faux appel du 10 juillet 1940, sur le mythe « Guy Môquet » qui jamais ne fut un résistant aux Allemands ; il démontre aussi la supercherie d’une deuxième voie résistante avec Guingouin, Havez ou Tillon, ce qui ne fut qu’une construction mémorielle de plus. Il évoque les manipulations de Georges Marchais et du Parti, refusant d’admettre qu’il était allé travailler volontairement en Allemagne en 1942. Il expose la nature totalitaire bolchevique du PC « F », son emprise sur ses militants, ses listes noires, la liquidation de ses opposants, les agissements de Marcel Paul à Buchenwald, l’escroquerie historique du Parti des « 75 000 fusillés ». Il retrace la vie de personnages qui ont soutenu l’URSS et ses crimes : Pierre Cot, Artur London ou les époux Rosenberg… Il dépeint la guerre des mémoires qu’imposait le PC « F » et ses soutiens comme dans « l’affaire Manouchian ». Sont décrits les liens organiques et financiers du PC « F » avec la iiie Internationale et l’URSS jusqu’en 1991, l’aveuglement toujours existant des dirigeants français pour les pires régimes et tyrans : Lénine, Staline, Mao, Castro, Pol Pot, Kim.

L’auteur plaide enfin sur la nécessité d’un Nuremberg du communisme pour arrêter de falsifier l’histoire.

Cet ouvrage extrêmement documenté, relie en permanence l’histoire et l’actualité du PC « F », qui est toujours « une passion française », reprenant les positions récentes ou contemporaines d’un parti pas comme les autres, qui défend toujours des totalitarismes et des tyrans. Un livre à mettre entre toutes les mains, sans modération, pour se sortir des mensonges de notre histoire politique.

La désinformation autour du Parti communiste "français", Michel Festivi, préface de Francis Bergeron, Dualpha, 352 pages, 39,00 €

Pour acheter ce livre cliquez ici

11:14 Publié dans Livres, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 20 mai 2024

Scipion de Salm nous parle de Louis XIV

13:56 Publié dans Scipion de Salm, TV SYNTHESE, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 18 mai 2024

Lire, et faire lire, le passionnant nouveau numéro (n°19) de La Revue d'Histoire européenne consacré aux crimes de guerre des alliés durant la Seconde Guerre mondiale

Un dossier non-conformiste qui révèle ce que la doxa officielle nous a toujours soigneusement caché. A ne pas manquer...

Le Revue d'Histoire européenne, n°19, mai juin juillet 2024, 80 pages, 9,50 €, en vente dans les Maisons de la Presse.

L'acheter en ligne cliquez aussi

Lire aussi l'article su Riposte laïque cliquez là

16:07 Publié dans Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 14 mai 2024

Samedi dernier à Scrignac (29) : un bel hommage a été rendu à l'abbé Perrot, assassiné en 1943 par les communistes

Notre Ami Youenn Caouissin (1) évoque, devant la chapelle de Koet Keo, là où repose l'abbé, le souvenir de celui-ci.

Ce samedi 11 mai se tenait la commémoration annuelle à Scrignac, aux pieds des Monts d'Arrée, en l'honneur de l'abbé Yann-Vari Perrot, militant nationaliste et martyr breton, lâchement assassiné par les communistes en 1943. Près de 150 personnes, parmi lesquelles de nombreux jeunes, toutes attachées à l'histoire et à l'identité de la Bretagne, ont assisté à cette belle cérémonie qui fut suivie par plusieurs conférences et par un sympathique pique-nique.

Durant cette commémoration, je ne pouvais m'empêcher de me poser la question suivante : est-ce qu'en éliminant l'abbé Perrot, ses assassins imaginaient un seul instant que, 81 ans plus tard, comme chaque année, des dizaines de Bretons (et autres) se retrouveraient devant sa tombe pour honorer sa mémoire ?... Sincèrement, je ne le crois pas. Et pourtant...