lundi, 20 novembre 2023

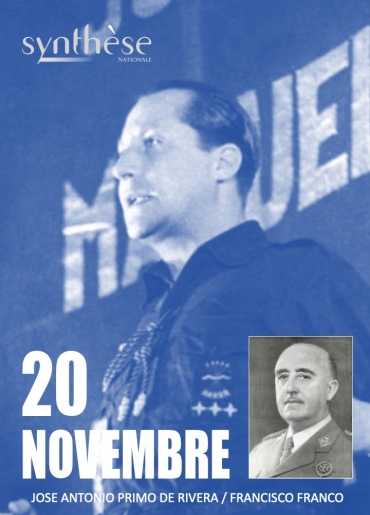

Unité de l'Espagne, commémorations du 20 novembre... les nationalistes espagnols avaient fort à faire cette fin de semaine

Comme chaque année aux alentours du 20 novembre, bien que désormais privés de l'accès à la Vallée de Los Caidos, les phalangistes espagnols et la droite nationale ibérique ont organisé des rassemblements en mémoire de José Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Phalange assassiné par les communistes le 20 novembre 1936, pour les uns et du général Franco, chef de l'Espagne nationale décédé le 20 novembre 1975, pour les autres.

Madrid, samedi après-midi,

pour l'unité de l'Espagne...

Mais, cette année, ironie de l'Histoire, ces commémorations coïncidaient avec les grands rassemblements populaires contre le dépeçage du pays que veut imposer le socialiste Sanchez allié aux indépendantistes catalans et basques. Manifestations qui ressemblèrent à travers le pays plusieurs centaines de milliers (plus d'un million selon certains observateurs) de patriotes espagnols. Nous reviendrons prochainement sur ces formidables démonstrations de forces qui laissent entrevoir une immense espérance au-delà des Pyrénées.

Rappelons que l'Unité de l'Espagne était la préoccupation principale de la Phalange et du général Franco...

S N

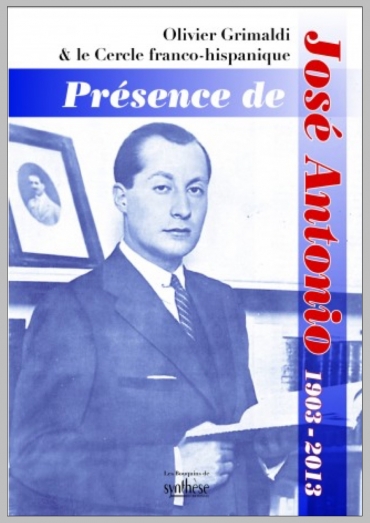

Rappelons aussi, à l'occasion de ce 20 novembre, le remarquable travail effectué par le Cercle franco-hispanique, présidé par Hélène Grimaldi, qui, chaque trimestre, édite un bulletin d'information très documenté sur le combat nationaliste espagnol.

Pour en savoir plus sur la Phalange cliquez ici et cliquez là

Sur la période Miguel Primo de Rivera cliquez là

Ayons, en ce 20 novembre, une pensée pour notre camarade phalangiste Alberto Torresano décédé en septembre dernier cliquez là

10:47 Publié dans En Europe et ailleurs..., Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 15 novembre 2023

La France n’a pas gagné la Première Guerre mondiale grâce à l’Afrique et aux Africains

Bernard Lugan, universitaire africaniste, historien, écrivain

Source Polémia cliquez là

Dans la grande entreprise de réécriture de l’Histoire de France par les partisans du « Grand Remplacement », la Première Guerre mondiale, et plus particulièrement la bataille de Verdun, constituent un argument de poids. Son résumé est clair : les Africains ayant permis la victoire française, leurs descendants ont donc des droits sur nous.

Voilà qui explique pourquoi ces ardents défenseurs du « vivre ensemble » que sont MM. Samuel Hazard, maire socialiste de Verdun, et Joseph Zimet, à la ville époux de Madame Rama Yade et en charge de la Mission du centenaire de la Grande Guerre, ont voulu mettre le sacrifice de millions de Poilus au service de leur idéologie.

Laissons donc parler les chiffres (*) :

Effectifs français (métropolitains et coloniaux)

- Durant le premier conflit mondial, 7,8 millions de Français furent mobilisés, soit 20% de la population française totale.

- Parmi ces 7,8 millions de Français figuraient 73.000 Français d’Algérie, soit environ 20% de la population « pied-noire ».

- Les pertes françaises furent de 1.300.000 morts, soit 16,67% des effectifs.

- Les pertes des Français d’Algérie furent de 12.000 morts, soit 16,44% des effectifs.

Effectifs africains

- L’Afrique fournit dans son ensemble 407.000 hommes, soit 5,22% de l’effectif global de l’armée française.

- Sur ces 407.000 hommes, 218.000 étaient des « indigènes » originaires du Maroc, d’Algérie et de Tunisie, soit 2% de la population de ces trois pays.

- Sur ces 218.000 hommes, on comptait 178.000 Algériens, soit 2,28% de tous les effectifs français.

- L’Afrique noire fournit, quant à elle, 189.000 hommes, soit 1,6% de la population totale et 2,42% des effectifs français.

- Les pertes des unités nord-africaines furent de 35.900 hommes, soit 16,47% des effectifs.

- Sur ces 35.900 morts, 23.000 étaient algériens. Les pertes algériennes atteignirent donc 17.98% des effectifs mobilisés ou engagés.

- Les chiffres des pertes au sein des unités composées d’Africains sud-sahariens sont imprécis. L’estimation haute est de 35.000 morts, soit 18,51% des effectifs ; l’estimation basse est de 30.000 morts, soit 15.87%.

Pour importants qu’ils soient, ces chiffres contredisent donc l’idée reçue de « chair à canon » africaine.

D’ailleurs, en 1917, aucune mutinerie ne se produisit dans les régiments coloniaux, qu’ils fussent composés d’Européens ou d’Africains.

Des Africains ont donc courageusement et même héroïquement participé aux combats de la « Grande Guerre ». Gloire à eux !

Cependant, compte tenu des effectifs engagés, il est faux de prétendre qu’ils ont permis à la France de remporter la victoire. Un seul exemple : le 2e Corps colonial engagé à Verdun en 1916 était composé de 16 régiments. Les 2/3 d’entre eux étaient formés de Français mobilisés, dont 10 régiments de Zouaves composés très majoritairement de Français d’Algérie, et du RICM (Régiment d’infanterie coloniale du Maroc), unité alors très majoritairement européenne.

Autre idée reçue utilisée par l’idéologie dominante : ce serait grâce aux ressources de l’Afrique que la France fut capable de soutenir l’effort de guerre.

Cette affirmation est également fausse car, durant tout le conflit, si la France importa six millions de tonnes de marchandises diverses de son Empire, elle en importa 170 millions du reste du monde.

Conclusion : Durant la guerre de 1914-1918, l’Afrique fournit à la France 3,5% de toutes ses importations et 5,22% de ses soldats. Ces chiffres sont respectables et il n’est naturellement pas question de les négliger. Mais prétendre qu’ils furent déterminants est un mensonge doublé d’une manipulation.

Bernard Lugan

13/05/2016

(*) Les références de ces chiffres sont données dans mon livre Histoire de l’Afrique du Nord des origines à nos jours, Le Rocher, juin 2016.

12:47 Publié dans Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 11 novembre 2023

Il y a 40 ans, le 10 novembre 1983 : décès de Maurice Gaït

Maurice Gaït est né en 1909 à Marseille.

Élève de l’École normale supérieure, en 1928, il y est le condisciple de Maurice Bardèche, de Robert Brasillach, de Thierry Maulnier, de Jean Nocher et de René Château. Il en sort agrégé de philosophie.

Il collabore à La Flèche de Gaston Bergery qui, en été 1940, est membre du Comité d’organisation chargé de définir les bases d’un Parti national unique. Bergery rédige une partie du message radiodiffusé du maréchal le 11 octobre 1940 où ce dernier propose aux Français d’adhérer à un ordre nouveau et à une collaboration réciproque avec l’Allemagne.

Il rédige aussi, avec Emmanuel Berl, « l’appel aux travailleurs » du maréchal Pétain.

En 1942 et 1943, Maurice Gaït est directeur du cabinet d’Abel Bonnard, ministre de l’Éducation nationale, puis commissaire général à la Jeunesse à partir de 1944.

Il est une des rares personnes à avoir le courage de rester auprès de Pierre Laval jusqu’à la dernière heure avant son départ pour l’Allemagne le 17 Août 1944.

Incarcéré et poursuivi pour son implication dans l’État Français, il bénéficie d’un non-lieu le 18 novembre 1947.

Il publie en 1948, aux éditions des Gazettes Le manifeste des inégaux sous le pseudonyme de Fabricius Dupont.

Après avoir dirigé La Fronde, il se joint à l’équipe de l’hebdomadaire Rivarol fondé en janvier 1951 par René Malliavin. Maurice Gaït en est le rédacteur en chef et l’éditorialiste à partir de 1973 jusqu’à sa mort en 1983.

Il décède le 10 novembre 1983.

NDLR - SN : Jeune militant nationaliste, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer Maurice Gaït. C'était un homme impressionnant par sa culture et sa fidélité à l'idéal qui nous anime. Il était, d'une certaine manière, un "homme de synthèse". Hélas, aujourd'hui, il est tombé dans l'oubli. Remercions le site Jeune Nation d'avoir rappelé, en ce quarantième anniversaire de sa disparition, qui était Maurice Gaït.

R H

19:21 Publié dans Nous avions un camarade..., Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

11 novembre :

13:20 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 09 novembre 2023

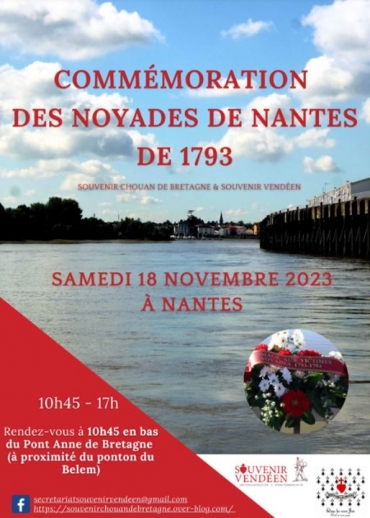

Samedi 18 novembre, à Nantes : commémoration des noyades de 1793

10:37 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 03 novembre 2023

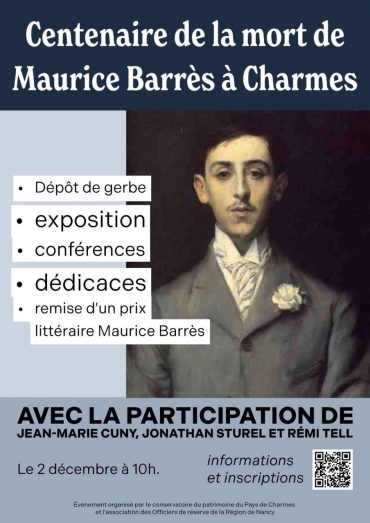

Charmes (88), samedi 2 décembre : centenaire de la mort de Maurice Barrès

15:47 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 31 octobre 2023

Que du bon sens !

10:35 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 24 octobre 2023

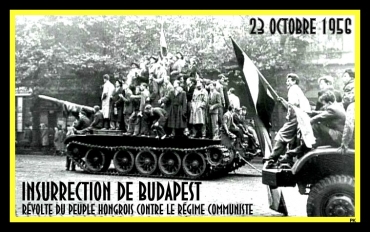

Octobre 1956 : l'insurrection de Budapest

En 2016, pour marquer le 60e anniversaire du soulèvement nationaliste hongrois, Synthèse nationale a publié le texte intégral en deux volumes du livre de David Irving, Insurrection Budapest 1956, le cauchemar d'une nation. Ces deux tomes sont toujours disponibles.

Le premier volume cliquez ici

Le second volume cliquez là

19:02 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 12 octobre 2023

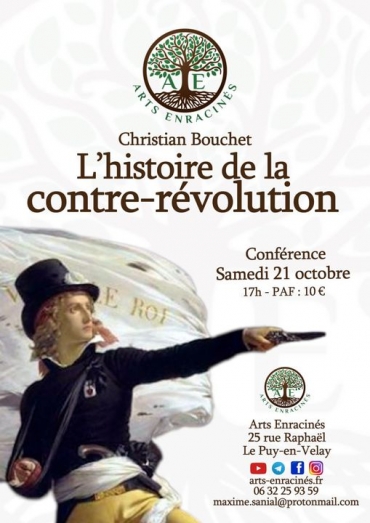

LE PUY-EN-VELAY, SAMEDI 21 OCTOBRE :

12:44 Publié dans Sortir en ville... ou à la campagne, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 02 octobre 2023

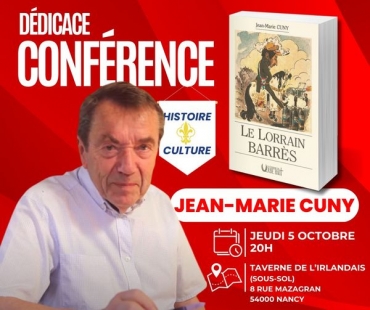

Jeudi 5 octobre, à Nancy :

18:07 Publié dans Sortir en ville... ou à la campagne, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 30 août 2023

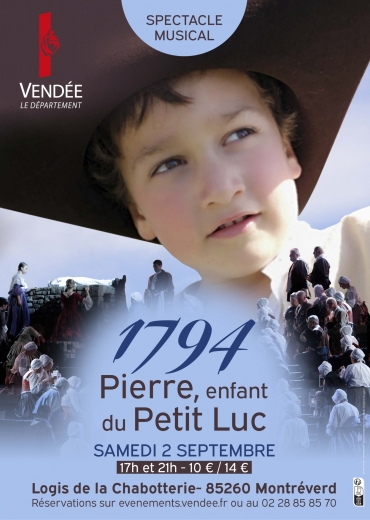

Samedi 2 septembre, en Vendée :

18:07 Publié dans Sortir en ville... ou à la campagne, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 25 août 2023

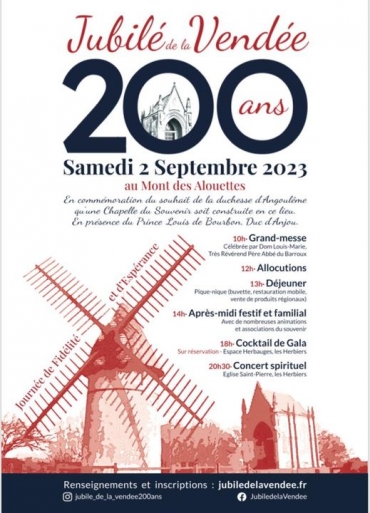

Samedi 2 septembre, au Mont des Alouettes (85), la Vendée fête ses 200 ans

00:20 Publié dans Sortir en ville... ou à la campagne, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

dimanche, 16 juillet 2023

"La désinformation autour de la traite des Noirs", un livre éclairant publié par Dualpha

La police des Noirs à La Rochelle en 1777

La Police des Noirs mise en place en 1777 sous Louis XVI vise à limiter le processus en plein essor d’intégration d’Africains dans la métropole où ils sont inutiles, via les colonies où ils sont nécessaires. Les registres de recensement de ces Noirs donnent une image des pratiques de l’époque et nous éclairent sur les relations entre maîtres et esclaves sous Louis XVI. Au-delà, par quel racisme condescendant admet-on aujourd’hui que les Européens auraient profité de sociétés africaines sans défense pour les asservir ? Ce serait nier le « génie de ces nations » que décrit François Froger en 1699. Christian de La Hubaudière, enseignant retraité, chercheur et écrivain, étudie avant tout les archives originales, sans se laisser influencer par les discours officiels et les opinions émises par ses devanciers sur divers sujets qui l’intéressent. Il se rend compte que, selon la lecture qu’on en fait et le degré de connaissance de leur contexte, ces documents racontent une histoire différente.

"La désinformation autour de la traite des Noirs" La police des Noirs à La Rochelle en 1777, Christian de La Hubaudière, Dualpha, 2022, 174 pages, 21,00 € (6,00 € de port). Pour le commander cliquez ici

01:28 Publié dans Livres, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 05 juillet 2023

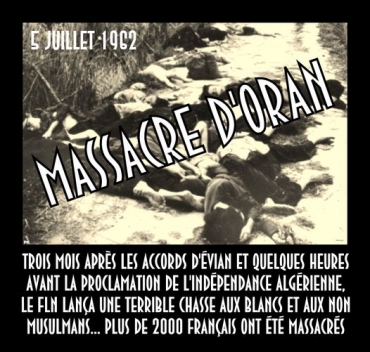

Oran, 5 juillet 1962 : ne jamais oublier...

12:09 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 21 juin 2023

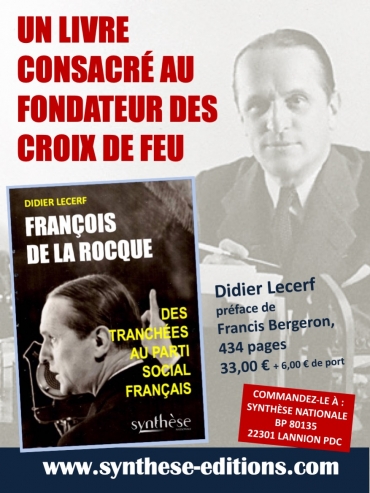

L'entretien avec Didier Lecerf, auteur de "François de La Rocque, des tranchées au Parti social français", publié dans le dernier numéro de Lectures françaises

Source Lectures françaises cliquez ici

Vous venez de publier, aux éditions Synthèse nationale, dirigées par Roland Hélie, un livre consacré à François de La Rocque. Pourquoi avoir choisi de travailler sur cette grande figure de la droite nationale antimarxiste, sociale et populaire des années 1930 dont beaucoup, aujourd’hui, ont oublié l’existence et dont les autres, notamment dans nos milieux au sens large, ont souvent l’image négative d’un velléitaire pusillanime qui aurait entraîné la foule de ses partisans dans une aventure politique stérile ?

Roland Hélie et moi-même avons fait ce choix pour tout un ensemble d’excellentes raisons parmi lesquelles, pour ne pas faire trop long, je n’en retiendrai que trois.

D’abord, le colonel de La Rocque, comme son grade nous le rappelle, c’est un militaire de carrière, un officier de l’armée française aux brillants états de service, toujours très bien noté, qui, de 1908 à 1928, a servi – au sens le plus noble du terme – la patrie avec dévouement et abnégation. Ce qui lui a valu, entre autres, la légion d’honneur et la croix de guerre avec cinq palmes et deux étoiles… Successivement, il a été affecté en Algérie, au Maroc (durant les premières années de la "pacification", sous le général Lyautey, de 1913 à 1916 - avec une blessure fortement incapacitante reçue au combat en août 1916 - puis pendant la guerre du Rif, sous le maréchal Pétain, en 1925-1926), en France, notamment sur le front, entre janvier 1917 et octobre 1918, puis à l’état-major du maréchal Foch, au côté de Maxime Weygand, entre 1919 et 1928, et enfin en Pologne, au sein de la Mission militaire française, de 1921 à 1923.

Ensuite, celui que ses partisans qualifiaient affectueusement de "patron", c’est aussi un chef politique qui, dans des conditions difficiles, a bâti avec courage, détermination, persévérance, mais également sens de la mesure et des responsabilités (en particulier vis-à-vis de ses adhérents), les deux plus grands mouvements de masse de la France moderne. Il est tout de même l’homme qui a réussi à attirer autour de lui, au sein des diverses associations du mouvement Croix de feu (Croix de feu, Briscards, Volontaires nationaux, Section sociale féminine…) puis du PSF, des centaines de milliers de Français de tout âge et de toute condition (jusqu’à un à deux millions en 1939), dans un souci constant de réconciliation et de rassemblement le plus large possible, pour le redressement, la grandeur, la puissance de la France, gage de sa sécurité et donc du maintien de la paix.

Enfin, selon ses propres mots, c’est un patriote ardent qui, élevé dans le catholicisme et « profondément croyant », est viscéralement attaché aux principes fondamentaux de la civilisation française. Son expérience du front l’a convaincu que la fraternité des tranchées, « ignorante, au moment de l’offrande totale, des différences de fortune, des rangs, des grades, contenait en elle toute l’essence de l’esprit chrétien ». Dès lors, il s’emploie à transposer « la doctrine chrétienne dans le civisme », puis à la mettre en œuvre « dans le "social" » et à l’élargir « dans tous les plans (politique, économique, etc.) ». À ses yeux, en effet, « le retour de la France aux règles et préceptes de la chrétienté est une question de mort ou de vie, d’immobilisation et de déchéance ou de requalification pour prendre la tête de tous les progrès humains ». Pour lui, la France doit « s’adapter, intérieurement et extérieurement » mais « en restant elle-même quant à son tempérament, à sa mystique, sa façon d’être ». François de La Rocque est aussi, fondamentalement, un catholique social. Il rejette bien sûr la notion de lutte des classes et considère l’engagement patriotique, civique, politique indissociable d’une action d’entraide et d’assistance, suivie, efficace, professionnalisée, en faveur des plus faibles, des déshérités, des victimes de la grande dépression des années 1930. Comme l’écrira une vingtaine d’années plus tard, son ami Robert Garric, fondateur des Équipes sociales et intime de Lyautey, le colonel « avait le sentiment, qui dépasse la politique, d’une urgence nationale, une sorte de grande blessure faite au-dedans de la patrie, une nécessité de reconstruire, de rassembler les différents courants, les différentes valeurs spirituelles du pays. (…) Il y avait chez lui la passion du social étendue très loin. Être social, pour lui, c’était tout simplement être humain, être avec les autres hommes, être pour l’amélioration de leur sort, pour leur progrès, pour leur rapprochement. (…) Il avait atteint ce point supérieur dans les destinées humaines où, résigné aux coups et aux blessures, résigné à l’incompréhension, il passait outre, avec ce que comporte le mot admirable de notre langue "passer outre" : savoir que l’on ne sera pas compris, qu’on pourra être discuté, qu’on pourra se voir contesté. Il admettait tout. Il savait bien qu’un combat engageant l’homme dépasse toujours le combat d’un intérêt personnel et d’une humeur particulière. Il était donné à quelque chose qui le dépassait : son pays, son Dieu, tout ce qui, en lui, dominait la notion de service personnel, et tout ce qui transformait son action en un appel au service des autres ».

Par conséquent, François de La Rocque mérite bien mieux que la caricature dont, encore trop souvent, il est l’objet. C’est un grand Français, un homme d’exception. Les centaines de milliers de nos compatriotes qu’il a ressemblés autour de lui, l’amour ou la haine qu’il a suscités en attestent. Par la manière dont il a conduit son existence, par son action au service des autres et du pays, par les épreuves subies, les sacrifices consentis, il a gagné le droit que l’on s’intéresse à lui, à sa pensée, à son œuvre. Faire en sorte qu’il ne soit pas oublié et, mieux, que lui et ses mouvements soient davantage connus me semble une question de justice. À travers l’écriture puis la promotion de cet ouvrage, c’est la tâche à laquelle j’essaie modestement de contribuer, à ma place et avec mes moyens…

17:35 Publié dans Livres, Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Les Éditions de Chiré publient un livre consacré à Joseph de Maistre

Au fil des étapes de sa vie et de ses oeuvres, bouleversé par la révolution, Joseph de Maistre fut confronté au mystère du gouvernement et inspiré par lui.

À la lecture des textes les plus significatifs, profonds et magnifiques, de chacune des grandes oeuvres du magistrat savoisien, le lecteur clairvoyant pourra constater, au-delà de toute désuétude, leur actualité supérieure.

Joseph de Maistre (1753-1821) est tout à la fois le plus brillant et le plus énigmatique penseur de la contre-révolution. Comment un jeune magistrat savoyard, initié à la franc-maçonnerie sur ses trente ans, a-t-il pu devenir l'adversaire résolu des Lumières et de la Révolution, en même temps que le plus pénétrant philosophe de l'Histoire en marche ? Celle de nos temps révolutionnaires et postrévolutionnaires. Patrick Malvezin, dans cet ouvrage issu de sa thèse de doctorat, nous invite à redécouvrir l'homme et l'oeuvre, jetant une vive lumière sur le mystère d'une vie et d'une pensée. Une indispensable introduction à l'oeuvre de Maistre.

Patrick Malvezin est né à Paris en 1949. Après sa thèse à la Sorbonne intitulée : Joseph de Maistre, les conditions ontologiques du recours à la tradition dirigée par Pierre Boutang, il devint professeur, notamment en Afrique, puis directeur de lycée à Issoire, à Saint-Brieuc et enfin du Groupe scolaire l'Estran, une structure brestoise complexe de 3300 élèves. En 2005, Philippe Barthelet, en charge du considérable Dossier H consacré à Maistre, fait tout naturellement appel à Patrick Malvezin pour le chapitre "Politique et Métopolitique".

Joseph de Maistre ou le mystère du gouvernement, Patrick Malvezin, préface de l'abbé Alain Lorans, Editions de Chiré, juin 2023, 380 pages, 29,00 € cliquez ici

17:07 Publié dans Livres, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

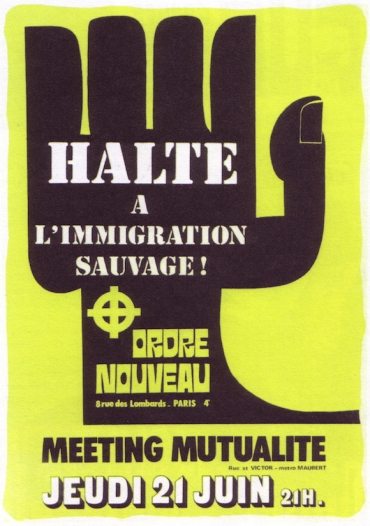

21 juin 1973 : Ordre nouveau introduisait le problème de l'immigration dans le débat politique français

Au début des années 1970, la droite nationale française n'était pas, c'est le moins que l'on puisse dire, au top de sa splendeur. Cependant, avec courage et panache, un jeune mouvement maintenait en vie l'idéal nationaliste. Ce mouvement, c'était Ordre nouveau... Durant son existence éphémère (1969-1973), Ordre nouveau suscita tout ce qui, dans les décennies qui suivirent, devait amener la droite nationale aux portes du pouvoir, à savoir le Front national et le combat contre l'immigration incontrôlée.

C'est justement la dénonciation de cette immigration, si juteuse à la fois pour le grand patronat et pour les organisations marxistes, qui attira sur Ordre nouveau les foudres du Système. En effet, le 21 juin 1973, au Palais de la Mutualité à Paris, ON organisait la première grande réunion publique sur le thème "Halte à l'immigration sauvage !". La soirée fut épique... Une semaine plus tard, le 28 juin, le gouvernement prononçait sa dissolution. C'était il y a 50 ans... Et, depuis, la situation n'a pas cessé d'empirer.

Afin de marquer le 50e anniversaire de cette ultime campagne d'Ordre nouveau, il nous a semblé intéressant de mettre en ligne l'article que notre camarade et ami Philippe Pierson, hélas décédé en 2015, consacra à ce mouvement dans la revue Synthèse nationale (n°16, novembre-décembre 2009).

Roland Hélie

LE TEMPS D’ORDRE NOUVEAU…

L’existence d’Ordre Nouveau a été relativement brève. De sa naissance, en novembre 1969, à la dissolution de juin 1973, il ne s’est guère écoulé plus de trois années. Ordre Nouveau succédait à d’autres mouvements nationalistes au parcours plus ou moins météorique et même s’il s’est dans une large mesure prolongé dans le Parti des forces nouvelles (PFN), le « temps d’ON » fut bref et singulier. Cette singularité même fut porteuse d’avenir.

Contrairement à ce qu’on dit parfois, l’aventure n’a pas été sans lendemain. Celui qui croit à son combat ne milite jamais en vain. Le « groupuscule avorton et paradeur »- ainsi que ses grands amis de la Ligue communiste le désignaient dans leur style inimitable – n’est pas resté sans héritage.

J’ai parlé d’une aventure. C’en fut une, en effet, et qui vit encore en nous. Nous avions eu vingt ans quelque part autour de mai 1968 et poussés par je ne sais quelle aberration, nous nous étions engagés dans le combat nationaliste à une époque où régnait une atmosphère de gauchisme assez comparable dans son unanimisme à la mode écolo d’aujourd’hui. A cette différence près que toutes les chapelles du gauchisme prônaient la révolution violente, en paroles, mais aussi en actions. Pour un lycéen, un étudiant, un jeune travailleur, s’affirmer militant de l’ULN (Union des lycéens nationalistes – branche lycéenne d’Ordre nouveau), du GUD (Groupe Union et Défense – branche étudiante) ou d’ON était assez concrètement dangereux.

D’où une première singularité : il était préférable de ne pas avoir de répugnance de principe pour l’affrontement physique, ou alors de savoir la garder pour soi.

Autre singularité : nous nous voulions en rupture. Avec la démocratie bourgeoise, version gaulliste ou libérale, avec le conformisme marxiste et marxisant, bien sûr, mais aussi avec nos aînés « nationaux ». Soyons clair : c’était très souvent - pas toujours – injuste mais pour nous, tout ce qui dans la famille « nationale » avait plus de 30 ans (plus de 75% des adhérents n’avaient pas cet âge) était au mieux un honorable vaincu, au pire un vieux con (1). Nous ne voulions rien connaître des défaites du passé, sinon les enseignements à en tirer.

Nous avions notre propre style, nos propres emblèmes et signes de reconnaissance – comme le rat noir et ce graphisme particulier que l’on rencontre encore aujourd’hui dans les coins d’Europe les plus inattendus (2).

L’organisation était assez brouillonne et aléatoire. Il suffisait souvent d’adhérer pour se retrouver à son corps défendant responsable de plusieurs arrondissements parisiens ou d’un département entier.

Les cheveux étaient plutôt longs, nous pratiquions l’autodérision plus souvent qu’à notre tour et nul n’était plus moqué que le « mytho », celui qui se complaisait dans la nostalgie des combats d’hier. Nous préférions les Stones et les Who à la musique militaire, nous riions beaucoup, nous chantions, nous recevions des coups que nous rendions généreusement, nous buvions pas mal aussi…. Nous étions fêtards et bagarreurs et les petites militantes désireuses de protéger leur vertu avaient parfois fort à faire…Et « le mouvement » était toute notre vie.

Finalement, nous ne vivions pas si mal notre époque. Pour nous aussi, d’une certaine façon, mai 68 était passé par là. Nous savions que rien ne serait plus vraiment pareil, que cela nous plaise ou non, et incarner le nationalisme d’après 68 était très exactement ce que nous voulions.

Alors bien sûr, ce qui reste d’abord aux « anciens » ce sont des souvenirs épiques, tumultueux et des amitiés indéfectibles. Une vraie solidarité aussi… Comment pourrait-il en être autrement ?

Mais est-ce bien tout ? Sûrement pas, sinon l’héritage d’ON serait au final assez conforme à l’image qu’en donnaient nos adversaires : barres de fer et casques noirs, meetings homériques, bagarres sur les marchés et guère de réflexion, ni de véritables visées politiques.

Dirigeants et militants avaient bel et bien une ligne et un objectif principal et le « style ON », dans ses excès même, n’en était qu’une traduction. Mais ce n’est pas dans les documents d’actualité de l’époque qu’on pourra s’informer là-dessus, tant l’occasion ne fut quasiment jamais donnée à ON d’exposer ses thèses dans les médias.

Nous n’y comptions guère d’ailleurs, tablant sur l’agressivité et le goût du spectaculaire pour obtenir une visibilité qui ne nous aurait jamais été accordée spontanément. Dans certaines circonstances et à condition de ne pas confondre le moyen et le but, un tel choix peut se justifier : il ne sert à rien de chercher à plaire à des adversaires qui ont tous les moyens de vous ignorer sur le fond et tout intérêt à vous diffamer. De surcroît, compte tenu de l’ambiance de l’époque où le gauchisme faisait régner une atmosphère de terrorisme intellectuel mais aussi physique, le « style ON » n’était pas vraiment un obstacle au recrutement à condition de savoir éliminer détraqués et provocateurs (3).

16:57 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 15 juin 2023

Le DVD du film "Vaincre ou mourir" est sorti...

11:33 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 24 mai 2023

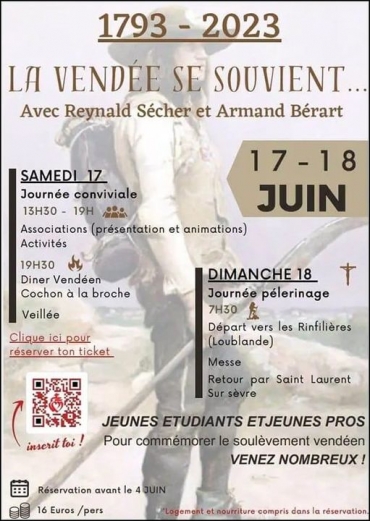

17-18 juin : la Vendée se souvient

10:45 Publié dans Sortir en ville... ou à la campagne, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 22 mai 2023

22 mai 1988 : disparition de Giorgio Almirante

Source Jeune nation cliquez ici

Giorgio Almirante nait le 27 juin 1914 à Salsomaggiore en Émilie-Romagne. Il vient d’une famille d’acteurs et de patriotes.

A Turin, il passe sa maîtrise de lettres en 1937, avec un mémoire sur la lecture de Dante au XVIIe siècle. Parallèlement à ses études, il commence une carrière de journaliste, collaborant au quotidien fasciste Il Tevere (Le Tibre), où il travaille jusqu’en 1943, date à laquelle il en est le rédacteur en chef.

Il est signataire en 1938 du Manifeste sur la race, il est secrétaire de rédaction jusqu’en 1942 de la revue La défense de la race.

Après avoir pris part à la Campagne d’Afrique du Nord, Almirante adhère à la République sociale, créée au lendemain de l’armistice du 8 septembre 1943. Il passe à Salò et s’engage dans la Garde nationale républicaine avec le grade de capomanipolo. D’abord chef de cabinet du ministre de la Culture populaire de Mussolini, il devient lieutenant de la brigade noire dépendant de ce même ministre. C’est dans les rangs de cette entité qu’il va lutter contre les résistants, notamment en Val d’Ossola et dans la région de Grosseto.

Giorgio Almirante passe dans la clandestinité, du 25 avril 1945, date de l’armistice définitif, jusqu’en septembre 1946.

Le 26 décembre 1946, il participe à Rome à la création du MSI, qu’il dirige jusqu’en 1950, puis à nouveau de 1969 à 1987.

Il entre à la Chambre des députés dès la première législature en 1948 et est systématiquement réélu jusqu’à sa mort.

Pendant sa longue permanence à la tête du MSI, Almirante sut faire valoir sa personnalité posée et consensuelle, indispensable dans un parti au sein duquel, surtout après la fusion avec les royalistes en 1971, militent des personnalités aux origines politiques extrêmement diverses et aux caractères tout aussi variés. Il est l’artisan de ce qui a été défini comme la « politique du costume croisé », à mi-chemin entre l’héritage fasciste et l’ouverture sur le système.

Au début des années 1970, par respect pour la discipline de parti, il s’exprime contre l’introduction du divorce. Sa position d’ouverture avait en effet été mise en minorité au sein du MSI pendant les discussions. Lui-même bénéficiera des possibilités offertes par la loi Fortuna-Baslini pour divorcer de Gabriella Magnatti, sa première femme, et se remarier avec Assunta Stramandinoli, veuve du marquis de Médicis mais qu’il a connue à l’époque où ils étaient encore mariés.

En 1972, grâce notamment à la fusion avec le parti royaliste (PDIUM), le MSI obtint son meilleur score aux élections législatives sous l’étiquette MSI-Droite Nationale, avec 56 députés et 26 sénateurs.

Devenu le principal symbole de la droite anti-communiste, Almirante est souvent attaqué par les forces de gauche, et notamment celles d’extrême-gauche, qui l’accusent entre autres d’avoir été un « fusilleur » sous la République de Salò. Almirante répondit à ces accusations par procès et par la publication d’un livre, Autobiographie d’un fusilleur : « Un titre doublement menteur puisque ce n’est pas une autobiographie et que je ne suis pas un fusilleur ».

Le Procureur général de Milan de l’époque décide alors de demander à la Chambre l’autorisation d’engager une procédure contre lui pour tentative de reconstitution du Parti Fasciste. Celle-ci est accordée le 24 mai 1973 mais l’enquête ne débouche sur rien et l’affaire est classée.

Vers la fin des années 1970, en pleine crise du terrorisme, les fameuses Années de plomb, Almirante prend parti pour le rétablissement de la peine de mort pour les terroristes reconnus coupables d’assassinat. Il s’oppose aussi à la légalisation de l’avortement en Italie.

Son état de santé le contraint en 1987 à abandonner la direction du parti à son dauphin Gianfranco Fini, alors secrétaire du Front de la Jeunesse du MSI. Ce choix revenant à couper les ponts avec le passé, car « personne ne pourra traiter de fasciste quelqu’un né après-guerre. » Fini dira de lui qu’il était « un grand Italien » et « le leader de la génération qui a refusé de se rendre. »

Il meurt à Rome, le 22 mai 1988, après une opération subie à Paris.

La cérémonie de ses obsèques se tient à Rome, dans l’église de la piazza Navona. Il est inhumé au cimetière communal de Campo Verano de Rome.

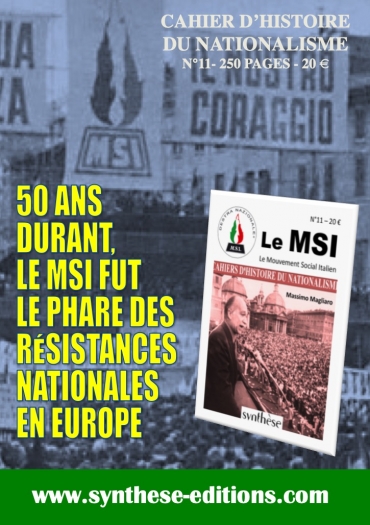

Sur Giorgio Almirante et le MSI :

Pour le commander cliquez ici

11:54 Publié dans Nous avions un camarade..., Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 16 mai 2023

La tentation fasciste des nationaliste irlandais : un entretien avec Sylvain Roussillon sur TV Libertés

19:28 Publié dans TV SYNTHESE, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

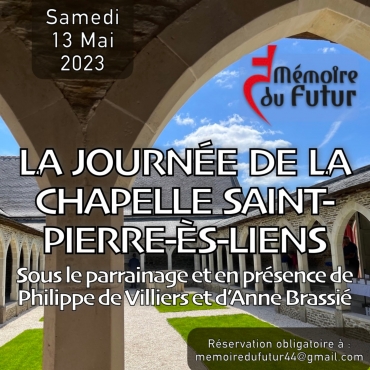

vendredi, 12 mai 2023

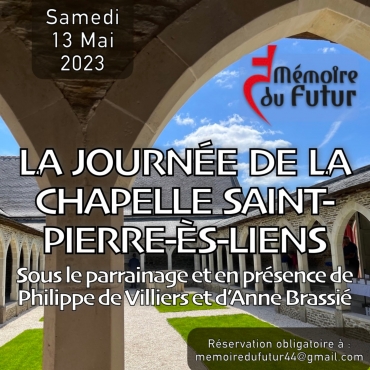

Samedi 13 mai : LA VENDÉE À L'HONNEUR

EN SAVOIR PLUS CLIQUEZ ICI

20:51 Publié dans Sortir en ville... ou à la campagne, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 02 mai 2023

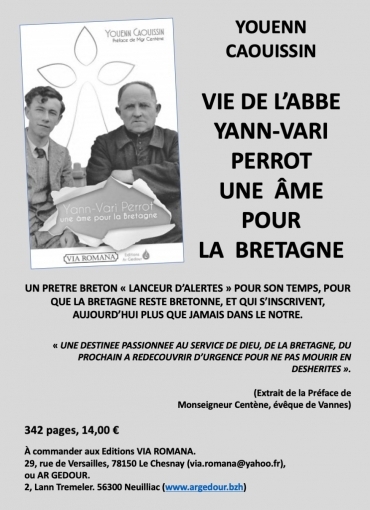

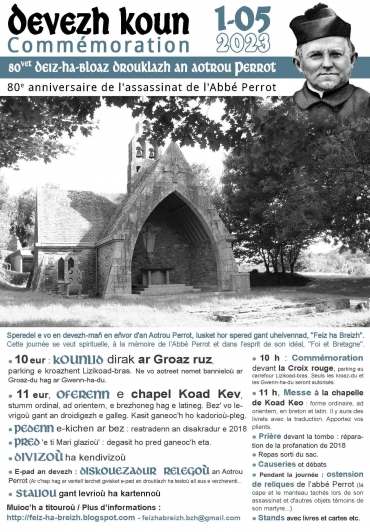

Lundi à Scrignac (29) : un hommage à l'abbé Yann-Vari Perrot, assassiné par les communistes en 1943

La cérémonie sur la tombe de l'abbé Perrot (photo Breizh Info)

En assassinant lâchement, le 12 décembre 1943, sur un chemin creux aux pieds des Monts d'Arrée, l'abbé Yann-Vari Perrot, recteur de la paroisse de Scriniac et fondateur du mouvement culturel breton Bleun-Brug (Fleurs de Bruyère), Jean Thépaut, le terroriste communiste auteur du crime, ne se doutait certainement pas que, 80 ans plus tard, en ce 1er mai ensoleillé de 2023, plus d'une centaine de Bretons (et aussi de non-Bretons), parmi lesquels de nombreux jeunes, rendraient, comme chaque année, un bel hommage à sa victime.

En effet, c'est dans une ambiance recueillie au moment de la messe, conviviale pendant le pic-nique, studieuse lors des conférences et festives grâce aux sonneurs de biniou et aux démonstrations de danses traditionnelles que s'est déroulée cette journée du Souvenir autour de la chapelle de Coat-Kéo (édifiée en 1935 par le célèbre architecte breton James Bouillé), là où repose l'abbé. Sans oublier l'émouvant dépôt d'une gerbe le matin à la Croix rouge, lieu du crime.

Admirablement organisée par Anne Floc'h, Youenn et Efflam Caouissin, cet hommage rendu à celui qui a consacré sa vie à la renaissance de la culture et la langue bretonnes fut exemplaire. Il prouve que, malgré le rouleau compresseur du prêt à penser, les idées et l'action de l'abbé Perrot sont toujours bien vivantes en Bretagne.

Notre Ami Youenn Caouissin, rappela, dans son intervention, l'oeuvre de celui dont il défend sans relâche la Mémoire. En 2020, il a écrit dans notre revue Synthèse nationale (n°55, automne 2020) un article allant dans ce sens cliquez ici. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres sur le sujet édités par Via Romana cliquez là.

Roland Hélie

Lire aussi l'article de Breizh infos cliquez là

19:59 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 28 avril 2023

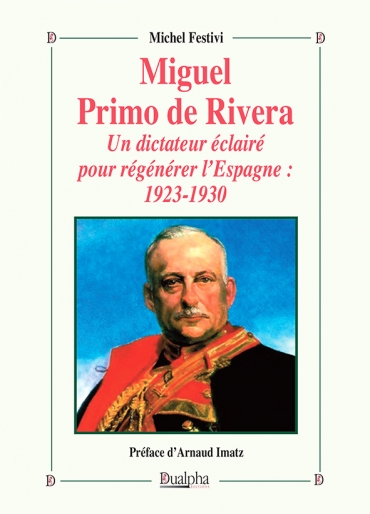

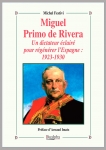

Au moment où le gouvernement socialiste espagnol se livre à la profanation de la sépulture de José Antonio, Michel Festivi présente son nouveau livre sur Miguel Primo de Rivera

Michel Festivi vient de faire paraître aux éditions Dualpha Miguel Primo de Rivera : Un dictateur éclairé pour régénérer l’Espagne 1923-1930, préface d’Arnaud Imatz, après L'Espagne ensanglantée : Anarchistes, milices socialistes, communistes et révolutionnaires, 1880-1939, et Les trahisons des gauches espagnoles, du républicanisme au totalitarisme, 1930-1936, parus chez le même éditeur dans la même collection « Vérités pour l’Histoire » respectivement en 2022 et 2021.

Pourquoi ce livre sur le Régime politique de Miguel Primo de Rivera ?

Parce que ce régime est quasiment inconnu en France, et que ces sept années furent pour l’Espagne sept années de croissance économique sans précédent, des années de prospérité après les violences révolutionnaires et la perte de l’Empire, des années où l’Espagne retrouva un rôle important dans le concert des nations et brilla de mille feux de par ses poètes, peintres, musiciens et écrivains. Avec ce livre, je complète ma trilogie sur cette période après le fiasco de la IIe République (Les trahisons des gauches espagnoles) et les violences politiques anarchistes et révolutionnaires (L’Espagne ensanglantée). Je crois pouvoir dire que rien de sérieux n’a été écrit sur ce Régime en France, à part quelques lignes éparses ici et là.

Quelles furent les grandes réformes économiques que mit en place Miguel Primo de Rivera ?

Il prit plusieurs dossiers à bras-le-corps : création d’un réseau de communications modernes avec des travaux routiers d’importance ; l’irrigation et l’électricité par l’édification de barrages hydrauliques ; le développement d’une économie efficiente : l’industrie automobile, la téléphonie, l’aviation, les compagnies pétrolières, etc. et ce grâce à des hommes très compétents, souvent issus de la société civile. Il parvint à organiser deux très grandes expositions internationales, celles de Barcelone et de Séville, et accrut dans des proportions inégalées le tourisme et la rénovation des monuments historiques (création des Paradors notamment) ce qui favorisa le développement du pays.

Et du point de vue social ?

Ce fut là aussi une très grande réussite avec de multiples lois sociales sur la durée du travail, les congés maternité, la création de caisses de retraite, de chômage, des maisons bon marché, des procédures de conciliation, et bien d’autres, et ce avec l’aide d’un ministre du travail remarquable, Eduardo Aunos, dans le cadre d’un système corporatiste mixte (philosophie du catholicisme social), système corporatiste qui reçut l’aval du PSOE et de l’UGT avec à sa tête Largo Caballero qui devint conseiller d’État. La condition ouvrière s’améliora notablement. Les grèves s’estompèrent, la violence anarchiste de la CNT fut réduite, ce qui plut beaucoup aux socialistes.

Dans quels autres domaines peut-on dire que le Régime fut régénérateur ?

Miguel Primo de Rivera accorda aux juifs séfarades éparpillés en Afrique du nord, dans les Balkans, Turquie et Grèce, dont les ascendants avaient été expulsés d’Espagne en 1492, la nationalité espagnole et un statut de « protégés », ce qui permit ensuite dans les années 1940-1945 le sauvetage par le régime franquiste, qui poursuivit cette politique, de milliers de juifs, j’y consacre tout un chapitre. C’est totalement passé sous silence par l’historiographie officielle. Le régime fit également de nombreuses réformes militaires et scolaires, sur lesquelles je reviens. Il accorda aussi aux femmes la possibilité d’être électrices et élues ce qui était quasiment une première mondiale, dans le cadre d’une nouvelle Assemblée nationale corporatiste. De plus, ces années furent d’un point de vue culturel et artistique flamboyantes, tout un chapitre y est dédié.

Et le protectorat espagnol au Maroc ?

Je procède à de nombreux développements, car c’est Miguel Primo de Rivera qui parvint à pacifier définitivement cette région du Rif concédée par la France à l’Espagne alors que tous les autres dirigeants espagnols s’y étaient « cassés les dents ». Les guerres du Protectorat permettront au Régime de Miguel Primo de Rivera de réformer le système militaire espagnol et de créer une académie générale qui fit l’émerveillement notamment des militaires français.

Comment qualifier ce Régime Politique ?

Je procède à une analyse précise de ce Régime très particulier, qui ne fut ni un pronunciamiento de plus, ni un fascisme, comme je le démontre à l’aide de multiples exemples historiques. Pendant ces sept années, aucune exécution politique n’eut lieu. En parallèle et en comparaison, je reviens sur la gouvernance calamiteuse d’un Manuel Azaña sous la IIe République, sur le coup d’État d’octobre 1934 organisé par les gauches, sur la mainmise totale de Staline et du NKVD sur la zone révolutionnaire en 1936-1939, et sur les désinformations proférées par bien des tenants de l’orthodoxie universitaire française sur toute cette période, dont la fraude constitutionnelle et électorale qui permit l’accession du front populaire en février 1936, ce qui aboutit à une anarchie généralisée. Enfin, je tiens à remercier le grand historien français de l’Histoire de l’Espagne, Arnaud Imatz d’avoir accepté de préfacer mon livre, lui qui fut le maître d’œuvre de la guerre d’Espagne revisitée aux éditions Economica et d’une biographie définitive de José Antonio Primo de Rivera aux éditions Godefroy de Bouillon.

Miguel Primo de Rivera. Un dictateur éclairé pour régénérer l’Espagne 1923-1930, Michel Festivi, Éditions Dualpha, préface d’Arnaud Imatz, 344 pages, 35 euros.

Pour commander ce livre cliquez ici

Sur José Antonio Primo de Rivera :

Pour l'acheter cliquez là

17:38 Publié dans Livres, Michel Festivi, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 04 avril 2023

LUNDI 1er MAI, À SCRIGNAC (29) : 80e ANNIVERSAIRE DE L'ASSASSINAT DE L'ABBÉ PERROT

Voici l'article de Youenn Caouissen consacré à l'Abbé Perrot publié dans le n°55 de la revue Synthèse nationale (automne 2020, cliquez ici).

L’ABBÉ YANN-VARI PERROT :

POUR LA FOI ET LA BRETAGNE

Youenn Caouissin

N’en déplaise à certains, l’abbé Yann-Vari Perrot (1877-1943) fut la plus grande personnalité du « Mouvement breton » de la première moitié du XXe siècle, et de nos jours il le reste, étant donné la pénurie d’élites authentiquement bretonnes, dans tous les domaines…

L'abbé Perrot, fils d’une famille paysanne léonarde, très tôt orphelin, fut élevé par un oncle et une tante, avec leurs cinq enfants, dans l’amour de la foi et de la Bretagne, et bien évidemment, dans la langue bretonne. À l’âge de 12 ans, il entre à l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes de Guingamp, où on lui fait comprendre qu’il ne doit plus parler breton, sinon c’est la punition. Il en est ainsi dans la plupart des écoles chrétiennes, et ce, malgré les recommandations des évêques de défendre et promouvoir la langue bretonne. Mais cette interdiction l’est plus encore dans les écoles de la République. Pour le petit léonard qui n’a jusque-là parlé que breton, c’est le choc. Très éveillé d’esprit, c’est de cette interdiction que va naître sa vocation de défendre sa langue maternelle dont il perçoit les immenses richesses. Après ses années de séminaire où sa personnalité « d’entraîneur d’hommes » est remarquée par ses supérieurs, il est ordonné en juillet 1903 en la cathédrale de Quimper. C’est aussi le temps des persécutions religieuses. Le gouvernement français aux mains des anticléricaux, des francs-maçons (dont les plus beaux spécimens sont Émile Combes ou Georges Clemenceau) rejoue la Révolution française en spoliant l’Église de ses biens, en chassant les congrégations religieuses de leurs couvents, de leurs monastères, en leur interdisant l’enseignement et toute action sociale. Parallèlement, le gouvernement mène une guerre acharnée contre la langue bretonne, aussi bien à l’école qu’à l’église. Il ne lui a pas échappé que combattre la foi et la langue en Bretagne participe d’un tout. Le jeune abbé Perrot, avec ses compatriotes qu’inquiètent ces persécutions, sont dès lors décidés à rendre « coup pour coup » à cette engeance jacobine, anti-bretonne, anti-chrétienne, qui entend détruire la Bretagne. Ce sont aussi les années qui voient, avec une nouvelle génération, naître le premier Parti nationaliste breton (PNB). Dès lors, le combat breton ne va plus se contenter d’être l’œuvre d’aimables cercles régionalistes de notables érudits, se consacrant exclusivement à l’Histoire, le culturel, l’archéologie. Désormais, il va investir le terrain politique est investi. L’abbé Perrot qui se défend de se mêler de politique, surtout en tant que prêtre, sait parfaitement que les combats pour la langue, la culture bretonne et la foi ne peuvent se soustraire à ce combat, car finalement tout est politique, car l’ennemi est politique et même idéologique.

Le Bleun-Brug, un Puy du Fou avant l’heure

En 1905, au château de Kerjean en Saint Vougay, dont il est recteur, l’abbé Perrot fonde la fête du Bleun-Brug (Fleur de Bruyère). Cet événement, pour lequel il reçoit les soutiens de l’Église, de tous les notables, dont la majorité appartient à la noblesse bretonne encore très influente, mêle, loin de tout folklore, le culturel et le spirituel. L’enjeu est d’importance, car par le festif intelligent, il s’agit de rendre aux Bretons leur fierté de… Bretons. Fierté de leur langue, de leurs traditions, de leurs costumes, de leur culture, de leur Histoire dont ils ignorent tout. Parmi les personnalités qui vont promouvoir et défendre l’œuvre naissante de l’abbé Perrot, le Comte Albert de Mun qui œuvre avec La Tour du Pin à l’application de lois sociales en conformité avec la Doctrine sociale de l’Église. Justement, le programme éminemment social catholique du Bleun-Brug le séduit au point d’en accepter la présidence d’honneur, et de le défendre jusque dans l’enceinte du Palais Bourbon. C’est ainsi que jusqu’en 1914, le Bleun-Brug va aller de succès en succès, et être un événement vraiment populaire.

Août 1914, c’est la guerre, la mobilisation générale. Un monde s’apprête à disparaître, mais personne ne le sait. Toute l’œuvre de reconquête de l’âme, de la culture bretonne qu’a suscité en 10 ans le Bleun-Brug est anéantie ; l’abbé Perrot est contraint de suspendre la publication de sa revue Feiz ha Breiz qui était « La Voix du Bleun-Brug et de la renaissance bretonne ».

L’abbé Perrot est mobilisé. La République, qui n’a de cesse de diffamer, de persécuter les prêtres, est bien aise de les mobiliser pour sa défense, et le clergé breton paiera un lourd tribut du sang dans cette boucherie européenne. Comme beaucoup de ses confrères, l’abbé Perrot remplira sans hésiter, en tant qu’infirmier-brancardier, ses devoirs et sera le compagnon d’infortune de ses compatriotes si nombreux à se faire tuer pour les « valeurs de la République ». Il va même se comporter en héros, n’hésitant pas, au risque de sa vie, à prendre la place d’un père de famille qui était envoyé en mission au cœur du front et avait toutes les chances d’y laisser sa peau. Pour ce sacrifice risqué, mais réussi, l’abbé Perrot sera cité à l’Ordre de la Nation et recevra la Croix de guerre du combattant et la Médaille militaire Interalliée de la Victoire. Plus tard, à ceux qui l’accuseront par son militantisme breton de nourrir et diffuser un « esprit antifrançais », il n’hésitera pas à mettre sous le nez de ses accusateurs ses états de service au front.

17:22 Publié dans Combat nationaliste et identitaire, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 01 avril 2023

Une biographie de Miguel Primo de Rivera, père de José Antonio, signée Michel Festivi

Un dictateur éclairé pour régénérer l’Espagne : 1923-1930

Le Régime politique de Miguel Primo de Rivera a duré du 15 septembre 1923 au 28 janvier 1930 ; il est singulièrement méconnu en France. Beaucoup d’historiens qui publient sur l’Histoire de l’Espagne ou sur la Guerre Civile espagnole, ne lui ont consacré que de trop brèves pages, parfois caricaturales. Et pourtant, ce fut une expérience politique des plus originales qui permit à l’Espagne de redresser la barre après des années de fiascos politiques, économiques, extérieurs et des désordres grandissants.

Non seulement Miguel Primo de Rivera rétablit l’ordre public, mais il réussit enfin la pacification du protectorat espagnol au Maroc, alors qu’il n’était pas partisan de conserver cette possession. Il impulsa d’importants travaux publics, de nombreuses réformes économiques, et tenta un changement institutionnel qui ne put néanmoins parvenir à son terme. Trop souvent négligé, voire brocardé, ce Régime ne fut ni un pronunciamiento de plus, ni un fascisme, ce que le livre démontre. Miguel Primo de Rivera accordera également la nationalité espagnole aux juifs sépharades, l’auteur revient sur cette séquence historique qui permettra durant la Seconde Guerre mondiale, le sauvetage de plusieurs milliers de juifs.

En matière sociale, et grâce à des hommes compétents, le Régime mit en place un corporatisme particulier qui se comprenait dans le cadre d’un catholicisme social, pour entreprendre la synthèse entre le capitalisme et le socialisme, et tenter d’éradiquer la pauvreté. D’ailleurs, le PSOE et son syndicat l’UGT collaborèrent à ces institutions corporatistes qui multiplièrent les avancées sociales en faveur des classes laborieuses.

Ce livre fait partie de la trilogie de l’auteur sur l’histoire contemporaine de l’Espagne, après les trahisons des gauches espagnoles soit l’histoire de la Seconde République, et les violences anarchistes et des milices révolutionnaires dans l’Espagne ensanglantée. Il n’hésite pas, à pourfendre les vérités imposées par la doxa des gauches et l’université française sur l’Espagne de ces années-là et revient aussi sur la révolution armée des Asturies, la pitoyable gouvernance de Manuel Azaña, la mainmise de Staline sur l’Espagne du Front populaire et les nombreuses contre-vérités que l’on peut malheureusement lire ou entendre à foison.

Miguel Primo de Rivera, un dictateur éclairé pour régénérer l'Espagne 1923 1930, Michel Festivi, préface d'Arnaud Imatz, Dualpha, 344 pages, 35,00 € cliquez ici

12:17 Publié dans Livres, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 27 mars 2023

Nantes, mercredi 29 mars : messe et hommage à Charette

13:58 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

La Vendée à l'Honneur

12:06 Publié dans TV SYNTHESE, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 22 mars 2023

UNE ÉMISSION CONSACRÉE À FRANÇOIS DE LA ROCQUE AVEC DIDIER LECERF, PRÉSENTÉE PAR GUILLAUME FIQUET, SUR TV LIBERTÉS

POUR ACHETER CE LIVRE CLIQUEZ ICI

13:58 Publié dans Didier Lecerf, Livres, TV SYNTHESE, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 20 mars 2023

RAPPEL Samedi 25 mars : pélerinage annuel des Lucs-sur-Boulogne (85)

19:55 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |