vendredi, 31 mars 2017

31 mars 1994 : mort de Léon Degrelle

Léon Degrelle raconte : double CD cliquez ici

15:30 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 09 mars 2017

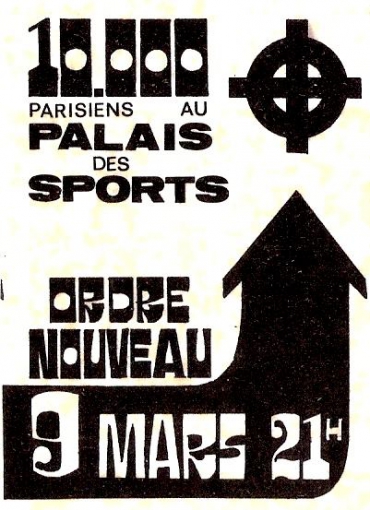

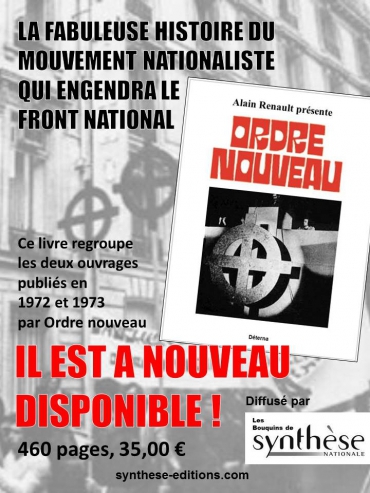

9 mars 1971 - 9 mars 2017

10:25 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 10 février 2017

10 février 1977, 10 février 2017 : souvenez-vous d'Alain Ecoffier

Le vendredi 10 février1977, une manifestation devant l’Aéroflot sur les Champs-Élysées à Paris, lieu symbolique de la recherche de respectabilité de l'URSS en France, était organisée par les Groupes d'action solidaristes. En présence d’un important service d’ordre de la Préfecture de police, quelques centaines de militants se rassemblèrent dans le calme, peu avant 15 heures.

Tout à coup, au milieu des slogans hostiles à l’URSS et au communisme en général, un homme jeune, en veste et cravate, se détacha de la foule. Il portait à la main deux jerricans en plastique. Profitant de l’inattention de la police, il entra dans le hall de l’agence soviétique, eut juste le temps de s’asperger de l’essence contenue dans les jerricans, lança un dernier « communistes assassins », puis s’enflamma.

Aussitôt, quelques employés russes de l’Aéroflot tentèrent de le secourir en utilisant un extincteur à poudre, en vain. Gravement brûlé, il fut transporté d’urgence à l’hôpital Foch de Suresnes, où il décéda de ses blessures.

Ce geste, peut être discutable, visait à attirer l'attention des Français sur les crimes communistes dans le monde. 12 ans plus tard, en novembre 1989, le Mur de Berlin s'écroulait.

Le suicide d'Escoffier eut un retentissement dans toute l'Europe. A l'instar de celui de Yann Pallach à Prague en 1968, il marqua toute une génération de militants nationalistes. Une chanson a même été composée quelques jours plus tard par des militants du MSI à la gloire d'Alain Escoffier.

19:12 Publié dans Nous avions un camarade..., Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 06 février 2017

Cérémonie organisée par le Cercle franco hispanique en hommage à Robert Brasillach

Samedi matin, comme chaque année, le Cercle franco-hispanique a déposé une gerbe sur la tombe de Robert Brasillach, assassiné le 6 février 1945 et enterré dans le petit cimetière situé au pied de l'église St Germain de Charonne dans le XXe arrondissement de Paris. Une centaine de personnes, dont de nombreux jeunes, a assisté à cet acte de fidélité.

Samedi matin, comme chaque année, le Cercle franco-hispanique a déposé une gerbe sur la tombe de Robert Brasillach, assassiné le 6 février 1945 et enterré dans le petit cimetière situé au pied de l'église St Germain de Charonne dans le XXe arrondissement de Paris. Une centaine de personnes, dont de nombreux jeunes, a assisté à cet acte de fidélité.

Nous vous proposons ici le message d'Hélène Grimaldi, Présidente du Cercle franco-hispanique, prononcé à l'attention des participants :

Chers amis,

Comme chaque année, nous sommes réunis ici, dans ce cimetière à dimension humaine qui respire la quiétude et la modestie parce que « chaque âge a sa beauté et que cette beauté doit toujours être une liberté ».

Nous avons comme devoir de ne jamais oublier la première semaine de février 1945.

Quand Maître Isorni est venu apprendre à Robert Brasillach que son recours en grâce avait été rejeté par De Gaulle, il lui dira que des « milliers de gens sont avec lui et lui demeurent fidèles », Robert Brasillach répondra : « Je sais ».

Plus de soixante-dix ans après ce « Je sais », notre présence ici est le maigre témoignage de respect et de fidélité que nous lui offrons.

Nous sommes ici pour garder en mémoire ce « Je sais » comme un cri collectif d’Amour et d’Espérance pour la France, en souvenir fidèle à un martyr et aussi en témoignage d’adhésion à Celui qui savais, celui qui a donné sa vie pour la nôtre en disant « Pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».

N’oublions jamais que l’extrême difficulté de notre mission politique est une épreuve à la hauteur de nos ambitions, toutes au service de la Patrie, que Jose Antonio Primo de Rivera a définit comme une Unité de destin dans l’Universel.

« Vers l’avenir, fidèles au passé » chantons-nous.

Sans nous, sans notre extrémisme qui n’a d’extrémisme que notre rigueur et notre fidélité, le nationalisme ne serait plus digne du sacrifice de Robert Brasillach. Il aurait perdu son contenu historique et empiriste pour se fondre dans un contenu populiste.

Nous élevons la voix comme l’a fait Robert Brasillach contre ceux qui par démagogie rabaisse notre peuple à des discours populaciers, des formules vides, mensongères et irréelles.

N’oublions pas comme disait Robert Brasillach que « nous n’avons pas à renier le 6 février. Chaque année, nous allons porter des violettes place de la Concorde devant cette fontaine devenue cénotaphe en souvenir de nos morts. Chaque année la foule diminue, parce que les patriotes français sont oublieux par nature. Seuls les Révolutionnaires ont compris le sens des mythes et des cérémonies. Mais le 6 février fut un mauvais complot, ce fut une suite de sacrifices qui reste dans notre souvenir avec son odeur, son vent froid, ses pales figures courantes, ses groupes humains au bord des trottoirs, son Espérance invincible d’une révolution nationale, la naissance exacte du nationalisme social de notre pays ».

07:34 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 02 février 2017

Niort : un aimable bombage qui ne passe pas inaperçu...

Ce n'est pas bien de salir les murs diront, parfois à juste titre, certains... Néanmoins cela fait toujours plaisir de tomber sur des bombages sympathiques. C'est le cas de celui réalisé dans le sous-terrain de la gare de Niort et relevé aujourd'hui sur Facebook...

Il convient de rappeler que le lieu n'est pas anodin. Certains lecteurs de Synthèse nationale se rappelleront sans doute de cette soirée épique du 12 avril 1979 au cours de laquelle un affrontement d'une rare violence s'est déroulé dans le hall de la gare du chef-lieu des Deux-Sèvres entre une quinzaine de militants nationalistes du Parti de Forces nouvelles et une quarantaine de gauchistes. Il y eu quatre blessés qui durent être hospitalisés (trois chez les agresseurs gauchistes et un chez les patriotes) L'événement fit à l'époque grand bruit dans la presse locale et il fut même relaté dans Le Figaro du lendemain.

Ce soir là s'était en effet tenu, dans une salle privée, malgré l'interdiction du maire (PS) René Gaillard, un meeting de l'Eurodroite (du nom de la liste du PFN menée par le regretté Jean-Louis Tixier-Vignancour aux élections européennes de juin 1979). Humiliés, les socialistes envoyèrent leurs petits valets d'extrême gauche agresser les militants nationalistes alors que ceux-ci raccompagnaient l'orateur national du parti qui allait prendre un train de nuit pour Paris. L'affrontement fut bref et les gauchistes, avinés voire drogués, en prirent plein la gueule, cela à tel point qu'ils durent s'enfuirent lamentablement... On en rigole encore.

Voilà pourquoi, trente huit ans plus tard, ce bombage ne peut que rendre fort aise ceux qui se sont battus, ce 12 avril 1979, contre les sbires de l'ancienne municipalité socialo-communiste.

Pour information, sachez qu'en 2014, lors des dernières élections municipales, la dynastie Gaillard qui régnait en maitre sur la ville de Niort depuis des décennies a été enfin éjectée dès le premier tour. Et, cerise sur le gâteau, notre camarade Jean Romé Charbonneau (FN) a été élu à cette occasion conseiller municipal. Comme quoi, à Niort aussi, les temps changent...

Synthèse nationale

23:48 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 17 janvier 2017

Koh-Chang : victoire française qu’il est interdit de fêter

L'écrivain à Perros-Guirec, l'une des rares communes françaises qui honorent la bataille de Koh-Chang

Eric Miné Boulevard Voltaire, 17 janvier 2013

Le 17 janvier 1941, aux abords de l’île de Koh Chang, la marine française d’Indochine infligeait à la Thaïlande une lourde défaite dans le cadre d’un conflit territorial. Cet affrontement fut la seule victoire navale flotte contre flotte à mettre au crédit de notre pavillon au cours des deux guerres mondiales réunies. Et même si l’on remonte à des temps immémoriaux, il est peu d’exemples d’une escadre française envoyant par le fond – ou rendant inopérantes – la totalité des unités ennemies, dans ce cas-ci égales en nombre et supérieures en technologie.

L’artisan de cette victoire, le commandant Bérenger, rentra au port de Saïgon sous les acclamations d’une foule annamite et européenne qui ovationnait ses marins à la parade, au complet sur des bâtiments indemnes de toute éraflure.

Ce fait d’armes contraignit la Thaïlande au cessez-le-feu et impressionna les Japonais ainsi incités à la prudence. Certes, cette victoire navale n’empêcha pas le coup de force nippon du 9 mars 1945 – la donne internationale aura alors changé – mais elle préserva l’Indochine de la guerre du Pacifique qui faisait rage autour d’elle pendant les quatre années qui s’ensuivirent.

Au-delà de la prouesse militaire et de ses conséquences, la victoire française de Koh Chang est avant tout un symbole. Celui d’une France qui, bien qu’humiliée par une débâcle, blessée par un armistice inégal, sait toujours vaincre malgré l’adversité, son génie étant intemporel, indépendant des soubresauts du monde et des atermoiements politiques.

Et cependant, en ce 17 janvier, 72e anniversaire de la bataille de Koh Chang, pas le moindre hommage officiel ne sera rendu à nos marins de 1941.

Évidemment, la raison de cette solennelle aphonie de ceux qui nous gouvernent pourrait être la courtoise attention de ne pas froisser la Thaïlande.

Agiter sous le nez de son office de tourisme une vieille carte postale toute grise de ses îles sous le feu de nos canons, à une époque où les cocotiers poussaient en noir et blanc, n’est certes pas très aimable. Surtout quand ce beau pays ensoleillé accueille chaque jour davantage de nos compatriotes candidats à l’expatriation, parce que lassés justement de la pitoyable gouvernance qu’ils subissent chez eux. Cela, on aurait pu le comprendre.

Las ! Il n’en est rien. Car, quand bien même eût été cet acte diplomatique fort, il vous faudrait chercher longtemps pour dénicher, dans quelque recoin du territoire, une plaque indiquant une venelle ou un square excentré qui veuille bien porter le nom de Koh Chang, ou le patronyme d’un commandant Bérenger s’étalant sur le flanc d’un de nos vaisseaux de guerre. Quand, par ailleurs, on célèbre à tout bout de champ de glorieux inconnus au passé pas très net ou des « grandes dates » telles le 19 mars 1962 pour des prétendues « paix » qui n’honorent que la vision douloureuse d’une France affaiblie, le motif d’une si méprisante amnésie est à chercher ailleurs.

Cette victoire qu’on nous cache si bien et que les profs de nos écoles sont tenus de ne pas rappeler souffre d’une tare originelle : en 1941, l’Indochine attaquée était sous le gouvernorat de l’amiral Decoux. Celui-là même qui eut le mauvais goût de ne reconnaître l’autorité du général de Gaulle qu’après la libération de la métropole.

Alors, que voulez-vous, quand toutes les valeurs s’inversent, la gloire d’une victoire – ainsi que l’honneur des marins et des officiers qui y ont contribué –, fut-elle exceptionnelle tant par son symbole que par sa rareté, ça ne vaut pas bien cher face à une fatale erreur de protocole !

Koh-Chang la victoire perdue, Eric Miné, éditions Soukha, 2012

09:53 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 04 janvier 2017

Italie, le 7 janvier 1978, trois militants nationalistes tombent sous les balles de terroristes et de la police.

Le 7 janvier 1978, trois militants nationalistes tombent sous les balles de terroristes et de la police.

Les trois jeunes Italiens militaient au Front de la Jeunesse (FGD-Fronte della Gioventù). La première fusillade se déroula quand les militants sortaient alors d’une réunion du Mouvement social italien (MSI-Movimento sociale italiano). Ils furent mitraillés par cinq ou six extrémistes de gauche qui attaquèrent avec des armes automatiques.

Franco Bigonzetti, un étudiant en médecine de 20 ans est tué. Francesco Ciavatta, 18 ans, est blessé ; il parvint à quitter les lieux, pendant que trois autres militants réussissent à revenir au local du MSI, dont Vincenzo Segneri, également blessé par balles.

Les lâches criminels poursuivent Francesco et l’abattent, dans le dos. Il décèdera dans l’ambulance qui le conduit à l’hôpital. Une manifestation spontanée s’organise alors contre ce crime ignoble. Dans une atmosphère tendue, un journaliste de la RAI se livre à un acte tout aussi ignoble : il va éteindre sa cigarette dans le sang de l’une des victimes. Un mouvement de protestation gronde dans la foule ; la police intervient alors est le capitaine de police Edward Sivori abat Stephen Recchini. L’intention de tuer est certaine puisqu’il tire en pleine tête, entre les deux yeux du jeune militant de 19 ans, par ailleurs guitariste du groupe Janus.

Stephano Recchioni décède après deux jours d’agonie.

L’action criminelle des marxistes fera une quatrième victime : le père de Francesco Ciavatta se suicide quelques mois plus tard.

Un cinquième militant nationaliste sera assassiné suite à cette affaire. Un an après le massacres, les organisations nationalistes italiennes veulent démontrer publiquement en souvenir de leurs camarades et pour protester contre l’inaction de la police et de la justice. La marche est interdite par les autorités. Une manifestation spontanée aura pourtant lieu et se déroulera sans le moindre incident.

Alors qu’il rentre chez lui avec un camarade, Alberto Giaquinto est approché par une voiture de police banalisée. Des policiers finissent par en descendre est l’un d’eux tire une balle dans la nuque d’Alberto. Grièvement blessé, il tombe à terre ; les policiers s’enfuient, laissant leur victime mourir. Il demeure plus de 20 minutes dans la rue sans qu’aucun secours n’arrive. Transporté à l’hôpital, il y décède peu après.

Alors qu’il meure, sa famille à ses côtés, le domicile de ses parents est vandalisé par des policiers qui veulent se couvrir et cherchent des preuves – mais agissent sans mandat. Ils prétendirent en effet qu’Alberto était armé, ce qui était faux.

Albert Giaquinto avait 17 ans. La justice n’a jamais condamné les assassins. Plusieurs criminels rouges ont été identifiés : Mario Scrocca, Fulvio Turrini, Cesare Cavallari, Francesco de Martiis e Daniela Dolce. Sans aucun doute coupables, le premier s’est suicidé, le dernier s’est enfui. Les autres seront finalement acquittés.

Les flics tueurs ont également été acquittés.

Trente ans après, aucun des criminels n’a été condamné.

Depuis nos camarades italiens commémorent la mort de leurs camarades sur les lieux du drame.

1er JANVIER 2017 :

LA LIBRAIRIE NATIONALISTE DE FLORENCE VICTIME D'UN ATTENTAT À L'EXPLOSIF.

Le 1er janvier 2017, tôt dans la matinée, une bombe a explosé devant « Le Bargello », une librairie militante proche de Casapound, mouvement culturel et politique italien dissident. Un démineur de la police, qui était sur place après qu’un colis suspect ait été signalé, a été grièvement blessé dans l’explosion.

L’équipe de déminage était intervenue à peine trente minutes après avoir bouclé la zone – via Leonardo da Vinci, dans le centre historique de Florence – suite à l’alerte concernant le colis suspect. En pleine intervention, la bombe a finalement explosé, blessant grièvement au visage et aux mains le démineur qui tentait de la désamorcer. Celui-ci pourrait perdre un œil, mais ses jours ne sont pas en danger.

Il s’agit du troisième attentat visant la librairie « Le Bargello », en à peine un an. En février 2016 déjà, une bombe avait explosé au même endroit. Une enquête est en cours, et des perquisitions ont été réalisées dans un quartier anarchiste de la ville. Lire la suite cliquez là.

Source GUD cliquez ici

12:38 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 30 décembre 2016

30 DÉCEMBRE 2006 - 30 DÉCEMBRE 2016 : IL Y A DIX ANS, SADAM HUSSEIN ÉTAIT LIQUIDÉ AU NOM DU MONDIALISME

10:36 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 07 décembre 2016

1 000 drapeaux pour 100 000 morts en AFN sur les Champs Elysées

Le 5 décembre 2016, une imposante cérémonie à la mémoire des 100000 morts en AFN dans notre histoire, a réuni à Paris 1000 drapeaux d’anciens combattants, au pied de l’Arc de Triomphe.

Cette magnifique démonstration de force des associations d'anciens combattants peut être interprétée comme une réponse à la prétention communiste d'imposer le 19 mars comme date des commémoration de la fin de la guerre d'Algérie.

01:41 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

dimanche, 04 décembre 2016

Les socialistes veulent recréer une "Alliance populaire"... Il reste justement des affiches à coller à leur disposition

A propos de l'ignardise socialiste cliquez ici

20:16 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

samedi, 19 novembre 2016

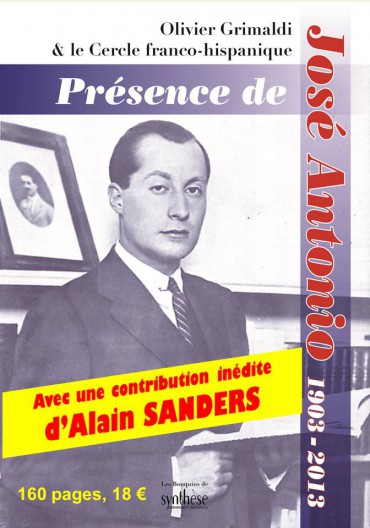

Dimanche 20 novembre : 80e anniversaire de l'assassinat de José-Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Phalange espagnole

11:49 Publié dans Livres, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 04 novembre 2016

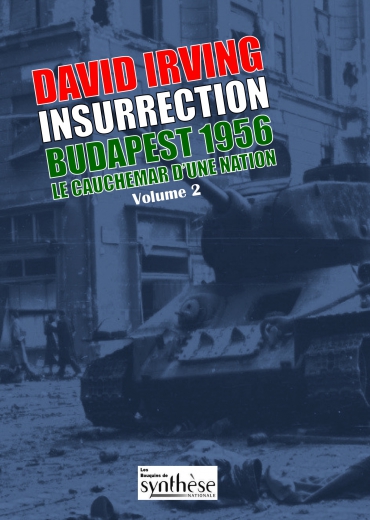

4 novembre 1956 : entrée des chars soviétiques dans Budapest. Une tragédie racontée par David Irving

Le second volume Budapest 1956 de David Irving

sera en vente mardi prochain 8 novembre.

Traduction inédite en français du texte original cliquez ici

Les deux volumes cliquez là

Nous vous proposons la lecture de ce magnifique texte écrit par Jacques Meunier, l'un des fondateurs des éditions de Chiré, en 1966 et publié dans notre confrère Lectures françaises cliquez ici

En octobre 1956, le peuple de Budapest (étudiants, ouvriers, employés, militaires…) s’est soulevé contre l’oppression communiste et la dictature des dirigeants hongrois sous tutelle soviétique. Elle fut très violemment réprimée dans le sang, l’emprisonnement, la déportation et tant d’autres sévices dont les communistes sont coutumiers. Elle se déroula sans le moindre appui, ou aide, ni même les protestations des nations occidentales du monde dit « libre ». Pour le dixième anniversaire de ces événements, Poitiers Université, le journal des étudiants nationalistes de Poitiers, avait rendu hommage (dans son n° 26, novembre 1966) au peuple courageux qui avait osé défier le monstre soviétique. Nous en reproduisons ci-dessous le contenu intégral :

Budapest 1956 : l’honneur de la jeunesse

(texte écrit par Jacques Meunier en 1966)

Sur la place Josef Bem, en cette soirée du 23 octobre 1956, dix mille personnes défilaient dans cette foule, surtout des jeunes gens, étudiants, collégiens, ouvriers…; des cris fusaient : « Les Russes à la porte » ; des chants : « Debout Magyars » ; des clameurs : « Liberté, liberté ! ». La liberté, le droit, la justice, pour les hommes de l’Occident, ce sont des mots ; pour les Hongrois de 1956, ces mots représentent l’espérance, la fin du cauchemar, le bout de la nuit !

« Que Dieu protège la Hongrie ! ». Les manifestants chantent et les postes de police flambent, des coups de feu éclatent ; ils ne savent pas encore ce qu’ils font et déjà la contre-révolution hongroise est en marche.

Sur les pelouses, les enfants dansent, les jeunes filles sourient en distribuant des cocardes et au Comité Central du parti communiste, Gerö hausse les épaules et déclare : « Ce n’est rien, ils vont aller se coucher ». Ils se coucheront, en effet, mais seulement quand ils seront morts ; pour l’instant, il n’est pas question de recul. Les manifestants n’en croient pas leurs yeux, car les insurgés en armes arrivent de partout : ouvriers, paysans, soldats ; les uns portent de vieux fusils rouillés, d’autres, des mitraillettes russes flambant neuves, et tous ont dans les yeux la même foi et dans les cœurs la même espérance.

Mais les Rouges réagissaient, les chars s’avancent, les mitrailleuses crépitent, mais les révoltés résistent ; l’armée hongroise arrache l’étoile rouge de son drapeau ; elle ouvre 1e feu sur les Russes ; l’insurrection a gagné.

L’étranger s’étonne ; Moscou s’affole. Dans Budapest, la joie éclate, la statue de Staline se brise au sol, la foule applaudit ; 1e Cardinal Primat de Hongrie est tiré de son cachot et le peuple l’acclame. Dans les bagnes rouges, les prisonniers politiques commencent la grève générale et partout les AVO s’enfuient pour échapper à la foule.

Mais les maîtres de l’U.R.S.S. ne veulent pas lâcher leur proie ; ce peuple veut vaincre, il doit mourir. Contre ces jeunes gens, on va lancer des divisions blindées ! Et des quatre coins de l’empire russe, des plaines d’Ukraine, des montagnes du Caucase, des steppes de Sibérie, l’Armée Rouge se rue vers l’ouest.

Alors, dans les casernes de Buda, dans les Facultés de Pest, dans les usines de la banlieue, c’est la mobilisation générale, mais que pourront des poitrines contre des canons et des chars ? La jeunesse de Hongrie sera digne de sa race, de son sol, de sa foi, et le sang versé sur les pavés de sa capitale en sera le témoignage ineffaçable.

Mais hélas, en face de cette détresse, de cet héroïsme, de ces appels au secours et de ce meurtre gigantesque, l’Occident restera sourd et muet. L’Histoire dira les responsabilités de ces hommes qui savaient et qui n’ont rien dit, qui pouvaient et qui n’ont rien fait, de nos ministres et de nos députés qui savouraient leurs ballets roses pendant que tombait ce crépuscule sanglant.

Aujourd’hui, les insurgés sont morts… ceux qui ont survécu sont au bagne ou en exil.

Dans les capitales de nos pays, on parle de synthèse Est-Ouest… Dans nos villes de France, dans nos universités, quelques réfugiés hongrois se sont installés ; ils restent seuls, nostalgiques et oubliés ; autour d’eux, on parle de Bob Dylan, du cinéma, ou des vacances et quand les étudiants descendent dans la rue, c’est pour réclamer le pré-salaire ou la paix au Vietnam… L’U.N.E.F. est à Prague et le « vent de l’Histoire » a séché le sang des martyrs et les larmes des mères.

Si Dieu leur a refusé la victoire sur Terre, les Magyars ne sont pas morts en vain. Il y a dans notre pays des jeunes gens qui n’ont pas oublié ; notre révolte est née de la leur ; nous n’avions que quinze ans quand a coulé le sang de la Hongrie, mais pour nous, l’honneur ne sera jamais une chose morte. Et c’est à nous qu’il appartient aujourd’hui de rendre hommage aux étudiants de Budapest ; ils ont été l’honneur de la jeunesse de l’Europe ; ils seront demain l’exemple des générations à venir.

16:26 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 24 octobre 2016

23 octobre 1983 : 58 parachutistes français sont morts à Beyrouth...

11:35 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 18 octobre 2016

Bernard Lugan nous raconte l'Afrique sur TV Libertés

08:52 Publié dans TV SYNTHESE, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 14 octobre 2016

Samedi 15 octobre, Roger Holeindre à Nogent sur Marne

19:22 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

dimanche, 21 août 2016

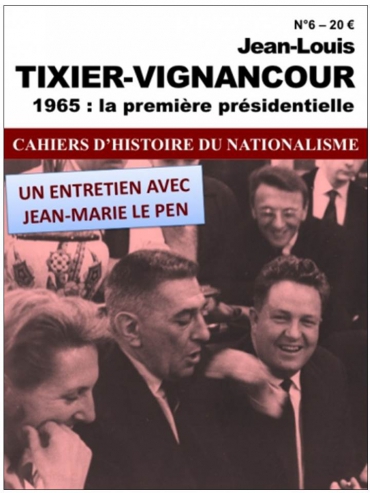

Tixier-Vignancour 1965 : il y a deux manières de parler politique...

Jean-Louis Tixier-Vignancour, candidat national

à la Présidentielle de décembre 1965

Lire le remarquable article de Jacques Chassaing publié sur le site de Riposte laïque cliquez ici

Ainsi que :

Commandez-le en ligne cliquez ici

Bulletin de commande cliquez là

10:38 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

dimanche, 17 juillet 2016

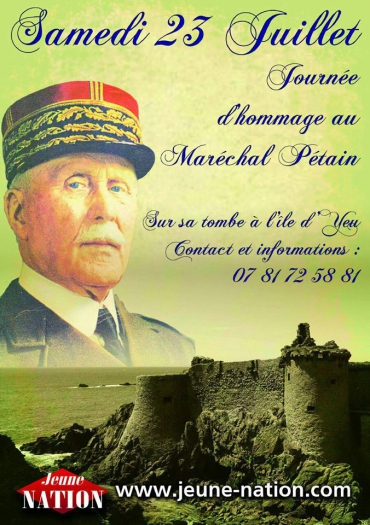

Samedi 23 juillet : hommage au Maréchal Pétain à l'Ile d'heu

10:08 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 28 juin 2016

Un peu d'histoire

En savoir cliquez ici

20:17 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 06 juin 2016

En ce 6 juin, un peu d'histoire : la Normandie sous les bombes alliées...

TV Libertés cliquez ici

09:43 Publié dans TV SYNTHESE, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 19 mai 2016

Samedi 21 mai, à Paris, procession en l'honneur de St Martin

08:18 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 21 mars 2016

Arrivée triomphale de l'anneau de Jeanne d'Arc sur le sol de France

Vendée : l'anneau de Jeanne d'Arc présenté au Puy du Fou

Source Le Courrier de l'Ouest cliquez ici

Environ 5 000 personnes ont assisté ce dimanche au Puy du Fou à la présentation d'un anneau attribué à Jeanne d'Arc, acquis fin février à Londres par le parc de loisirs vendéen.

Dans la cour du château du site, l'anneau, reposant sur un coussin placé dans un reliquaire en verre porté sur une arche en bois, a fait son entrée, sous une haie d'honneur, à la fin d'un cortège ouvert par une centaine de Saint-Cyriens en uniforme.

Ces derniers, chantant un hymne miltaire, étaient suivis par quelques cavaliers ayant revêtu une armure de chevaliers, accompagnés de fantassins parés d'une cotte de mailles. Le tout sous de nombreux oriflammes et les applaudissements du public.

"C'est un petit bout de France qui revient, une parcelle de nos grandeurs déchues", a déclaré devant la foule Philippe de Villiers, le fondateur du parc de loisirs, dans la cour du château.

Les interventions ont été suivies par La Marseillaise. Puis, le reliquaire contenant l'anneau a ensuite été placé dans la chapelle où le public a été invité à venir se recueillir.

L'anneau, acquis à Londres pour la somme de 376 883 euros, sera exposé pendant toute la saison au parc d'attraction du Puy du Fou "dans un lieu sécurisé", ont fait savoir les responsables du parc.

00:04 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

dimanche, 06 mars 2016

L'anneau de Jeanne d'Arc au Puy du Fou

12:26 Publié dans TV SYNTHESE, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

dimanche, 21 février 2016

Hommage du blogue Theatrum Belli au colonel Driant

Humble hommage de @TheatrumBelli au LCL #EmileDRIANT et à ses Chasseurs @Mission1418 @mbourlet @armeedeterre #WW1 pic.twitter.com/zFAnW9IK6y

— THEATRUM BELLI (@TheatrumBelli) 21 Février 2016

20:11 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

21 février 1916 : début de l'offensive allemande sur Verdun. Les chasseurs du colonel Driant reçoivent le premier choc.

Extrait du livre de Gaston Jollivet : Le colonel Driant

C’est à deux sources également sûres que nous avons emprunté les éléments du récit qui va suivre. Un article très documenté de Maurice Barrès, ami le plus cher du colonel, paru dans l’Écho de Paris, une relation du Père de Martimprey, dernier confident de Driant, nous permettront de suivre presque pas à pas le colonel dans les tragiques journées des 21 et 22 février 1916.

Si M. Barrès ne fut pas le témoin oculaire des derniers instants de Driant, l’enquête à laquelle il s’est livré auprès des survivants de l’épopée du bois des Caures, nous autorise à donner toute notre confiance au magnifique récit qu’il en a fait. Cela d’autant mieux que les notes du Père de Martimprey qui, lui, n’a presque pas quitté son colonel au cours de ces heures grandioses, en confirment, point par point, la minutieuse exactitude.

Comme on le sait, les deux bataillons de chasseurs à pied, 56 et 59e, que commandait Driant depuis le début de la guerre, constituaient l’un des chaînons de la défense de Verdun. Ils occupaient le bois des Caures, au nord de la cité meusienne.

Au matin du 21 février, le colonel remit son alliance à son secrétaire en lui disant avec le plus grand calme : « Si je suis tué, vous irez la rapporter à Madame Driant », puis montant à cheval plus tôt que d’habitude, un peu avant six heures, et désireux de voir le commandant Renouard, se rendit au bois des Caures. Il arriva juste pour le début du bombardement. Bombardement très dense et général sur toutes les positions. On comprit de suite que c’était l’attaque qui commençait.

Régulièrement, le poste de Driant aurait été en deuxième ligne, à cette ferme de Mormont qu’il venait de quitter. Il ne songea pas un instant à y retourner. « S’il y a une attaque, avait-il toujours dit, je ne resterai pas à Mormont, je partirai avec le bataillon de renfort. Qu’est-ce que j’y ferais, une fois mes deux bataillons engagés ? » Il se rendit sous l’abri du commandant des avant-postes, le commandant Renouard. L’ouragan de mitraille était formidable sur le bois des Caures et sur les positions voisines. Toutes les communications étaient coupées ; les chasseurs isolés par des barrages fantastiques. Les 210, les 305 et les 380 ravageaient le bois, jetaient à terre les chênes, d’instant à instant, écrasaient ou même enflammaient des abris.

Driant restera deux jours dans le bois ; il n’en sortira que pour se faire tuer.

Vers 10 heures, ce premier jour, le colonel appelle au téléphone le Père de Martimprey, recteur de l’université de Beyrouth, revenu en France dès la mobilisation. Désireux de quitter l’hôpital de Toul pour aller sur le front, il s’était présenté à Driant, qui fit de lui un brancardier-aumônier.

« C’est une fameuse séance, dit le colonel au Père, en plaisantant à travers le fil, que les Allemands nous donnent aujourd’hui. Mes blessés vous attendent avec votre infirmier au poste de commandement. »

Le Père et son aide arrivent sains et saufs jusqu’à l’abri bétonné et au compartiment où ils trouvent le colonel et le commandant Renouard s’entretenant anxieux du sort des différentes compagnies préposées à la défense du bois et dont on n’a encore aucune nouvelle.

Le colonel apercevant le Père vient à lui « toujours affable et souriant », désigne à l’infirmier des blessés couchés dans la salle contiguë. Les obus font rage. Il est midi. On ne songe pas à manger. Le Père passe dans la seconde partie de la chambre principale où sont massés un certain nombre d’hommes et d’officiers, auprès desquels le colonel et lui se prodiguent.

« Quelques officiers, écrit ce dernier, me prennent alors à part et me prient de les absoudre. Le colonel veut, lui aussi, être mis en règle avec le bon Dieu. Nous nous retirons tous deux dans l’embrasure d’une porte ouverte à l’arrière, mais une pierre projetée par l’éclatement d’un obus et ricochant jusque sur nous, nous avertit que l’endroit n’est pas de toute sécurité et c’est dans l’intérieur de l’abri que je donne au cher colonel sa dernière absolution… Un autre éclatement formidable ! Cette fois-ci nous sommes touchés. Un obus vient d’enfoncer les parois de la chambre à l’extrémité gauche où se trouve le bureau du commandant. C’est un brouhaha indescriptible. Il faut faire ranger les soldats qui obstruent le passage en se massant pour voir ce qui est arrivé. Le colonel Driant et les médecins parviennent les premiers à s’ouvrir un chemin. Des plaintes sortent d’un amas informe de tables, de planches brisées et broyées sous la poussée d’un gros bloc de béton et de plaques de ciment armé. On retire avec peine le jeune et dévoué sous-lieutenant Petitcollot, secrétaire du colonel. Sans y être obligé par son service, ce jeune officier, ingénieur des mines et Lorrain d’origine, avait absolument tenu à rejoindre son chef au bois des Caures. Il paraît avoir les reins brisés par une des masses tombées sur lui. »

Il ne tarda d’ailleurs pas à mourir.

Driant, très affecté de cette perte, n’eut guère le temps de s’attarder dans sa douleur. De minute en minute le bombardement s’intensifiait ; bientôt le poste le plus résistant s’écrasa ; quatorze chasseurs et un officier furent ensevelis.

À 4 heures on grignote quelques petits biscuits de troupe en regardant tomber les obus.

À 5 heures, les Allemands allongent leur tir ; il y a un ralentissement très léger et dans le même moment quelques hommes accourent des grand’gardes en criant : « Voilà les Boches ! »

C’est le moment de l’attaque.

« Tout le monde aux armes et aux tranchées de tir », crie le colonel Driant bondissant hors de l’abri. Et lui-même donnant l’exemple, un fusil à la main, dispose son monde. Comme il n’a plus assez d’hommes devant l’inconnu qui s’avance, il envoie chercher le renfort, c’est-à-dire le 56e, à la ferme de Mormont, et lui-même, sous le bombardement, il parcourt les tranchées bouleversées où sont ses chasseurs : « Eh bien ! mes enfants, ça va ? Du cœur à l’ouvrage, hein ! On est ici, c’est notre place, on n’en bouge pas ». Et montrant les cadavres de ceux que le bombardement avait atteints : « Et puis, quoi ? est-ce donc si difficile de faire comme ceux-là ? Ensemble et comme eux, on ira jusqu’au bout. »

Il est magnifique d’entrain et de crânerie.

Le clairon résonne maintenant sous le reste des hautes futaies et ceux des chasseurs qui tout d’abord n’ont pas entendu la voix de leur chef sortent de leurs abris et viennent autour du réduit central.

Driant donne alors l’ordre au lieutenant Rollin de reprendre par une contre-attaque les grand’gardes où l’ennemi vient de prendre pied, c’est-à-dire la lisière nord-ouest du bois des Caures. Le lieutenant Rollin, à coups de grenades, expulse les Allemands de deux tranchées, échoue sur la troisième, mais, vers six heures, le renfort commence d’arriver, en ordre dispersé (pour éviter les grosses pertes) et s’infiltrant malgré le tir de barrage. Driant envoie ses hommes soutenir le lieutenant Rollin, et l’on peut espérer qu’en dépit de la furieuse attaque d’artillerie tout le bois sera derechef en notre possession à l’aurore.

Vers huit heures, le Père de Martimprey va au poste de commandement pour se renseigner et savoir s’il reste encore des hommes à transporter. Il y trouve le colonel Driant en pourparlers avec le commandant Renouard.

« Il vient à moi, écrit-il, demande des détails sur les blessés, sur leur évacuation pour laquelle il a fait porter des ordres par un exprès. Puis du fond du cœur : “Que je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi, mon Père ! On se sent plus fort et plus courageux avec cela”. Et quand j’allai prendre congé de lui : “Et vous, mon Père, soyez prudent. Ne vous exposez pas inutilement.” Il prêchait la prudence aux autres, mais il ne la pratiquait pas pour lui-même. »

À onze heures du soir, le colonel toujours infatigable parcourt le bois d’un bout à l’autre et visite ses différents postes. C’est avec joie qu’il constate que dans deux de ses grand’gardes, les chasseurs ont pu par une contre-attaque, reprendre aux Allemands la plupart des tranchées que ceux-ci leur avaient enlevées à la faveur du bombardement. « Mais, dit-il au Père de Martimprey qu’il rencontre quelques instants après, demain matin, si nous ne sommes pas secourus, elles seront reprises. Tout est bouleversé, nous ne pourrons pas tenir. ».

C’est sous le coup de cette préoccupation qu’il retourne au poste de commandement. Il écrit et fait porter au général un mot dont voici à peu près le texte : « Nous tiendrons contre les Boches, quoique leur bombardement soit infernal ».

Au petit jour, le feu croît en intensité ; on tient tout de même. Le lieutenant Rollin et ses chasseurs attaquent la seule des tranchées perdues la veille qui restait aux Allemands, mais ceux-ci avaient pu y installer des mitrailleuses. Les chasseurs, bien que leur élan fût brisé, se maintinrent dans leur gain de la veille. Ils ne furent pas délogés, et seulement coupés de toutes communications. Quinze chasseurs que le lieutenant Rollin envoya à Driant en arrière, furent, l’un après l’autre, tous tués en route.

À midi « tout un corps d’armée allemand » (dit la Gazette de Francfort) s’élance contre deux bataillons de chasseurs exténués de fatigue et de privations, et bien diminués, hélas ! Le colonel revient à la position R2 comme la veille, suivi du commandant Renouard qui, la canne à la main gauche, et ses grenades dans la poche droite, exhorte un à un ses chasseurs.

Pendant deux heures, les Allemands sont tenus en échec. C’est bien après, que les chasseurs, le bois, tout est débordé par des compagnies entières qui essuient un feu terrible de notre part.

Il reste quelques chasseurs du 59e, un peu plus du 56e : « Que faut-il faire ? Les munitions sont toutes épuisées : les caissons de ravitaillement ont sauté dans le ravin de Louvemont ». À la suite d’un conseil suprême des trois chefs, le colonel écrit ce dernier billet au colonel Vaulet, commandant la brigade :

« Nous sommes débordés par des forces supérieures. J’engage mes dernières réserves. Envoyez des renforts. Je défendrai jusqu’au bout la ligne des R. »

Dès une heure de l’après-midi, les Allemands ont déclenché un tir formidable d’artillerie. C’est une masse d’obus qui progresse en écrasant tout. Derrière cette meule leurs fantassins s’avancent, et de si près, que plusieurs durent être atteints par leurs marmites. Cette manœuvre leur permet de déboucher brusquement et de se jeter sur ce qui subsiste de nos tranchées. Driant commande au lieutenant Umdenstock d’exécuter une contre-attaque à la baïonnette. Cet officier, en recevant l’ordre tenait sa main sanglante derrière son dos ; il venait d’avoir un doigt enlevé et craignait que son chef, le voyant blessé, ne lui retirât cette mission. Enveloppant son moignon dans son mouchoir, il marche à l’assaut au milieu des cris de ses hommes : « En avant ! À bas les Boches ! » Une balle le jette à terre ; le lieutenant Debeugny le remplace, et tombe la gorge traversée. L’ennemi s’arrête.

Il s’arrête de face, mais continue son mouvement de conversion. Il vient faire la pince derrière le bois des Caures et même sous bois, par Haumont et Ville.

« Les balles sifflaient dans les branches, dit un témoin, les mitrailleuses crépitaient et des rafales de mitrailles s’abattaient dans les taillis. Nos tirailleurs n’avaient plus pour abri que des pareballes faits de pierres entassées à la hâte et des trous d’obus ».

À trois heures, le colonel s’aperçut que ses hommes recevaient des coups de fusil dans le dos. Le bois des Caures était en partie tourné. De plus, les munitions manquaient. Il rassemble ses officiers, tous ces hommes admirables, le commandant Renouard, le capitaine Vincent, le capitaine Hamel. « La gravité de son énergique visage me frappa », a dit plus tard le capitaine Hamel. Il expose en quelques mots que chacun a fait son devoir honorablement jusqu’au bout et que rien ne peut plus arrêter l’ennemi :

– Mes bons amis, dit-il, encore quelques moments, il faudra mourir ou nous serons prisonniers.

– Mais, dit le capitaine Hamel, pourquoi ne pas essayer de mener hors du bois quelques-uns de ces braves gens ? Ce seront autant de combattants pour demain.

Le colonel Driant consulte du regard ses deux chefs de bataillon.

– C’est dur, je préférerais mourir, dit le capitaine Vincent.

Des larmes coulaient sur ses joues et tous les chasseurs présents pleuraient.

Le commandant Renouard approuva l’opinion du capitaine Hamel. Tous étaient d’accord. Le commandant Renouard s’assura qu’il ne restait plus rien dans l’abri dont l’ennemi pût tirer parti, et l’ordre fut donné de battre en retraite sur le village de Beaumont.

On constitue en quatre colonnes ce qui reste des bataillons. À la tête de chacune d’elles se mettent le colonel Driant, le commandant Renouard, le capitaine Vincent et le capitaine Hamel. La colonne que commande ce dernier parviendra seule à s’échapper presque intacte.

Driant va essayer de franchir la croupe en arrière du bois de Ville. À la lisière, il s’est arrêté. Il fait passer toute sa colonne devant lui pour s’assurer qu’il n’y a pas de traînards et à la manière d’un capitaine qui quitte son vaisseau le dernier. Il avait sa canne à la main. Dès que les chasseurs débouchent, ils sont mitraillés.

Les coups partaient de Joli-Cœur, des abris en mine que Driant lui-même avait creusés dans le plateau pour y abriter ses réserves et que les Allemands venaient de saisir.

La colonne qui s’avançait par paquets se sépare, s’émiette encore ; ce n’est plus une troupe en marche, ce sont de petits éléments qui essayent de s’infiltrer, en laissant à chaque bond des morts sur le terrain. La progression se faisait de trou d’obus en trou d’obus. Pour donner une idée du terrain, disons que sur un point voisin, le capitaine Berweiler dans son mouvement de repli, occupa un cratère d’obus avec 70 de ses hommes.

Au moment de sauter dans un trou d’obus, Driant fut touché à la tempe, fit un quart de tour sur lui-même en disant : « Oh ! là, mon Dieu ! » et s’abattit face à l’ennemi. « Le colonel n’a pas dû bien s’y prendre, me dit un chasseur. Il n’était pas fort pour se cacher. »

C’est la déposition du sergent Paul Coisne, du 56e. Elle est, mot pour mot confirmée par le sergent Jules Hacquin du 59e, qui dit ; « Me trouvant dans un trou d’obus, j’entendis le cri : “Oh ! là, mon Dieu !” Je sortis la tête pour me rendre compte et j’aperçus le colonel Driant au moment où il s’abattait face à l’ennemi, aux abords du trou ».

Dans cette extrémité, le colonel Driant ne fut pas abandonné de ses hommes. Coisne sauta auprès de Hacquin et les deux sergents s’occupèrent à dégager les abords du trou de manière à tirer auprès d’eux le colonel qu’ils espéraient n’être que blessé, mais ils aperçurent qu’il avait le hoquet et que le sang lui sortait de la bouche. Deux, trois minutes après, les Allemands arrivaient et saisissaient les deux sergents. Le colonel ne paraissait plus donner signe de vie. Pourtant les deux prisonniers voulaient le prendre sur leurs épaules. Les Allemands s’y opposèrent.

Il était quatre ou cinq heures de l’après-midi. Le député de Nancy, demeura allongé sur la terre lorraine, baignée de son sang.

Cependant des chasseurs de sa colonne rejoignaient un groupe du 59e qui les précédait de trente mètres et criaient que le colonel venait d’être touché. Ils poursuivirent leur marche. Un instant après le commandant Renouard fut tué. L’ennemi talonnait de si près nos hommes, que ceux-ci purent voir le lieutenant Crampel, fait prisonnier, leur adresser des gestes désespérés d’adieu. Le capitaine Hamel, jeune officier de vingt-huit ans, seul survivant de ces nobles chefs, commandait maintenant les deux bataillons. Il rentra à Beaumont avec sa colonne, dernier reste de ces héros.

Héros de Verdun, le colonel Driant était aussi député nationaliste de Verdun et écrivain à succès de romans d'anticipation militaire.

Rappelons la récente réédition de son roman l'Invasion noire qui met en scène (en 1895 !) les djihadistes à l'assaut de l'Europe. Cliquez ici.

15:12 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

dimanche, 14 février 2016

Commémoration de la Bataille de Verdun le dimanche 21 février prochain

A propos de la Bataille de Verdun :

Rappelons aussi que Le Comptoir des éditeurs vient de rééditer les oeuvres complètes du Capitaine Danrit, héros de Verdun. Pour en savoir plus cliquez ici

18:04 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 18 janvier 2016

Souvenez-vous de Jan Palach

Jan Palach, né le 11 août 1948 et mort le 19 janvier 1969, est un étudiant en Histoire tchécoslovaque qui s'est immolé par le feu sur la place Venceslas à Prague le 16 janvier 1969. Par ce suicide public, Palach souhaitait protester contre l'indifférence de la population à l’invasion de son pays par les forces du Pacte de Varsovie en août 1968. Cette invasion avait mis fin brutalement au Printemps de Prague, et aux réformes d’Alexander Dubček dont l'objectif était l'humanisation du système socialiste tchèque ; l’intervention militaire de 1968, suivie par une soumission du Parti communiste tchécoslovaque aux ordres de l'URSS, allaient verrouiller durablement le champ politique de la Tchécoslovaquie communiste, qui entrait dans la phase dite de « normalisation ».

07:23 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 15 janvier 2016

L'Espagne sur TV Libertés

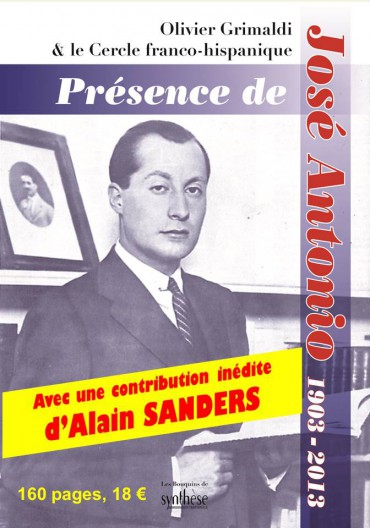

Avez-vous lu "José Antonio Présent" ?

Editeur : Les Bouquins de Synthèse nationale

Parution : octobre 2013

160 pages, 18,00 €

Depuis le début des années 80, le Cercle franco-hispanique, créé par Olivier Grimaldi (décédé en mars 2014), s’est fixé comme mission d’entretenir des liens étroits et fraternels entre les nationaux et nationalistes français et les différentes composantes du mouvement national espagnol.

De plus, le CFH contribue activement à faire connaître en France la pensée et l’action du fondateur de la Phalange, José Antonio Primo de Rivera, héros et martyre de la cause nationaliste ibérique.

C’est dans cet esprit, qu’en juin 2003, fut organisé à Paris un important colloque à l’occasion du centenaire de la naissance de José Antonio et des 70 ans de la création de la Phalange.

Dix ans plus tard, tant l’actualité de la doctrine phalangiste nous semble toujours aussi criante, il nous a paru intéressant de proposer cette réédition, complétée de plusieurs textes, des actes de ce colloque.

Avec les interventions au colloque sur José Antonio de :

Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, Philippe Conrad, historien, Domingo Hernandez-Gonzalèz, économiste et juriste, Arnaud Guyot-Jeannin, journaliste, Arnaud Imatz, écrivain, Pierre Sidos, fondateur de l’Œuvre française, Jean-Claude Valla, écrivain… Et une contribution inédite signée Alain Sanders, journaliste au quotidien Présent…

En annexe : les 27 points de la Phalange

Commandez-le en ligne cliquez là

Bulletin de commande

11:47 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 05 janvier 2016

Quand Michel Galabru rendait hommage à la clairvoyance de la bourgeoisie

01:09 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

dimanche, 03 janvier 2016

Un peu d'Histoire...

11:57 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 25 novembre 2015

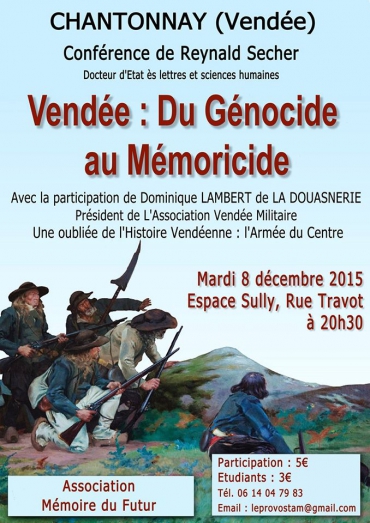

Mardi 8 décembre, Chantonnay (85) : conférence sur la Vendée

12:07 Publié dans Sortir en ville... ou à la campagne, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |