dimanche, 20 juillet 2025

La Ripoublique des copains et des coquins, l’exemple de la Cour des comptes

Michel Festivi

La nomination de Najat Vallaud-Belkacem (NVB), ne passe décidemment pas, et à juste titre. Devant les critiques plus que légitimes de cette arrivée programmée, la gauche a ressorti les incantations grossières et primaires dont elle a l’habitude. Carole Delga, la très socialiste présidente de la région Occitanie a cru devoir traiter ceux qui s’interrogeaient justement sur les qualités de NVB pour occuper ce poste, de « racistes », circulez, il n’y a rien à voir, injurier et ostraciser sont leurs deux mamelles. Pourtant, Le Canard, enchaîné, qui n’est pas à proprement parlé « raciste » me semble-t-il, a suggéré que l’ancienne ministre de l’Éducation nationale, qui n’avait pas brillé par ses performances, aurait bénéficié d’un marchandage entre François Bayrou et les socialistes, pour éviter la censure en septembre, n’oublions pas que le mari de la nominée est patron des députés socialistes.

Comme le titre l’excellent article de Paul Sugy, dans Le Figaro du 19 juillet : « La Cour des comptes, cimetière des éléphants socialiste, où Pierre Moscovici fait régner la loi de la jungle ». Car il n’y a pas que le cas très douteux de NVB, Paul Sugy rappelle que le Président Moscovici s’est entouré de nombreux socialistes, depuis sa nomination.

Paul Sugy fait judicieusement ressortir, que Pierre Moscovici nous prend pour des perdreaux de l’année. En réalité, les membres de la commission qui ont procédé à l’audition des impétrants et donc à celle de NVB, ont tous été choisis par le Président, soit directement, soit par son entourage proche. Donc le fait que Pierre Moscovici, ne présidait pas dans cette commission, n’a strictement aucune importance, contrairement à ses allégations fallacieuses. L’ombre du patron a plané sur la commission, c’est plus que certain.

D’autre part, les membres de cette commission avaient des accointances étroites avec NVB. On va y retrouver par exemple, l’ancien directeur adjoint de cabinet de Geneviève Fioraso, qui fut ministre en même temps que NVB, ou encore un ancien inspecteur de l’Éducation nationale. Mais NVB n’est pas la seule socialiste à avoir eu les faveurs de Pierre Moscovici. C’est ainsi que Vincent Peillon, Agnès Buzyn, ou encore Valérie Rabault ont rejoint l’institution de la rue Cambon.

Par ailleurs, quelles qualités spécifiques, financières et économiques, NVB peut-elle faire valoir à ce poste, elle qui par deux fois a échoué au concours de l’ENA, aucune bien évidemment. Car Pierre Moscovici a mis en place depuis 2020, toutes une série de mesures, qui renforcent l’entre-soi. Il a imposé, contre l’avis de nombreux magistrats de la Cour, Une Charte sur la diversité et l’inclusion, ce qui constitue une rupture d’égalité entre les candidats, comme l’a souligné un magistrat de la Cour au Figaro.

Alors que depuis 1970, un usage constant imposé par Michel Debré, voulait que l’on nomme chaque année, un officier supérieur apportant à la Cour rigueur et discipline de travail, en 2022 Pierre Moscovici a supprimé cette possibilité, s’étant aperçu qu’un membre de la Cour, ancien militaire se présentait à des élections pour le parti Reconquête !. L’article du Figaro fait état d’un témoignage d’un membre de la Cour qui indique : « Si vous êtes étiqueté comme étant de droite, c’est plus difficile d’obtenir une promotion, alors que normalement, elles se font à l’ancienneté ». On s’en serait douté !

Ce parachutage de « la république des copains », comme l’a mis en exergue le JDD, d’une personnalité socialiste, épouse du patron des députés socialistes ne passe pas inaperçu. Contrairement à ce qu’elle a claironné sur X, elle n’a nullement passé un « concours », mais a été cooptée, c’est totalement différent.

Le RN est monté franchement au créneau contre cette décision, contrairement à LR. On notera que NVB occupe des fonctions à la région Auvergne-Rhône-Alpes de Mr Wauquiez. Thomas Ménagé, député RN du Loiret fustige : « Félicitations à NVB, qui intègre la Cour des comptes... en ayant passé un concours qui n’existe pas » ; Jean-Philippe Tanguy entend avec les députés RN de la commission des finances, porter un recours devant le Conseil d’État : « la république des copines et des coquins ça suffit ! » ; Hélène Laporte, autre député RN : « elle a été parachutée par François Bayrou ».

Quant à Sarah Knafo, magistrat en disponibilité à la Cour des comptes, pour avoir réussi, elle, l’ENA, elle a twitté devant cette nomination des plus scandaleuses : « Pourquoi ? Quelles compétences pour mériter d’entrer dans cette si belle institution ? Quel concours ? ».

Pierre Moscovici reste droit dans ses bottes. Il ose encore nous prendre pour des charlots. « Je ne suis pas son copain, j’ai été son collègue. Elle a passé une procédure de recrutement et a été retenue par une commission indépendante », comme aurait dit mon père « mon œil ! ». La commission a été tout sauf indépendante puisqu’elle émane de la Cour des comptes elle-même, il aurait fallu une commission composée de personnes qualifiées, extérieures à la Cour pour parler d’indépendance. Et de plus le fait que Pierre Moscovici a été le collègue au gouvernement socialiste de NVB, et de plus, dans le même parti politique, le PS, entache totalement cette nomination.

Comme l’a indiqué Matthias Renault, député RN de la Somme : « Est-ce une offrande au Parti socialiste pour l’amadouer à l’approche d’une motion de censure ? Cette nomination "sur proposition du Premier ministre" est honteuse ». Nous aurons peut-être la réponse cet automne ?

14:45 Publié dans Michel Festivi | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Juger les mots (Anna Arzoumanov). Le cœur scruté, les mots pesés, chronique d’un pays qui n’aime plus la parole

Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées

Le livre d’Anna Arzoumanov, Juger les mots, dont les pages se lisent comme un traité de philologie tragique, apporte une démonstration accablante : la France officielle n’aime plus le langage. Elle ne l’aime plus pour ce qu’il a de flottant, d’ambigu, de rusé, de poétique. Elle s’en méfie comme d’un animal libre. Jadis patrie de Pascal, de Montaigne et de Bossuet, elle en est venue à redouter toute phrase qui ne serait pas pavée d’une transparence administrative. Ce qu’elle redoute, en vérité, c’est l’esprit.

Je n’exagère pas. J’invite mes lecteurs à lire cet ouvrage, et à le lire non comme un exercice de salon, mais comme un signal faible émanant du fond de notre crise démocratique. Arzoumanov, linguiste de métier, dissèque la manière dont les magistrats, qui ne sont ni poètes ni grammairiens, interprètent aujourd’hui les énoncés publics. Elle montre que les juges, pris dans la logique des lois dites mémorielles ou antidiscriminatoires, en viennent à peser les mots au trébuchet, à interroger non seulement leur sens apparent mais leur soubassement symbolique, leur effet supposé, leur écho dans l’oreille d’un public plus ou moins « informé ».

Autrement dit, la justice française s’est arrogé un pouvoir inouï : sonder les cœurs et les âmes. Elle n’interdit plus seulement des mots, mais des intentions. Elle ne sanctionne plus l’acte de dire, mais le soupçon de vouloir dire. Elle ne juge plus ce qui est exprimé, mais ce qui serait exprimable dans une lecture codée, secondarisée, indirecte, parfois même allégorique. Il ne s’agit plus de censurer des appels à la violence, ce qui serait légitime, mais de condamner la formulation d’un désaccord, d’une inquiétude, ou d’une critique lorsqu’elle est livrée dans une langue suffisamment subtile pour échapper à l’index brut. Ceux qui savent manier le double sens, l’ironie, la litote ou la métaphore sont les nouvelles cibles.

Ainsi les procureurs se font exégètes. Les tribunaux deviennent des synodes. Un mot en -isme passera pour une opinion, un mot en -ité pour une attaque. La phrase « l’homosexualité est une abomination » sera considérée, dans certaines circonstances, comme une idée ; mais dire « les homosexuels sont abominables » vous vaudra la honte publique. Le tour est joué. On ne juge plus la haine, on juge la grammaire. Un suffixe vous envoie devant la XVIIe chambre correctionnelle. Une virgule déplacée, une anaphore ambiguë, et voici l’ombre du délit.

Ce n’est pas seulement une dérive, c’est une régression. En prétendant moraliser la langue publique, nos autorités ont réinventé le procès d’intention, non plus pour savoir ce que vous avez dit, mais ce que vous auriez voulu dire, et, plus encore, ce que certains pourraient croire que vous avez voulu dire. À l’ère du soupçon généralisé, les tribunaux ne condamnent plus des actes, mais des effets supposés. Les juges n’interprètent plus la loi, ils traduisent des messages. Et s’ils s’y trompent ? Peu importe, l’effet potentiel prévaut.

Cette situation, à laquelle Arzoumanov consacre des pages éclairantes, est d’autant plus inquiétante qu’elle contredit l’un des fondements de l’État de droit : la prévisibilité de la norme. Le droit pénal, rappelle-t-elle, repose sur un principe clair : nul n’est censé ignorer la loi. Encore faut-il que cette loi soit compréhensible, donc claire dans ses interdits. Or que constate-t-on ? Que le langage est désormais une matière glissante. Ce que l’un pourra dire sans conséquences, l’autre en sera condamné. Pourquoi ? Parce que l’intention prêtée, l’effet supposé, ou le « contexte élargi » diffèrent.

Prenez l’affaire Zemmour. Il écrit « la plupart des mineurs isolés sont des violeurs ». Formellement, il se contente d’un jugement statistique. Mais les juges ont élargi le contexte : ses discours précédents, son style polémique, sa notoriété, ont transformé la phrase en incitation. Peu importe le sens littéral. On juge l’ensemble. On juge l’homme. Et l’on décide du périmètre légitime de la parole selon la personne qui parle.

Je sais qu’on me dira : « la liberté d’opinion est garantie ». Oui, dans le silence des pensées. La Déclaration de 1789 protège la croyance intime. Mais la liberté d’expression, elle, est criblée de conditions. La loi Pleven, la loi Gayssot, la loi sur l’égalité, les jurisprudences antiféministes, antiracistes ou anti-islamophobes, ont peu à peu réduit l’espace du débat, au nom du vivre-ensemble. Et l’outil de cette réduction, c’est la réinterprétation. On ne vous reproche pas ce que vous avez dit, on vous reproche de parler dans un moment où d’autres pourraient mal vous comprendre.

L’effet est ravageur. Car face à cet arbitraire, deux stratégies s’imposent : se taire, ou dissimuler. Ceux qui veulent dire deviennent indirects. Ils multiplient les codes, les euphémismes, les clins d’œil. Que penser de : « C’est Nicolas qui paye » ? Et comme les juges le savent, ils traquent le double sens, l’ironie, le sous-entendu. Une parole trop habile devient suspecte. Ainsi la République persécute les dialecticiens. Elle encourage les imbéciles, qui s’expriment platement, et elle punit les subtils, qui contournent l’obstacle. Tout cela n’est pas une justice, c’est une chasse aux hérétiques.

On se croirait revenu au temps des disputations théologiques où l’on condamnait pour hérésie des formules imprudemment logées entre deux versets. Les nouveaux inquisiteurs ne portent plus de froc ni de corde, mais des toges et des stylos rouges. Ils ne brûlent plus, ils pénalisent. Ils ne demandent plus : Qu’as-tu dit ? mais : Que pensais-tu ? Et dans quel dessein ? À l’ère de l’intelligence artificielle, nous aurons des machines pour écrire, mais des juges pour interpréter ce que la machine n’a pas voulu dire.

Le livre d’Arzoumanov, bien que rédigé dans une langue trop prudente, porte en lui un avertissement solennel : le droit pénal ne peut survivre à l’arbitraire linguistique. Si la loi ne sait plus dire ce qu’elle interdit, si les juges eux-mêmes inventent la transgression à partir du contexte, alors nous sommes sortis de l’État de droit. Et nous entrons dans l’empire de l’émotion judiciaire, du soupçon idéologique, de la tyrannie douce des bonnes intentions.

Il ne s’agit pas ici de défendre des propos ignobles. Il s’agit de rappeler que la liberté d’expression ne se mesure pas à ce que vous pouvez dire dans un dîner mondain, mais à ce que vous avez encore le droit de murmurer lorsque vous êtes seul contre tous. La République n’a pas à aimer les paroles qu’elle tolère. Elle doit seulement les tolérer.

Ou alors qu’elle dise franchement : il y a des pensées qu’il ne faut plus formuler, même sous masque, même en rime, même par ellipse. Qu’elle annonce le retour de la police des idées. Qu’elle dresse un index. Qu’elle publie les mots interdits. Cela aurait au moins le mérite de la franchise. Mais qu’elle ne prétende pas faire de la justice lorsqu’elle instruit des procès d’intention.

Si tel est l’avenir de notre liberté, alors il faudra à nouveau apprendre à écrire entre les lignes. Et pour ceux qui, comme moi, ont connu d’autres continents, je puis vous dire ceci : une société qui demande aux écrivains de parler en parabole est une société qui prépare la dictature.

Dans ce climat d’étouffement feutré, où les mots sont guettés comme des gestes obscènes, où la dialectique est soupçonnée d’être un art de la dissimulation et où l’ironie devient un crime moral, rares sont ceux qui tiennent bon, droit dans l’orage, sans se coucher. Il faut alors rendre hommage à un homme, et à un travail collectif, qui, contre vents, lois scélérates et tempêtes médiatiques, défend depuis des décennies la liberté de penser et de dire : Jean-Yves Le Gallou, et l’Institut Polémia.

L’œuvre de Le Gallou n’est pas celle d’un pamphlétaire égaré ou d’un franc-tireur isolé. C’est un travail de fond, méthodique, argumenté, où chaque article documente, éclaire, décortique les mécanismes de la censure contemporaine. Depuis L’État censeur, cette étude implacable des dispositifs juridiques qui verrouillent l’espace public, des lois Pleven, Gayssot et Taubira jusqu’aux circulaires préfectorales et aux décisions des parquets, jusqu’aux analyses lucides sur la jurisprudence politique, Polémia démontre, faits à l’appui, que la France est devenue un pays où la liberté d’expression n’est plus qu’un leurre constitutionnel.

Jean-Yves Le Gallou le dit avec la précision d’un juriste et l’insolence d’un homme libre : nous vivons sous un régime où l’on peut être poursuivi pour avoir chanté une chanson, cité un auteur, utilisé un mot dans un sens inattendu, ou simplement fait un geste de désaccord. Le cas de Dieudonné, poursuivi pour une pirouette scénique ; celui de Dominique Venner, dont les écrits pourtant profonds furent traités avec un mépris de police ; ou encore l’affaire Fristot, où une pancarte contenant des noms et une question, « Mais qui ? », suffit à entraîner une condamnation, en disent long sur l’état clinique de notre démocratie.

Polémia ne se contente pas de dénoncer. Il alerte, structure, mobilise. L’Institut tient tête à l’idéologie judiciaire qui prétend sonder les âmes et désarticuler les phrases comme un maréchal-ferrant casse les os d’un cheval rétif. Il tient le flambeau d’une liberté française, celle de Voltaire autant que de Drumont, celle de Jaurès autant que de Barrès, où l’on se bat avec des idées, non avec des convocations au commissariat.

À l’heure où le Conseil d’État se fait gardien des dogmes, où les procureurs deviennent les clercs du nouvel ordre moral, et où les plateaux de télévision s’alignent sur les injonctions ministérielles, Polémia reste l’un des très rares lieux où l’on peut encore réfléchir, débattre, désobéir. Le Gallou y parle de « liberté sous le boisseau » : c’est l’image juste. On étouffe la braise en prétendant contenir l’incendie.

Je l’écris sans emphase : ceux qui, demain, voudront comprendre comment la France en est venue à avoir peur de ses propres mots, liront les archives de Polémia comme on lit aujourd’hui La Nouvelle Inquisition de Faye, non seulement comme des textes de combat, mais aussi comme des diagnostics sur un monde malade.

Le totalitarisme ne commence jamais par des arrestations. Il commence par une peur : la peur de dire. Jean-Yves Le Gallou a eu ce courage rare de parler encore, quand tant d’autres chuchotent. Qu’il en soit ici remercié.

Article publié sur Breizh-info. Pour accéder au site, cliquez ici.

12:30 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

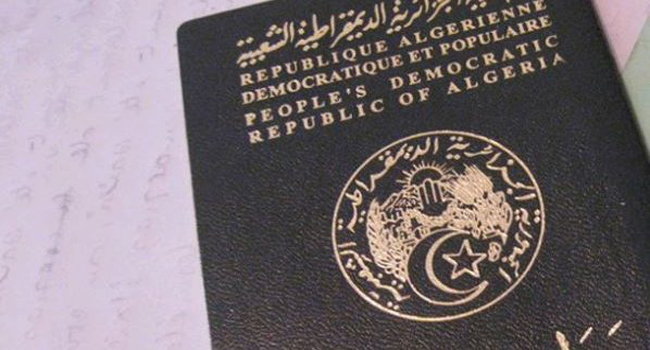

La chanteuse Amel Bent obtient la nationalité… algérienne

Arnaud Raffard de Brienne

La chanteuse française Amel Bent, par ailleurs coach et membre du jury de l’émission de variétés The Voice, entre autres, vient d’obtenir la nationalité algérienne.

Née à Paris intra-muros d’un père algérien ayant quitté le bercail à peine avait-elle soufflé sa troisième bougie et qu’elle n’aura par conséquent pas connu et d’une mère marocaine, la petite Amel Bent Bachir a grandi à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. De nationalité française donc, selon les critères actuels du Code de la nationalité, rien ne la prédisposait à solliciter puis obtenir à 40 ans la nationalité algérienne et sa tirade sur un besoin de « faire la paix avec une partie de mon histoire » pourra légitimement laisser perplexe.

Le chemin classique de l’intégration consiste le plus souvent, pour les populations venues d’ailleurs, à tenter d’obtenir la nationalité française, ce qui s’apparente plutôt à un jeu d’enfant en France et, pour les titulaires d’une double-nationalité, à abandonner tôt ou tard leur nationalité d’origine.

Mais pour Amel Bent, il s’agit semble-t-il d’un processus d’intégration à l’envers ou plutôt, au sens strictement littéral, de désintégration. Du haut de l’estrade installée au consulat d’Algérie pour la circonstance, la chanteuse s’est même fendue d’un vibrant « Je suis fière d’avoir deux maisons et d’aller en Algérie et je me sens chez moi (…) Ce soir, je me sens chez moi avec vous, entre algériens, entre algériennes ».

Il se trouvera certainement des esprits forts pour gager que cet irrépressible amour pour une nation où elle n’a à l’évidence jamais vécu ou en marque d’affection pour un père qu’elle n’a jamais connu, pourrait s’apparenter à s’y méprendre à une manœuvre clientéliste. Pour une chanteuse de variété, s’afficher algérienne en France devrait en effet ouvrir d’intéressantes perspectives commerciales.

Article publié par le Nouveau Présent. Pour y accéder, cliquez ici.

10:42 Publié dans Arnaud Raffard de Brienne | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Etonnant tour de France !

Faudrait-il classer le tour de France au patrimoine mondial de l’Unesco ? Pas utile. Le tour de France réveille et uni une France inquiète, tourmentée, que l’on voudrait nous faire accroire multiraciale et multiculturelle. Il n’en est rien. Il suffit de regarder la foule immense qui borde les routes lors du passage des cyclistes du tour de France pour s’en convaincre. Ici, l’immigré de tout poil est rare. Pourquoi ? Parce que ce tour est un événement cultuelle enraciné dans la culture française. Parce que ça reste un événement européen ou l’ailleurs n’a pas sa place. Parce qu’il nécessite un sens de l’effort et du courage qui en dit long sur la génétique des Européens. Parce que c’est profondément franchouillard. Le tour, c’est la France réelle. Nos politiques devaient en tenir compte avant de nous déverser leurs lots de sottises habituelles.

Lire la suite ICI

Source : Le Parisien 20/7/2025

09:52 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Le magistère sélectif de la bien-pensance : honorer d’Estienne d’Orves, mais pas trop !

Maurice Bernard

Dans un peu plus d’un mois, le 29 août, il y aura 84 ans qu’Honoré d’Estienne d’Orves, Maurice Barlier et Jan Doorlic ont été exécutés (le 29 août 1941) au Mont-Valérien. Les premiers fusillés de la "France libre", morts pour la patrie, debout, sans haine ni reproches…

Comme chaque année, la commémoration de leur sacrifice se fera (ou pas) dans la plus grande discrétion : la France officielle, politique et médiatique, gavée par les récits de gauche, fait le tri entre ceux qui ont mis leur peau au bout de leurs idées. Il y a martyrs et martyrs : ceux issus des différentes chapelles de la pensée conforme qui ont droit à la mise en lumière, aux honneurs, tel Missak Manouchian ; et ceux qui ont le mauvais nom, la mauvaise origine sociale et/ou politique, qu’on évoque avec parcimonie, voire réticence et réserve, comme Honoré d’Estienne d’Orves…

Depuis près de vingt ans, Synthèse nationale s’emploie à participer, à son niveau et avec ses moyens, au combat des idées face au terrorisme intellectuel d’atmosphère établi dans notre pays par la gauche et l’extrême gauche. Aussi, en cette période estivale, à l’approche de la date anniversaire de la mort des trois membres du réseau Nemrod, nous paraît-il utile et nécessaire (puisque l’occasion nous en est donnée) de dénoncer une fois de plus le magistère sélectif de la bien-pensance. En s’appuyant, en l’occurrence, sur un exemple précis en rapport avec ce résistant de la première heure, issu d’un milieu catholique et légitimiste peu en cour…

Crispations autour du nom du nouveau lycée de Carquefou

Transportons-nous une dizaine d’années en arrière… La majorité de gauche au conseil régional des Pays-de-la-Loire décide la construction d’un nouveau lycée à Carquefou, dans la banlieue de Nantes. Les travaux débutent en septembre 2015.

Trois mois plus tard, les élections régionales donnent la victoire à la droite locale et Bruno Retailleau, l’actuel ministre de l’Intérieur, devient président du Conseil de la région Pays-de-la-Loire. Il le reste jusqu’au 30 septembre 2017, date à laquelle il est remplacé par François Pinte (interim) puis Christelle Morençais.

Durant cette période, les travaux du nouveau site scolaire avançant, la question du choix du nom de l’établissement se pose. Selon le code de l’Éducation, ce dernier, pour les lycées, relève de la Région qui, cependant, doit recueillir « l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement ». Une circulaire de 1988 précise également que, de préférence, ce nom doit être choisi parmi ceux de « personnalités (décédées depuis au moins cinq ans) qui se sont illustrées par des services exceptionnels rendus à la nation ou à l'humanité, ou par leur contribution éminente au développement des sciences, des arts ou des lettres ». Il doit être un « exemple » et il doit revêtir une « valeur éducative » pour « les jeunes générations ». Toutefois, des exceptions sont admises.

En 2017, conformément à la loi, le Conseil régional arrête son choix : il propose "Honoré d’Estienne d’Orves", un nom qui réunit tous les critères énumérés ci-dessus (et dont le porteur, qui plus est, a été arrêté à Nantes le 22 janvier 1941). Cependant, le lycée entrant en fonction à la rentrée, la région doit encore attendre l’élection et la première réunion du conseil d’administration (CA), en octobre-novembre 2017, pour que son choix devienne définitif.

En principe, il ne devrait s’agir, en l’espèce, que d’une formalité. Mais nous sommes en France, face à une assemblée de l’Éducation nationale essentiellement composée du personnel de direction, de représentants des professeurs, des agents, des parents d’élèves et des élèves…

Donner au lycée le nom d’Honoré d’Estienne d’Orves, ce comte, officier de la Royale, catholique, réputé nationaliste et membre de l’Action française (à tort) ? La perspective n’a rien d’enthousiasmant pour le "gauche" moyen. Le CA rejette donc la proposition du conseil régional, au motif que le lycée, « avant-gardiste et novateur », devrait porter « le nom d’un scientifique ».

Hubert Reeves, Alan Turing et Michel Serres, plutôt qu’Honoré d’Estienne d’Orves

Pour trouver celui-ci, un concours interne est alors lancé. Trois contre-propositions (probablement portées par certains membres du personnel) s’imposent ; trois noms sortis du vernis culturel de leurs promoteurs et qui répondent aux critères de la pensée conforme : l’astrophysicien et écologiste médiatique Hubert Reeves, toujours vivant en 2017 ; le mathématicien et cryptologue Alan Turing, victime de son homosexualité, héros du film Imitation Game sorti en 2015 ; et le philosophe Michel Serres, lui aussi médiatique et toujours vivant en 2017, connu dans les lycées notamment par son essai de 2011, Petite Poucette.

Durant l’année scolaire 2017-2018, en raison du désaccord entre les deux instances, le lycée reste sans nom. À la rentrée 2018, le nouveau CA refuse une seconde fois le nom d’Honoré d’Estienne d’Orves (mort pour la France à 40 ans, alors qu'il était père de cinq jeunes enfants), par 15 voix contre 2 !!! Mais le 19 octobre, un vote du conseil régional en fait le nom officiel. L’opposition de gauche, toute honte bue, dénonce alors un passage en force, une mauvaise décision, et Éric Thouzeau, conseiller régional ex-PS, membre suppléant du CA du lycée, écrit sur son blog : « Si la Région impose un nom, elle doit le faire pour des raisons justifiées, fortes et claires. (…) Nous ne comprenons pas cette volonté d’imposer un nom. Est-ce parce que le grand résistant Honoré d’Estienne d’Orves était issu de la droite monarchiste ? ».

Soulignons au passage que ce dernier rappel montre assez combien cette caractéristique du personnage a toujours été présente dans l’esprit de la gauche locale et qu’elle n’est pas pour rien dans son refus d’accepter son nom !

Finissons cet article par quelques précisions complémentaires des plus révélatrices :

- En général, la règle est d’imposer un nom, notamment dans les collectivités territoriales (communes, départements, régions) dominées par la gauche.

- Or, seulement 6 établissement scolaires portent celui d’Honoré d’Estienne d’Orves.

- En revanche, on compte 434 Jean Moulin, 418 Saint-Exupéry, 190 Louise Michel, 126 Jean Zay, 103 Lucie Aubrac, 95 Anne Franck, 74 Pablo Picasso, 51 Marcel Cachin, 34 Pablo Neruda, 33 Nelson Mandela, 21 Martin Luther King, 17 Rosa Parks, 10 Coluche, 9 Youri Gagarine, 6 Maximilien Robespierre et 5 Daniel Balavoine…

Nous vous laissons en tirer la conclusion qui s'impose…

Pour en savoir plus sur Honoré d'Estienne d'Orves, voir le n°18 des Cahiers d'histoire du nationalisme qui lui est consacré.

Pour commander cet ouvrage, cliquez ici.

07:30 Publié dans Maurice Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |