jeudi, 17 juillet 2025

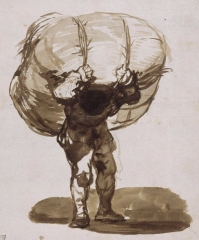

Le fardeau de la redistribution sociale : cinquante ans de fuite en avant

Martine Heldé

Tout, ou presque, a déjà été dit et écrit. Aussi la consultation de publications anciennes est-elle toujours instructive et révélatrice ; ne serait-ce que pour prendre la mesure des alertes lancées en pure perte et du temps perdu. L’histoire des cinquante dernières années, en effet, est celle d’une longue suite d’erreurs de jugement, d’aveuglements volontaires, de démissions, de rendez-vous manqués, de décisions remises à plus tard ou à jamais dont la France de 2025 est le résultat…

En mars 1986, dans le numéro 288 du Spectacle du Monde, paru juste avant les élections législatives qui donnèrent la victoire à la droite libérale et décidèrent de la première cohabitation (1986-1988, entre François Mitterrand, président de la République, et Jacques Chirac, Premier ministre), le "chercheur écrivain" Pierre Longone, ancien collaborateur du comte de Paris et de l’Institut national d’études démographiques (INED), signait un article intitulé : « La solidarité a des limites ».

il y rappelait notamment : « La redistribution a pour origine un prélèvement sur la production et le travail des Français. (…) L’État, ou des Caisses "ad hoc", prélèvent sur les particuliers, les entreprises, éventuellement sur des produits (en les taxant), des sommes de plus en plus importantes que l’on redistribue ensuite aux ménages, à divers titres : santé, retraite, aide à la famille, etc. (…) La solidarité est nécessaire. Mais lorsque les prestations dépassent une certaine proportion, non seulement elles engendrent insouciance, gaspillage, irresponsabilité, mais les cotisants n’en supportent plus la charge. (…) Dès lors que des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour demander une réduction de ces prélèvements (impôts, cotisations sociales), il faut admettre une diminution équivalente de la redistribution ».

Toujours plus !

Quarante ans après l’article de Pierre Longone, force est de constater que les gouvernants n’ont toujours pas trouvé les limites de la solidarité évoquées par l’auteur. Il n’ont pas fait d’économies. Ils ont augmenté les prélèvements obligatoires, les dépenses de protection sociale et l’endettement. « Toujours plus ! » semble être la devise en cours. C’est du moins l’impression que l’on peut retirer des quelques données qui suivent…

Selon l’INSEE, de 2010 à 2024, les prélèvements obligatoires ont représenté en moyenne 44% du PIB, contre 41,6% entre 1986 et 1988, soit 2,4 points d’écart.

En 1960, les prestations sociales (santé, retraite, aide à la famille, etc.) représentaient 14,6% du PIB ; en 1984, 27% ; et en 2022, 32,2%, c’est-à-dire un peu plus du double par rapport à 1960 !

En 1984, les prestations sociales au titre de la vieillesse-survie représentaient 8,3% du PIB ; en 1986, Pierre Longone écrivait à leur sujet : « Des projections faites (…) laissent prévoir que la charge approchera 13% du PIB à la fin du siècle». En 2022, 1nous en étions à 14,2% ! Quant aux prestations sociales au titre de la santé, elles sont passées de 8,4% du PIB en 1984 à 12% en 2022.

En 1986, Pierre Longone listait les conséquences économiques de l’ « hypertrophie des transferts sociaux » : la réduction de l’investissement, « la perte de compétitivité de notre économie, sa prise de retard et la nécessité d’une austérité consommatrice, au profit de la reconstruction de l’outil de production et des exportations ».

En 2025, le constat reste inchangé ; la situation s’est même encore aggravée ; et comme aucune mesure sérieuse ne sera prise dans les deux ans qui viennent (voire au-delà), compte tenu des rapports de force au sein de l’Assemblée nationale – et du pays -, on ne peut qu’être inquiet…

Article publié dans le dernier numéro (n°70) de la revue Synthèse nationale. Pour vous procurer ce numéro, cliquez ici.

10:35 Publié dans Editoriaux | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Murmures de la cité : contre-offensive culturelle et victoire politique

Jean-Yves Le Gallou, Polémia cliquez ici

La gauche pensait avoir verrouillé le récit national, réduit l’Histoire à quelques dates culpabilisantes et imposé son monopole culturel. À Moulins, une poignée de jeunes enracinés a brisé ce récit politiquement correct avec le spectacle « Murmures de la Cité ». Par leur volonté, leur courage et leur amour de la France, ils ont mené une contre-offensive culturelle qui s’est muée en victoire politique.

Guillaume Senet a 24 ans. Il anime le mouvement identitaire catholique Sophiapolis. Il est enraciné dans sa famille, sa terre et son terroir. En 2022 il a imaginé un projet audacieux : un spectacle historique vivant mêlant l’histoire de France et celle de sa province, le Bourbonnais, à Moulins, sa capitale.

Le projet est devenu réalité. Avec l’aide du Nid – une entreprise de conseil et de financement en actions patrimoniales – le projet a été structuré et a bénéficié d’un financement d’amorçage de la part du Fonds du Bien commun.

À partir de là des centaines de bénévoles ont été mobilisés pour le spectacle ainsi qu’une association napoléonienne locale, une amicale de propriétaires de jeeps, un groupe de danse paysanne et sept cavaliers avec leurs chevaux. Éclairagistes, ingénieurs du son, techniciens de l’image et vidéastes ont été sollicités pour ce spectacle son et lumières, cette cinéscénie.

Le script a été rédigé. Une quinzaine de tableaux : depuis l’alliance des Arvernes et des Carnutes contre les Romains jusqu’à la Libération. En passant par le baptême de Clovis, le rôle des monastères (le Bourbonnais est au cœur du mouvement clunisien), Saint Louis et la France du Moyen-Âge, Anne de Beaujeu duchesse du Bourbonnais et régente de France, les mousquetaires et l’interdiction du duel par Louis XIII, Louis XIV et Colbert trouvant dans les chênes de la forêt de Tronçais les mâts des bateaux de la flotte royale, Napoléon et son épopée, Napoléon III et l’essor des villes thermales locales – Vichy, Bourbon-l’Archambault -, la guerre de 14 (le sacrifice des Poilus, le dévouement des infirmières).

Une belle frise historique qui raconte 2000 ans d’histoire et pas seulement 1789/1794 et 1940/1944. Une histoire charnelle à l’opposé des délires wokistes et des prétentions à l’histoire mondiale du grand mandarin Boucheron. De quoi déplaire à la cléricature de gauche toujours soucieuse de garder le monopole sur les esprits.

Las, à trois semaines de la représentation des 11, 12 et 13 juillet, la gauche lança un puissant tir de barrage médiatique. C’est Yannick Monnet, le député communiste de Moulins, qui déclencha les orgues de Staline : de longs articles de dénonciation de Mediapart, de Libération et L’Humanité (les deux journaux les plus subventionnés de France). À coup d’amalgames et d’attaques personnelles contre Guillaume Senet et le « milliardaire réactionnaire » Pierre-Edouard Stérin, nouvelle bête noire de la gauche.

Dans la foulée, tout ce que l’Allier compte de vieux profs de gauche, de syndicalistes nuisibles et de parasites associatifs se mobilisa et fit relayer ses protestations par la presse locale. Des figurants bénévoles du spectacle, émus par le tumulte, se retirent sur leur Aventin. Des prestataires s’inquiètent pour la suite des évènements et se retirent à leur tour. Pendant ce temps, les collectivités territoriales s’interrogent sur le maintien de leur soutien.

La victoire politique

Dans une telle situation le promoteur d’un projet a trois solutions :

-

La plus facile : renoncer.

-

La plus mauvaise : s’excuser, faire repentance des fautes dont on l’accuse ; pire : balancer ses soutiens.

-

La seule efficace : faire face, faire front, contre-diaboliser.

Preux chevalier, sans peur et sans reproche, Guillaume Senet, le Perceval du Bourbonnais, a évidemment choisi la troisième solution. Il a contre-attaqué en assurant lui-même la promotion des attaques caricaturales de ses adversaires. Et mobilisé de nouveaux soutiens.

Localement, de la part de Reconquête, de l’UDR et du RN.

Nationalement, avec les médias alternatifs qui lui ont immédiatement donné la parole. Et derrière eux, Valeurs actuelles, CNEWS, le JDD, et même Le Figaro et le… Times de Londres. Il a ainsi bénéficié d’un effet Streisand. Avec un triple succès :

-

De la part des figurants : 300 restant mobilisés pour participer au spectacle

-

De la part du public : trois fois 700 places vendues, près de 1000 refusées pour respecter la jauge

-

De la part des collectivités territoriales : région Auvergne/Rhône-Alpes (Wauquiez), département de l’Allier, ville et agglomération de Moulins (Périssol). Pour la première fois, des élus LR ont refusé de céder à la gauche. Une résilience sans précédent. Une résistance historique.

À Moulins, sur le terrain de la longue histoire, la droite a remporté sans coup férir une bataille contre la gauche. C’est aussi la démonstration que la diabolisation est une arme fatale contre les faibles mais un sabre de bois impuissant face à des jeunes hommes engagés et déterminés.

Bravo Guillaume !

10:22 Publié dans Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Tribune libre : Loïk Le Floch-Prigent,un Breton au cœur de l’industrie française

Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marée

Il est mort le 15 juillet 2025, à Paris, dans l’anonymat relatif réservé aux grandes figures que la République préfère oublier, surtout lorsqu’elles ont, leur vie durant, incarné un certain panache, une obstination de granit, et cette fidélité au réel qui ne s’enseigne plus. Loïk Le Floch-Prigent, né à Brest sous les bombes alliées en septembre 1943, s’est éteint comme il a vécu : à contre-courant, en homme libre, portant haut l’idée que la France n’est pas un marché, mais une nation ; et que l’industrie en est la colonne vertébrale, non un appendice secondaire à céder aux vents de la mondialisation.

Nul doute que sa silhouette marquera durablement ceux qui l’ont écouté, ces dernières années, dans ses entretiens avec Paul-Marie Coûteaux sur TVLibertés. On y découvrait un vieil homme droit dans ses bottes, à la parole rapide, précise, rugueuse comme la lande bretonne dont il se réclamait. Ce n’était pas un intellectuel en chambre, encore moins un « technocrate », terme qu’il méprisait, mais un praticien du réel, formé à l’école du terrain, de la matière, de l’énergie, de la complexité industrielle. En somme, un homme du XIXe siècle naufragé au XXIe.

Il parlait vite, mais jamais à tort. Il avait ce ton d’ingénieur taillé à la serpe, sans fioriture, où chaque mot engage, chaque idée porte conséquence. Dans ses derniers grands entretiens, il confiait sans forfanterie, mais avec une jubilation intacte, ce qui l’avait formé : la Bretagne, bien sûr, son village de Prat et l’église du VIIe siècle qui s’y dresse encore ; mais surtout l’esprit de résistance, ce mélange de défi et de patience qu’il associait volontiers à Astérix. Il y voyait le symbole d’une France qui ne renonce pas, qui calcule, forge, reconstruit. Une France que nos gouvernants actuels, absorbés dans leurs cénacles européens, méconnaissent comme on oublie un vieux parent dans une maison de retraite.

Il n’était pas chrétien de sacristie, mais d’échine : formé par une grand-mère sévère, une mère contemplative et un père médecin, il portait avec lui la discipline d’une Bretagne qui, jusqu’à récemment encore, savait ce que signifiait l’effort, le service, le bien commun. Comme Ernst Jünger, qu’il ne citait pas mais dont il partageait le stoïcisme, il aurait pu dire que « le réel est toujours le plus fort ».

Loïk Le Floch-Prigent fut un socialiste à la manière d’un Auguste Blanqui, non par amour du verbe, mais par souci du peuple. En 1971, il rejoint le PS par conviction industrielle, non par adhésion idéologique. C’est chez Pierre Dreyfus, ancien patron de Renault et ministre de l’Industrie, qu’il trouve une figure tutélaire, capable d’allier puissance publique et efficacité productive. Il se méfiait des doctrinaires, et n’épargnait guère Jean-Pierre Chevènement, dont il jugeait les schémas rigides et les certitudes parfois déconnectées de l’épreuve du réel. Il se définissait lui-même comme « dreyfusien », autrement dit pragmatique, acharné au redressement de l’industrie française, et prêt à employer tous les moyens, pourvu qu’ils fussent au service du bien commun.

Ce qui frappait, dans ses interventions, était la clarté d’une ligne directrice, tenue contre vents et marées : la souveraineté énergétique. Le mot même de souveraineté, honni par les européistes, usé par les démagogues, prenait sous sa bouche une densité charnelle. L’énergie, disait-il, c’est la condition première de toute civilisation ; ce n’est pas un bien de consommation, c’est le sang de l’histoire. Sans énergie bon marché et maîtrisée, point de prospérité, point d’industrie, point de civilisation.

Ce diagnostic, il le formula dès les années 1970, à la DGRST, puis à la tête d’Elf, alors seul grand groupe pétrolier à ne pas dépendre des intérêts anglo-saxons. Là encore, il déplut. Car ce Breton entêté prétendait que la France pouvait encore, devait encore, défendre sa place dans le monde, sans s’aligner sur le modèle américain. Une hérésie, dans les salons parisiens. L’affaire Elf fut, à bien des égards, le prix de cette indocilité.

À Rhône-Poulenc, cette grande endormie de la chimie française, il restaura le sens des comptes, coupa dans le vif, sauva l’essentiel. Il osa parler à Krasucki, patron de la CGT, non pour le séduire mais pour bâtir, dans un dialogue viril et franc. De la vieille école ouvrière, il respectait les syndicalistes qui connaissaient leurs ateliers. Il savait que l’industrie n’est pas un jeu de gestion, mais un monde d’hommes, de machines, de matières, d’accidents aussi, qu’on ne dirige pas à coups de slogans.

Son passage chez Elf reste peut-être son chef-d’œuvre. Il affronta les géants pétroliers anglo-saxons sans se courber. Il paria sur des forages profonds, sur des technologies risquées, sur des pays que d’autres jugeaient trop instables. Il y a du Moeller van den Bruck en lui : l’idée qu’un État industriel peut résister aux empires, à condition de ne pas raisonner en boutiquier. Il démontra qu’il est encore possible de conjuguer souveraineté, risque et innovation. À quarante-cinq ans à peine, il dirigeait la première entreprise française, avec une ardeur intacte. Ceux qui, aujourd’hui, dirigent avec des tableurs ce qu’il conduisait avec une vision, gagneraient à méditer sa trajectoire.

Il ne croyait pas à la planification bureaucratique, ni au laisser-faire libéral. Il croyait à la décision. Ce mot, si cher à Carl Schmitt, structurait chez lui l’exercice du pouvoir. « On y va ou on n’y va pas », disait-il souvent. L’attentisme lui paraissait criminel. Et l’on comprend alors sa colère contenue devant le sabordage du nucléaire français, ce joyau arraché au génie de Pompidou et de Messmer, que nos gouvernants ont abandonné au nom d’une idéologie climatique absconse. Il savait, mieux que quiconque, ce que coûte le renoncement technique : une perte de savoir, une dépendance accrue, une ruine nationale.

Il niait les oracles du GIEC non par provocation, mais par prudence méthodologique, par fidélité à ce qu’il appelait « le réel ». En cela, il rejoignait Carl Schmitt dans son intuition tragique : ce ne sont pas les normes qui font l’histoire, ce sont les décisions. Et les décisions, dans le domaine énergétique, ne peuvent se prendre sans souveraineté.

Cette lucidité ne l’a jamais conduit au désespoir. Même à la fin de sa vie, lorsqu’il mesurait l’effondrement des services publics, la fracture énergétique, l’abandon des territoires, il continuait d’affirmer, et avec quel éclat !, que tout était redressable. À condition d’un cap, d’un chef, d’un effort collectif. Il n’idéalisa jamais les Français ; mais il croyait en eux, pourvu qu’on leur parlât net, qu’on leur indiquât la tâche, et qu’on leur rendît l’honneur de produire. Il n’a cessé de répéter que le déficit commercial est la vraie blessure française, la preuve ultime de la désindustrialisation. Et il avait cette formule : « On peut faire revenir les ingénieurs, même partis au Canada ou à Singapour. Il faut juste leur montrer qu’on va bâtir. »

Il n’avait ni haine ni ressentiment. Il jugeait, pesait, pardonnait même aux médiocres, pourvu qu’ils ne fussent pas malveillants. Il avait vu le monde, vécu mille vies, dormi sur des lits de varech ou dans des palaces, souffert sans gémir. Il disait : « Je ne prendrai jamais ma retraite. Je suis toujours en vacances dans l’action. »

Il n’était pas de droite, pas tout à fait de gauche. Il était français, profondément. Breton, assurément. Il aurait pu être député, ministre, ambassadeur, mais il refusa toujours ces rôles pour mieux rester fidèle à ce qui le constituait : le service concret, l’efficacité, la construction. Il aimait l’ombre plus que la lumière, les actes plus que les discours. Un homme de la vieille Europe, au sens que donnait Spengler à cette expression : capable de penser la décadence, mais sans jamais s’y résigner.

Il s’appelait Le Floch-Prigent, par accident administratif. Il portait en lui la rigueur du Floc’h originel, mais aussi la noblesse du Prigent ajouté par mégarde. Il était un mouton noir, comme il le disait lui-même, non parce qu’il s’était égaré, mais parce qu’il refusait de bêler avec le troupeau.

Il laisse un vide que nul polytechnicien hors-sol ne saurait combler.

Source Breizh Info cliquez ici

09:11 Publié dans Revue de presse, Tribunes libres | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |