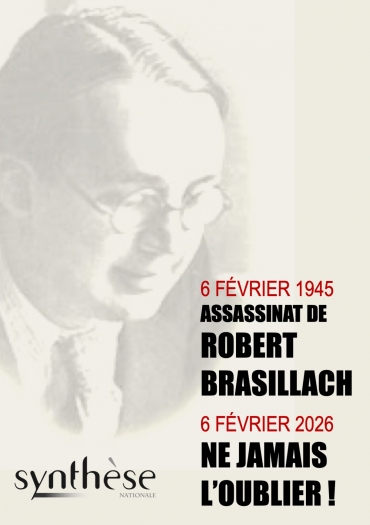

vendredi, 06 février 2026

6 FÉVRIER 1945 - 6 FÉVRIER 2026 : ROBERT BRASILLACH

15:01 Publié dans Nous avions un camarade..., Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 30 janvier 2026

S'intéresser à un roi anglais, pourquoi pas...

Il n'est jamais mauvais de s'intéresser à l'histoire de nos voisins... fussent-ils anglais. C'est ce que nous invite à faire notre Ami Bertrand de Ramondy dans son récit littéraire La tragédie d'un Stuart, Jacques II d'Angleterre (édité chez Godefroy de Bouillon).

L'ouvrage est documenté et, même si le sujet est parfois compliqué, il se laisse lire facilement. Laissons à l'auteur le soin de résumer son livre :

"Hiver 1688. Par un coup de force magistral signé de son propre gendre, l’intrigant Guillaume d’Orange, Jacques II d’Angleterre vacille en quelques semaines du trône des Stuart hérité de ses ancêtres. Comment en était-on arrivé là ? Pour tirer ce drame au clair, Bertrand de Ramondy s’est glissé dans la peau d’un roi livré au sort des réprouvés. Sa jeunesse guerroyeuse. Sa conversion au catholicisme. Devenu roi, son impuissance à gouverner une Angleterre gagnée à l’anglicanisme. Dépossédé de sa couronne, son incapacité à la reconquérir. Pour finir, son exil et sa mort sur cette terre de France qui lui offrira son ultime thébaïde.

En dressant le portrait foisonnant d’un monde qui bascule, ce récit au souffle épique autant que coloré nous fait revivre la grande épopée des Stuart. Il nous fait découvrir un homme plus attachant, plus noble, que ce que l’histoire convenue nous a légué de ce roi d’un autre temps. Dans des pages qui font feu de tout bois, l’auteur jongle avec la grande et la petite histoire, faits historiques et séquences romanesques, scènes de guerre et chapelets de poésie dans les splendeurs des territoires du nord. Cela nous vaut une galerie de personnages hauts en couleurs. Outre Guillaume d’Orange, Marie Stuart, le duc de Marlborough, Henri VIII, Olivier Cromwell, le général Dundee et jusqu’au prince Charles-Edouard Stuart qui 45 ans après la mort de son grand-père tentera gaillardement de reconquérir le trône perdu de ses aïeux.

Chemin faisant, laissant courir sa plume hors des sentiers battus, Bertrand de Ramondy ne résiste pas au plaisir de faire des variations sur l’écheveau touffu des relations franco-anglaises, sur le calvaire de vivre en catholique dans un pays hostile en fin XVIIe siècle, sur l’audace indomptable qui habite l’âme aventureuse des guerriers d’Ecosse et d’Irlande, sur les grandeurs du passé, la modernité, la jeunesse, la guerre, la royauté, la foi, la mort, tout en se risquant à faire des va-et-vient entre le monde d’hier et celui d’aujourd’hui. A l’heure où certains ont la prétention d’afficher que le temps des livres est terminé, voici un livre d’altitude qui ne cache pas son ambition de célébrer l’art littéraire comme étant la voix haute pour rendre grâce à l’histoire autant qu’à ceux qui l’ont servie".

La tragédie d'un Stuart, Jacques II d'Angleterre, Bertrand de Ramondy, Godefroy de Bouillon, 2026, 370 pages, 35,00 €

17:11 Publié dans Livres, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 22 janvier 2026

C'était hier le 21 janvier, l'anniversaire de l'assassinat de Louis XVI

« La France ne peut abdiquer si facilement le privilège d’être une puissance maritime »

Source : Boulevard Voltaire cliquez ici

Le chef de la maison de Bourbon fait mémoire du roi, rappelle la vocation maritime et la grandeur mondiale de la France.

À l’occasion du 21 janvier, date anniversaire de la mort du roi Louis XVI, Louis Alphonse de Bourbon, duc d'Anjou, rend hommage à ce chef d'État qui avait - on l'ignore, bien souvent - une véritable vision stratégique pour la France. En cette année du 400e anniversaire de la Marine, le chef de la maison de Bourbon rappelle la vision stratégique et maritime du roi, fondement de la puissance et de la souveraineté françaises.

« Aujourd’hui, nous commémorons l’assassinat de mon ancêtre Louis XVI, décapité le 21 janvier 1793. Il ne s’agit en réalité pas que de faire mémoire de ce roi injustement décapité. Il faut également se souvenir ensemble de ce que les Français ont été capables de faire entre eux afin de tout faire pour ne plus jamais sombrer dans la tragédie de la guerre civile. Puisse le Ciel ne jamais permettre à la France de revivre de tels événements.

De plus, il faut comprendre que la lame qui a tranché le corps du roi en ce jour de janvier a mis fin à l’existence d’un homme d’État profondément attaché à maintenir à son plus haut degré la souveraineté française. Ainsi, cette année particulièrement, alors que nous allons célébrer les 400 ans de notre Marine et les 250 ans de la déclaration d’indépendance américaine, je voudrais insister sur la pertinence de la vision de Louis XVI relative à la place de la France dans le monde. En effet, il convient de rendre hommage à l’action énergique et intelligente de ce monarque en matière navale et maritime. Dès le début de son règne, il a continué patiemment l’œuvre de résurrection de la Marine royale entreprise par son grand-père, le roi Louis XV, suite à la terrible guerre de Sept Ans. Pour cela, il a su s’entourer des plus grands marins et administrateurs de son temps.

Ainsi, Louis XVI a sans doute donné à la France la Marine la plus redoutable qu’elle ait jamais eue. Plus que n’importe quel autre chef d’État, ce roi avait compris l’importance primordiale d’entretenir des escadres de haute mer, capables d’être présentes sur tous les océans. Loin d’enfermer la France dans une seule logique continentale, ce monarque avait compris que, par la mer, la France avait une vocation mondiale. Nos flottes du Ponant et du Levant étaient alors en mesure de se battre avec succès à la fois dans les Caraïbes, en Méditerranée et dans l’océan Indien tout en faisant craindre à l’Angleterre une menace d’invasion. Nos vaisseaux disposaient de points d’appui judicieusement répartis dans le monde, grâce à un réseau d’îles stratégiques et de comptoirs plus facilement défendables qu’un vaste empire colonial.

Aujourd’hui encore, la puissance maritime française repose principalement sur ces mêmes îles et territoires disséminés à travers le monde, même si les régimes qui succédèrent à la monarchie légitime en augmentèrent le nombre. Cependant, ces derniers mois, je constate avec inquiétude que la France semble vouloir se désintéresser de sa vocation maritime. J’en veux pour preuve la marche rapide vers l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie suite aux accords de Bougival de juillet 2025, ainsi que la controverse autour de la cession des îlots Hunter et Matthew. Alors qu’une partie de l’Histoire du monde s’apprête à s’écrire dans la zone indo-pacifique, le recul de la France dans cette région serait une erreur stratégique majeure et un signe de faiblesse criant qui encouragerait nos ennemis à accroître la pression sur nos possessions. J’invite nos dirigeants à bien mesurer l’importance de leurs décisions concernant ces territoires et à s’instruire des leçons de notre passé. La France ne peut abdiquer si facilement le privilège d’être une puissance maritime.

En faisant mémoire du roi Louis XVI, je souhaite que son exemple soit une source d’inspiration pour les responsables politiques, afin que notre pays ne subisse pas un déclassement honteux. En effet, je désire au contraire que, par une action énergique et ambitieuse, la France puisse continuer à être présente sur toutes les mers, défendant nos intérêts et ceux de nos alliés, comme nous l’avions fait il y a plus de 250 ans avec nos lointains cousins d’Amérique ! Le règne de Louis XVI est plus riche en enseignements que cette seule et terrible journée du 21 janvier. J’ai à cœur, et je suis certain que c’est ce qu’aurait voulu mon ancêtre, que la France puisse s’inspirer de son action et que, grâce à son souvenir, la Royale continue encore pendant longtemps de sillonner les mers, défendant l’honneur et l’intérêt de la France partout où elle se trouve.

Que saint Louis protège notre cher pays ! »

Un peu partout en France des messes ont été dites le 21 janvier pour le repos de l'âme du Roi Louis XVI. Ce fut aussi le cas dans le Trégor où une soixantaine de personnes y ont assistée.

18:10 Publié dans Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 16 janvier 2026

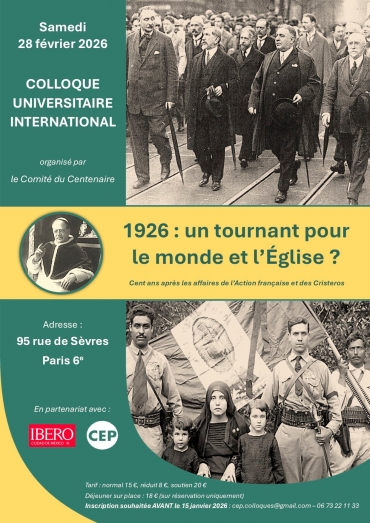

Samedi 28 février, à Paris : colloque sur "1926, affaire de l'Action française et révolte des Cristéros""

07:34 Publié dans Sortir en ville... ou à la campagne, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 29 décembre 2025

Génocide vendéen : l’histoire qu’on ne devait pas raconter

"les Français seront de plus en plus nombreux à mieux comprendre, à mieux estimer la résistance et le sacrifice de la Vendée." En 1993, Alexandre Soljenitsyne rend hommage aux martyrs vendéens aux Lucs-sur-Boulogne, aux cûtés de Philippe de Villiers et d'Alain Delon.

France Goutierre Valeurs actuelles cliquez ici

Il y a quarante ans, les guerres de Vendée ont donné lieu à un affrontement qui a valu, aux auteurs d’un récit dissident, une disqualification féroce. Relégués aux marges de l’histoire dominante, ces parias intellectuels o nt fini par imposer le débat. Récit d’une reconnaissance.

Pau, hiver 2024. Dans la discrétion d’un collège-lycée privé des Pyrénées-atlantiques, une conférence intitulée “Vendée, de la guerre civile au génocide, du génocide au mémoricide”, doit être animée par Reynald Secher, figure connue pour sa thèse du “génocide vendéen” durant la Révolution française. La FSU 64 (Fédération syndicale unitaire) dénonce publiquement une vision de l’histoire jugée « événementielle, dépassée, mêlant ethnocentrisme et religion », et s’inquiète de ce qui sera transmis aux lycéens en cours d’enseignement moral et civique et d’histoire-géographie.

L’épisode aurait pu s’arrêter là. Mais quelques semaines plus tard, le directeur de l’immaculée-conception reçoit, à sa grande surprise, une lettre de la rectrice de l’académie de Bordeaux, Anne Bisagni-faure. Elle y condamne explicitement « l’utilisation du terme de génocide dans un cours d’histoire sur la Révolution française » et l’organisation d’une conférence défendant, selon elle, une approche révisionniste. L’affaire aura de lourdes conséquences pour le chef d’établissement qui sera finalement remercié. En cause, ses supposées atteintes à la laïcité. Plus de deux siècles après les guerres de Vendée, cette page d’histoire demeure inflammable.

La République n’a jamais aimé se regarder dans le miroir vendéen

Pourtant, il n’est plus interdit d’en parler comme au moment du bicentenaire de 1789, lorsque les guerres de Vendée constituaient une véritable épine dans le pied d’une République triomphante et sûre de sa “glorieuse” Révolution. La grande commémoration voulue par François Mitterrand et Michel Rocard devait être un temps fort de consensus, une jubilation nationale célébrant l’avènement des droits de l’homme et de l’égalité devant la loi. Tout ce qui fissurait cet héritage — la guerre civile, la Terreur, la répression menée dans l’ouest par l’état révolutionnaire — était traité comme une scorie de l’histoire. La République n’a jamais aimé se regarder dans le miroir vendéen.

C’est dans ce contexte qu’émergent des ouvrages qui bouleversent l’historiographie officielle. En 1987, Carrier et la Terreur nantaise (Perrin), de JeanJoël Brégeon, aborde déjà la question d’une politique d’extermination dans l’ouest insurgé. La même année, Reynald Secher republie la Guerre de la Vendée et le système de dépopulation (Tallandier), avec Jean-joël Brégeon, un livre longtemps escamoté de Gracchus Babeuf qu’il a déniché aux archives. Ce libelle accusait Robespierre d’avoir orchestré la répression de la Vendée et mettait en circulation le terme de “populicide”, promis à une nouvelle fortune polémique.

Après sa monographie La Chapelle-Basse-mer, village vendéen (Perrin, 1986), Secher publie La Vendée-vengé (Puf, 1986). Le génocide franco-français, une thèse provocatrice qui prend le contre-pied d’une historiographie souvent tentée de minimiser ou de nier l’ampleur des massacres. Il y estime que 117.000 Vendéens auraient disparu après la Révolution, chiffre qui provoque un tollé immédiat, relayé jusque dans les médias grand public.

Les historiens de gauche, en ordre de bataille derrière le spécialiste marxiste de la Révolution française Jean-Clément Martin, rejettent le terme “génocide”, préférant “crimes de guerre” et les analysant comme de simples dérives. Secher, lui, forge le concept de “mémoricide”, un crime contre la mémoire des victimes. Le courant majoritaire n’a évidemment pas manqué de lui reprocher d’exacerber la mémoire et donc de ne pas faire oeuvre d’historien.

Pourtant, la lutte mémorielle est déjà loin derrière. Dans les premières décennies qui suivent la fin des guerres de

Le courant jacobin défend la Révolution en occultant sa violence, et le courant contre-révolutionnaire, souvent d’inspiration monarchiste, insiste sur l’ampleur de la répression et la spécificité de la Vendée.

Vendée, le conflit se transmet d’abord par la mémoire des acteurs eux-mêmes. Officiers républicains comme anciens chefs rebelles livrent leur propre récit — à l’image de la marquise de La Rochejaquelein, dont les Mémoires connaissent une large diffusion. Puis, à mesure que disparaît cette génération de témoins, la Vendée cesse peu à peu d’être un récit de survivants pour devenir un objet d’histoire. Nourrie par les mémorialistes, cette histoire est alors vue par certains comme une instrumentalisation royaliste, dans cette période charnière du début du XIXe siècle.

L’historien Reynald Secher, hérault de la réhabilitation des Vendéens sur la scène historique nationale.

De la mémoire à l’omerta

Deux grandes écoles se font face dans l’historiographie : le courant jacobin, qui défend la Révolution en occultant sa violence, et le courant contre-révolutionnaire, souvent d’inspiration monarchiste, qui insiste sur l’ampleur de la répression et la spécificité de la Vendée. Entre les deux, selon Jean-Joël Brégeon, existent quelques historiens qui tentent de “rejointoyer” les positions adverses pour comprendre de façon scientifique cette révolte si étonnante.

Si l’historiographie “blanche” (contrerévolutionnaire) a pu régner au début du XIXe siècle, elle sera balayée par l’installation de la gauche à l’université, qui impose peu à peu à la fin du siècle sa lecture de l’histoire. C’est ainsi que la Vendée devient un sujet tabou dans le récit national, et que seuls quelques historiens marginaux osent encore en contester la version officielle.

Il y a quarante ans, Reynald Secher soutenait sa thèse de doctorat d’état sur les guerres de Vendée, affirmant l’existence d’une politique d’extermination menée par la Convention. Ce travail, longtemps relégué aux marges de l’historiographie, allait déclencher une violence intellectuelle et médiatique de tous les instants.

Secher raconte avoir été la cible d’une stratégie visant à le discréditer socialement, intellectuellement et financièrement. Ses recherches furent attaquées par des universitaires et des journalistes : certains prétendaient qu’il n’était pas docteur, d’autres que sa thèse n’avait aucune valeur scientifique, qu’il aurait falsifié des documents et n’aurait jamais consulté les archives. Privé d’invitations aux colloques et tenu bien à l’écart par les médias dominants, il ne put jamais défendre ses conclusions dans les cadres consacrés.

Entre campagnes diffamatoires dans le Monde et Libération, exclusion des librairies, menaces physiques lors de salons ou de manifestations, et parfois même gifles et crachats, l’écrivain “maudit” subit la rage de ses contempteurs. Ils considéraient que parler de génocide pour la Vendée revenait à proférer un propos “d’extrême droite” et pouvait dangereusement relativiser la Shoah.

L’historien Reynald Secher, hérault de la réhabilitation des Vendéens sur la scène historique nationale.

Au milieu de cette furie médiatique, certains journaux régionaux, comme Presse Océan, mais aussi nationaux, à l’instar du Figaro Magazine sous la plume de Louis Pauwels, apportèrent leur soutien aux travaux de Reynald Secher. Plus tard, des figures telles que le journaliste de gauche Pierre Péan se mirent à écrire sur la Vendée, reconnaissant dans son cas « une tache pour la République ».

Les guerres de Vendée ont été enfin réévaluées dans l’historiographie, apparaissant comme une page sombre de notre histoire à l’aune des archives. Le récit contre-révolutionnaire n’est désormais plus totalement bafoué par le monde académique. Les travaux d’histoire ont ouvert la voie à des juristes tels Jacques Villemain, spécialiste des génocides dans le monde (en particulier ceux au Rwanda et en Arménie), qui ont pu affirmer que la République avait commis un génocide en Vendée, offrant une définition juridique à ce qui n’avait été jusque-là qu’un débat mémoriel puis historique.

NDLR SN : pour acheter les livres de Reynald Secher cliquez ici

11:44 Publié dans Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 12 décembre 2025

Le Mans, samedi 13 décembre : Marche en mémoire de la bataille du Mans en 1793

La bataille du Mans (12 et 13 décembre 1793) est une bataille de la guerre de Vendée, constituant l'un des épisodes de la Révolution française. Elle se solde par la déroute des forces vendéennes face aux troupes républicaines, lors de la Virée de Galerne. La bataille du Mans constitue l'affrontement le plus meurtrier de la guerre de Vendée.

Chaque année le Souvenir vendéen, association culturelle qui perpétue le souvenir du combat héroïque des armées contre-révolutionnaires de l'Ouest, organise une marche en mémoire de ceux qui furent massacrés lors de cette bataille.

17:21 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

12 décembre 1943 : assassinat de l'abbé Perrot par les communistes

12 décembre 1943... L'abbé Yann Vari Perrot, grand défenseur de l'identité et de la langue bretonne, était lâchement assassiné sur un chemin proche de Scrignac (29) dans les Monts d'Arrée, sa paroisse, par un militant communiste ! Crime resté impuni à ce jour.

Ne jamais oublier.

Sur la photo, Dom Alexis Presse, fondateur de l'abbaye de Boquen, embrassant la croix celtique sur la tombe de Yann Vari Perrot à Koad keo.

11:45 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 09 décembre 2025

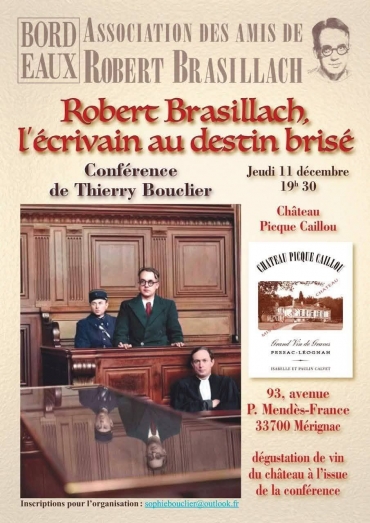

Bordeaux, jeudi 11 décembre : conférence de Me Thierry Bouclier sur Robert Brasillach

14:51 Publié dans Sortir en ville... ou à la campagne, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Lundi 5 janvier 2026 : Nancy commémorera son Histoire

14:49 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 20 novembre 2025

20 novembre : José Antonio Primo de Rivera et Francisco Franco

10:26 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 11 novembre 2025

1914-1918 : comprendre la Première Guerre mondiale, la guerre qui a bouleversé le monde (et suicidé l’Europe)

Source Breizh Info cliquez ici

Il y a plus d’un siècle, l’Europe plongeait, à cause de la querelle d’une grande famille d’aristocrates européens, dans une guerre que personne ne croyait possible : un conflit mondial, industriel, et d’une violence sans précédent. Entre 1914 et 1918, plus de 70 millions d’hommes furent mobilisés, dont près de 8 millions de Français. À la fin, le monde ancien — celui des empires, des rois et des certitudes — avait disparu.

Mais que s’est-il vraiment passé ? Pourquoi cette guerre ? Et pourquoi, encore aujourd’hui, le 11 novembre reste-t-il une date de mémoire nationale ?

Les causes : l’Europe d’avant 1914, un baril de poudre

À la veille de la guerre, l’Europe est à la fois riche, fière et inquiète.

Trois grandes puissances dominent le continent :

- La France (République), meurtrie par la perte de l’Alsace et de la Moselle depuis 1871, veut un jour récupérer ces provinces annexées par l’Allemagne.

- L’Allemagne, jeune empire fondé en 1871 sous la direction de Bismarck, est devenue une puissance industrielle et militaire redoutée.

- L’Empire britannique, à la tête du plus vaste empire colonial du monde, surveille avec méfiance la montée de son rival allemand.

À ces tensions s’ajoutent deux autres grands empires :

- L’Autriche-Hongrie, affaiblie par ses nombreux peuples (Tchèques, Slovaques, Croates, Serbes…) qui réclament leur indépendance.

- La Russie, puissance immense mais fragile, qui soutient les peuples slaves des Balkans.

L’Europe est alors divisée en deux blocs :

- La Triple Entente (France, Royaume-Uni, Russie) ;

- La Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie – qui changera de camp en 1915).

C’est un équilibre instable, où chacun arme et espionne l’autre. L’étincelle viendra des Balkans.

Juin 1914 : Sarajevo, le coup de feu qui embrase le monde

Le 28 juin 1914, à Sarajevo (capitale de la Bosnie-Herzégovine), l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est assassiné par Gavrilo Princip, un jeune nationaliste serbe.

L’attentat choque l’Europe, mais personne n’imagine encore une guerre mondiale.

Pourtant, en un mois, un enchaînement d’alliances, de menaces et de malentendus va tout précipiter :

- L’Autriche-Hongrie accuse la Serbie d’être responsable de l’attentat et lui déclare la guerre (28 juillet 1914).

- La Russie soutient la Serbie.

- L’Allemagne soutient l’Autriche-Hongrie.

- La France soutient la Russie.

- L’Allemagne envahit la Belgique pour attaquer la France : le Royaume-Uni entre en guerre.

En quelques jours, l’Europe entière s’embrase. La “Grande Guerre” commence.

1914 : l’illusion de la guerre courte

L’été 1914 est marqué par un élan d’enthousiasme patriotique. On croit partir “pour quelques mois”, et être rentré “avant Noël”.

Les soldats français, en pantalon rouge, partent au front la fleur au fusil, persuadés de défendre la patrie contre “l’envahisseur”.

Mais très vite, la réalité s’impose : les offensives meurtrières échouent.

L’armée allemande fonce vers Paris (plan Schlieffen), mais elle est stoppée in extremis lors de la bataille de la Marne (6-12 septembre 1914).

Les deux armées s’enterrent alors dans un système de tranchées qui s’étend de la mer du Nord à la Suisse.

C’est le début d’une guerre nouvelle : la guerre de position, où chaque mètre de terrain se paie au prix du sang.

1915-1916 : la guerre industrielle et la guerre d’usure

Les armées creusent, s’enterrent, se bombardent. Les conditions sont inhumaines : boue, rats, froid, peur, gaz asphyxiants, cadavres omniprésents.

La guerre devient industrielle : canons géants, mitrailleuses, obus à fragmentation, mines, gaz de chlore.

Les civils participent eux aussi à l’effort de guerre : usines, rationnement, impôts, deuils.

1915 :

- L’Italie rejoint les Alliés.

- Les premiers gaz sont utilisés à Ypres.

- Sur le front d’Orient, les Alliés échouent à Gallipoli (Turquie).

1916 :

Année terrible. Deux batailles symbolisent la folie de cette guerre :

- Verdun (février-décembre 1916) : 300 000 morts pour quelques kilomètres. Les soldats français, “les Poilus”, y gagnent une gloire tragique.

- La Somme (juillet-novembre 1916) : plus d’un million de morts ou blessés.

C’est à Verdun que le général Philippe Pétain devient un héros national : il tient bon, coûte que coûte, au cri de “Ils ne passeront pas !”.

1917 : l’année des ruptures

L’année 1917 marque un tournant.

D’un côté, les armées sont épuisées. En France, des mutineries éclatent : les soldats refusent de mourir inutilement. Le général Pétain, devenu commandant en chef, rétablit l’ordre en combinant fermeté et amélioration des conditions de vie.

En Russie, la guerre provoque l’effondrement du régime tsariste. La Révolution d’Octobre porte Lénine au pouvoir : il retire la Russie du conflit.

L’Allemagne peut alors concentrer ses forces sur le front Ouest.

Mais un nouvel acteur entre en scène : les États-Unis, dirigés par le président Woodrow Wilson, déclarent la guerre à l’Allemagne en avril 1917.

Les raisons : les sous-marins allemands qui coulent les navires civils, et la volonté américaine de “défendre la démocratie”.

La guerre devient vraiment mondiale.

1918 : la fin d’un monde

Au printemps 1918, l’Allemagne tente une offensive massive avant l’arrivée en force des troupes américaines.

Mais les Alliés résistent. L’armée française, épaulée par les Britanniques et les Américains, reprend l’initiative sous le commandement unique du général Ferdinand Foch.

Les troupes allemandes, épuisées, affamées, et minées par les révoltes, reculent sur tout le front.

À l’intérieur du pays, la révolution éclate : l’empereur Guillaume II abdique.

Le 11 novembre 1918, à 11 heures du matin, l’armistice est signé à Rethondes, dans la forêt de Compiègne.

Les canons se taisent.

Mais la paix reste à construire.

Le bilan humain : un continent décimé

La guerre de 1914-1918 fut l’une des plus meurtrières de l’histoire.

- Environ 10 millions de soldats tués, dont 1,4 million de Français.

- 6 millions de civils morts, victimes des famines, bombardements, maladies.

- Des millions de mutilés, de veuves et d’orphelins.

L’Europe sort brisée : des villages rasés, des champs minés, des cicatrices dans les corps et les esprits. On parle désormais de “génération perdue”.

1919 : la paix ou l’illusion de la paix ?

Le Traité de Versailles (28 juin 1919) met officiellement fin à la guerre.

L’Allemagne est désarmée, amputée de territoires (Alsace-Moselle, Pologne, colonies) et condamnée à de lourdes réparations.

Mais beaucoup dénoncent un traité humiliant qui prépare les rancunes futures.

Le maréchal Foch résume d’ailleurs l’inquiétude de l’époque : « Ce n’est pas une paix, c’est un armistice de vingt ans. »

En effet, vingt ans plus tard, l’Europe replongera dans la guerre.

Les grandes conséquences du conflit

- Fin des empires

Quatre grands empires disparaissent : allemand, austro-hongrois, ottoman et russe. De nouveaux États naissent ou renaissent : la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Finlande… - Changements sociaux et économiques

Les femmes ont travaillé en masse dans les usines, les hôpitaux, les transports : une révolution silencieuse.

L’économie, ruinée, reste marquée par la dette et l’inflation. - Une Europe affaiblie

Les États-Unis deviennent la première puissance mondiale. L’Europe, épuisée, perd son hégémonie. Les idéologies nouvelles (communisme, fascisme, nationalisme) s’enracinent dans les ruines. - Une mémoire durable

Partout, les monuments aux morts s’élèvent dans les villes et villages.

Le 11 novembre, devenu jour de commémoration, rappelle chaque année le prix payé pour la paix.

Une guerre bretonne aussi

La Bretagne, comme toutes les régions de France, a payé un tribut immense. Environ 130 000 des mobilisés ne revinrent jamais. Des monuments, de Ploërmel à Carhaix, de Dinan à Quimper, portent encore aujourd’hui leurs noms.

Les campagnes bretonnes, vidées de leurs jeunes hommes, connurent un deuil collectif qui marqua durablement les familles et les paroisses.

La Grande Guerre a été le premier conflit total : une guerre où tout un peuple — soldats, ouvriers, femmes, enfants — fut mobilisé. Elle a aussi vu l’apparition des tanks, de l’aviation militaire, de la guerre chimique et des propagandes de masse.

Mais elle fut aussi le creuset d’un immense courage collectif, d’une fraternité du feu entre soldats de toutes origines.

Aujourd’hui encore, comprendre 1914-1918, c’est comprendre d’où vient notre monde : les frontières modernes, la peur de la guerre, l’idée européenne, mais aussi la conviction que la paix n’est jamais acquise.

La Première Guerre mondiale ne fut pas seulement un drame ou un suicide européen, elle fut un avertissement. Elle a montré ce que deviennent les nations lorsqu’elles oublient la prudence, la diplomatie et le sens du tragique. Et ce qu’il advient des peuples lorsqu’ils laissent des petites castes dirigeantes les mener à la boucherie.

À l’heure où l’Europe connaît à nouveau des tensions, où les mémoires s’effacent, se souvenir de 1914-1918 n’est pas un exercice d’histoire, mais un acte de lucidité.

11:27 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 07 novembre 2025

Francisco Franco, un caudillo pour l’Espagne : entretien avec Michel Festivi

Entretien publié sur Breizh-Info cliquez ici

Cinquante ans après la mort du général Franco, et alors que le service public français sort, avec vos impôts, une série reportage totalement à charge, l’avocat et écrivain Michel Festivi publie Francisco Franco, un caudillo pour l’Espagne (éditions Déterna et Synthèse nationale, coll. « Bio-Collection », 2025). Collaborateur d’EuroLibertés, du Nouveau Présent et de Synthèse nationale, observateur attentif de la vie politique espagnole, il revient dans ce livre dense et documenté sur une figure capitale de l’histoire du XXe siècle, trop souvent caricaturée par l’historiographie dominante. Festivi s’attache à rétablir les faits, loin des mythes antifranquistes, et à rappeler le rôle du Caudillo dans la sauvegarde de l’Espagne face au chaos révolutionnaire de 1936. Une œuvre de rigueur et de transmission, à contre-courant de la doxa officielle, qui invite à relire l’histoire de l’Europe à la lumière du réel.

Breizh info.com : Votre livre, Francisco Franco, un caudillo pour l’Espagne paraît dans la nouvelle « Bio Collection ». Qu’est-ce qui vous a donné envie de consacrer une biographie à Franco, cinquante ans après sa mort ?

Michel Festivi : Justement j’entendais honorer en quelque sorte ce cinquantième anniversaire, puisque Franco est décédé le 20 novembre 1975. L’occasion m’en a été donnée avec cette nouvelle collection, qui ne rassemblera que des biographies. Les éditions Déterna (Philippe Randa) et Synthèse nationale (Roland Hélie), se sont réunies pour entreprendre cette nouvelle aventure éditoriale, avec le concours de Francis Bergeron et de David Gattegno qui réalise de superbes iconographies, dont celles de mon livre sur Franco. Ce sont des ouvrages dans la même veine, peu ou prou, que les Qui-suis-je des éditions Pardès, qui ont cessé leurs activités il y a quelques années.

BI : Entre les récits hostiles du camp progressiste et les hagiographies d’antan, vous dites vouloir « disséquer les faits ». Comment concilier rigueur historique et réhabilitation d’une figure si controversée ?

MF : Ce personnage politique, d’une importance majeure dans l’histoire du XXème siècle, est controversé parce que les gauches ont réussi, en Espagne comme en France, à imposer leur vision ultra manichéenne de l’histoire, à l’égal des discours préfabriqués sur la Révolution française, la période 1940/1945 etc… Pour Franco, lorsque l’on reprend objectivement les faits de sa vie, malgré des erreurs, on découvre un homme qui avait des qualités militaires et politiques exceptionnelles. C’est ce que je me suis évertué à entreprendre de raconter, dans la lignée d’historiens ou de romanciers d’envergure comme Bartolomé Bennassar ou Michel del Castillo. Et puis, nous avons désormais le recul de l’histoire, et quand on voit dans quel état de déliquescence sont nos malheureuses nations européennes, la geste franquiste ne peut qu’en être réhaussée. Le livre contient aussi des nouveautés, notamment sur la répression franquiste de l’après-guerre.

BI : Vous rappelez que Franco a « sauvé l’Espagne du communisme ». Pouvez-vous revenir sur ce qu’était réellement le danger révolutionnaire en 1936 ?

MF : Vous faites bien, au-delà du communisme, d’employer la formule plus globale très exacte de « danger révolutionnaire ». Depuis les années 1933/1934, les gauches espagnoles s’étaient complètement radicalisées, je l’explique dans tous mes ouvrages dont le dernier, paru en juillet : Les griffes de Staline sur l’Espagne républicaine, aux éditions Dualpha. Le pays avait subi un premier assaut armé marxiste-révolutionnaire, en octobre 1934. L’arrivée du front populaire en février 1936, après des manipulations constitutionnelles et des fraudes électorales prouvées, ont fait basculer définitivement l’Espagne dans la révolution, que seul le soulèvement de juillet 1936, a pu contrecarrer. Et Franco, que ce soit en 1934 ou entre 1936/1939, a joué un rôle décisif. L’Espagne était à la merci des bandes staliniennes et des miliciens anarchistes qui prônaient un communisme étatique pour les uns, libertaire pour les autres. L’Histoire a prouvé qu’ils étaient, chacun à leurs façons, pires que tout. D’ailleurs, ils se sont affrontés durement et les premiers ont exterminé les seconds.

19:32 Publié dans Livres, Michel Festivi, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mercredi, 05 novembre 2025

Samedi 29 novembre, à Paris : une messe en mémoire de Jose-Antonio Primo de Rivera et du général Franco

Un communiqué du Cercle franco-hispanique :

« Pour l’amour que j’ai porté à notre patrie, je vous demande de persévérer dans l’unité et dans la paix… N’oubliez pas que les ennemis de l’Espagne et de la civilisation chrétienne sont en éveil. Soyez sur vos gardes vous aussi et contre eux abandonnez tout intérêt personnel pour les intérêts suprêmes de la patrie et du peuple espagnol. »

Général Francisco Franco

À l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort le 20 novembre 1975 du Généralissime Francisco Franco, chef de l’État espagnol et de l’assassinat par les Rouges de Jose Antonio Primo de Rivera, chef de la Phalange, le 20 novembre 1936, le Cercle Franco-Hispanique vous invite à venir assister à la messe solennelle qui sera dite le Samedi 29 novembre 2025, à midi, à Paris.

Cette messe sera célébrée par Monsieur l’Abbé Alain Lorans et sera suivie d’un déjeuner avec inscription impérative avant le 25 novembre 2025 : cfh.grimaldi@free.fr ou bien : Cercle Franco-Hispanique : BP 17-24 Théâtre – 08000 Charleville-Mézières - Participation aux frais : 25,00 €

11:27 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 23 octobre 2025

23 octobre 1956 : Budapest et la Hongrie se soulevaient contre la dictature communiste

Présentation des livres de David Irving "Budapest insurrection 1956" publiés en 2016 :

Il y a 60 ans, à Budapest, le peuple se soulevait contre l’oppression communiste. C’était la première fissure du Système qui s’était instauré à Yalta et qui devait durer pour l’éternité. 45 ans plus tard ce Système s’écroulera, emportant avec lui l’Union soviétique et le Pacte de Varsovie. Il s’imposera alors un « Nouvel Ordre mondial » dominé par la haute-finance apatride, qui, à son tour, commence aujourd’hui à avoir du plomb dans l’aile.

David Irving relate dans ce livre cette insurrection spontanée de Budapest en octobre 1956. La recherche de documents et de témoins le mena un peu partout en Europe et ailleurs entre 1975 et 1981, alors que la Hongrie se trouvait toujours sous la botte communiste. L’étude en résultant est celle de l’autopsie d’une révolution avortée, vue tant du côté des combattants de rue que de celui des salles de réunion feutrées des puissants. C’est un drame prenant avec prés de dix millions de figurants.

Pour ne pas s’être plié au « prêt à penser » dans les années 90, David Irving fut mis à l’index par les nouveaux maîtres du monde. Il fut écarté des média, calomnié et condamné. Son œuvre, non conformiste, devait tomber dans l’oublie. Mais Synthèse nationale, en accord avec lui, a décidé de la rééditer pour contribuer à la victoire de la Vérité…

Budapest 1956, l’insurrection 1956 (en deux volumes), est le premier travail de recherches de cet historien britannique de renom que nous publions. Il s’agit de la traduction du texte original, inédit en français, du livre de David Irving paru sous une forme édulcorée en 1976.

Lorsque les insurgés de Budapest furent écrasés par les chars soviétiques en 1956, imaginaient-ils que, 60 ans plus tard, en 2016, la Hongrie serait à l’avant-garde du combat national et identitaire européen ?

David Irving publié par Synthèse nationale

Le volume 1 :

Commandez le premier volume en ligne cliquez ici

Le volume 2 :

Commandez le second volume en ligne cliquez ici

Traduction : Yannick Guibert

Parution du tome 1 : le 2 juin 2016.

Le second tome : octobre 2016

10:16 Publié dans Livres, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Parution du nouveau numéro (n°26) de la Revue d'Histoire européenne

00:24 Publié dans Kiosque de droite, Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 07 octobre 2025

L'usure et la Révolution

Franck Abed

Le 2 octobre 1789, en pleine effervescence révolutionnaire, alors que la France subissait une métamorphose politique et sociale aux effets incalculables, l’Assemblée nationale constituante adopta une mesure qui échappa à l’attention du grand public. Cette décision provoqua une rupture fondamentale dans l’histoire économique et morale du pays : la légalisation du prêt à intérêt.

Le 3 octobre 1789, le texte de loi fut rédigé et publié sous forme de décret que nous citons : « L’Assemblée nationale a décrété que tous particuliers, corps, communautés, et gens de main-morte, pourront à l’avenir prêter l’argent à terme fixe, avec stipulation d’intérêt suivant le taux déterminé par la loi, sans entendre rien innover aux usages du commerce ». Cet écrit, bref et radical, renversait l’interdit ancestral de l’usure en établissant une logique nouvelle où l’argent pouvait légalement produire de l’argent.

Ce changement financier et juridique ne surgissait pas de nulle part. Il s’inscrivait dans une évolution lente mais profonde des mentalités, amorcée bien avant la Révolution. Les travaux de Jean-Yves Grenier, L’économie d’Ancien Régime, ou encore ceux de Jacques Le Goff, La Bourse et la Vie, rappelaient que le Moyen Âge ne fut pas étranger aux pratiques financières. En revanche, celles-ci se voyaient rigoureusement encadrées par une morale chrétienne.

00:05 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 06 octobre 2025

En cette période d'incertitudes, saluons le succès du lancement du film "Sacré Cœur"

En savoir plus : cliquez ici

12:03 Publié dans Sortir en ville... ou à la campagne, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

dimanche, 05 octobre 2025

Un peu d'Histoire : un entretien avec Jean-Philippe Carpentier sur Charles X proposé par Franck Abed

08:00 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 29 septembre 2025

Samedi dernier, 27 septembre, pour la Saint-Michel, comme chaque année, les paras ont remonté les Champs Elysées jusqu'à l'Arc de Triomphe et la tombe du Soldat inconnu

19:32 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Le week-end dernier, 2.000 pèlerins étaient rassemblés à Domrémy pour célébrer Jeanne d'Arc à l'occasion du 600e anniversaire des apparitions de l'archange Saint Michel

19:13 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 09 septembre 2025

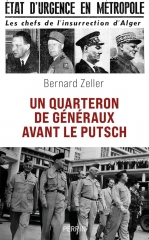

Avec Bernard Zeller, retour sur l’échec du putsch des généraux en Algérie

Bernard Zeller,

réalisé par Camille Galic

pour Polémia cliquez ici

03/09/2025

C’est une plongée au cœur d’une page terrible de l’Histoire française que nous proposent Camille Galic et Bernard Zeller dans cet entretien. Les relations franco-algériennes se font toujours plus mauvaises au fur et à mesure des années et le traumatisme de la Guerre d’Algérie est à la racine du discours éternellement victimaire du gouvernement algérien. Dans l’entretien que les lecteurs de Polémia découvriront ci-dessous, Bernard Zeller revient sur cette période troublée, avec ses drames et ses zones d’ombres. Un témoignage engagé et très critique du général De Gaulle par moment. Un ton qui étonnera certains et qui porte la marque de l’engagement familial, tant il est vrai que la blessure de l’Algérie française reste vive pour de nombreuses personnes qui ont payé le prix fort lors de cette guerre. C’est définitivement un sujet ancien… qui n’en finit pas de revenir dans l’actualité.

Polémia

Né en 1946, ingénieur en chef de l’armement après avoir fait toute sa carrière dans l’industrie spatiale et de défense, Bernard Zeller s’est consacré depuis sa retraite à rétablir la vérité sur la (triste) fin de l’Algérie française et notamment sur son père, le général André Zeller, l’un des auteurs du putsch d’Alger dont il fit éditer le Journal d’un prisonnier (éd. Tallandier, 2014), ainsi que sur Raoul Salan dont, en collaboration avec Jean-Paul Angelelli, lui-même auteur de Une guerre au couteau (éd. Picollec, 2004), il se fit le biographe (éd. Pardès 2016). Nul n’était donc mieux placé que lui, qui avait personnellement connu nombre de protagonistes, pour replacer dans leur contexte et détailler les conditions dans lesquelles Charles De Gaulle revint au pouvoir à la faveur des « treize complots du 13 mai » 1958, et les ressorts qui, trois ans plus tard, le 22 avril 1961, poussèrent à la révolte les étoilés André Zeller, Raoul Salan, Edmond Jouhaud et Maurice Challe — dont le sursaut, s’il avait été suivi, aurait peut-être évité l’indépendance de l’Algérie avec pour résultat un marasme qui provoque depuis 1962 une immigration si incontrôlée vers l’ex-métropole que l’actuel président algérien Tebboune affirmait sur France 24 en juillet 2020, en une menace implicite : « Nous avons près de six millions d’Algériens qui vivent en France. » Sous le titre Un quarteron de généraux avant le putsch (1), Bernard Zeller a écrit un livre factuel mais passionnant, étayé par un remarquable appareil de notes, que devraient lire tous les férus d’histoire contemporaine. Et, bien sûr, tous ceux ayant eu des attaches avec la province perdue.

Des profils différents

Camille Galic : À première vue, le seul point commun entre les quatre chefs de l’insurrection, dont vous retracez les brillantes carrières, est qu’aucun n’avait entendu l’appel dit du 18 juin 1940. Comment et pourquoi, après avoir atteint le grade de général d’armée, ces officiers si différents en vinrent-ils à la rébellion ?

Bernard Zeller : C’est précisément l’objet de l‘ouvrage. En effet leurs parcours avaient été bien différents. Zeller, à part la Syrie et cinq années en Algérie en 1934-1935 et en 1940-1943, est plutôt « métropolitain ». Salan est séduit par le Tonkin et le Laos et passera, en plusieurs épisodes, près de vingt ans de sa vie en Indochine. Challe a une carrière essentiellement métropolitaine à part deux années au Maroc. Jouhaud, lui, connaît l’Afrique noire, l’Indochine et l’Algérie. Challe et Jouhaud, qui se suivent à un an d’intervalle, sont les seuls qui se connaissent dès leur jeunesse.

Arrivés à des postes de haute responsabilité dans la deuxième moitié des années cinquante — Zeller est chef d’état-major de l’armée de terre, Salan commandant en chef et délégué général en Algérie, Challe major général des armées puis successeur de Salan en Algérie, Jouhaud adjoint de Salan puis chef d’état-major de l’armée de l’air – ils sont directement confrontés au problème algérien qu’ils prennent à bras-le-corps.

Quand le dessein de De Gaulle apparaît lors du discours du 16 septembre 1959 annonçant sa politique d’autodétermination de l’Algérie et se précise au cours de l’année 1960 sous la forme d’une Algérie algérienne indépendante, tous quatre sont conscients que le résultat en sera une Algérie livrée au FLN, organisation indépendantiste pratiquant un terrorisme systématique à l’encontre de la population. C’est pour tenter d’empêcher cet abandon des Algériens à une clique antifrançaise conduisant au massacre généralisé des partisans de la France et à l’exode de centaines de milliers d’habitants que se sont rebellés ces généraux.

10:32 Publié dans Livres, Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

mardi, 26 août 2025

Saint Louis raconté par Philippe de Villiers

00:27 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 22 août 2025

Dimanche 24 août, sur C News : Philippe de Villiers raconte Saint Louis

En savoir plus : cliquez ici

19:33 Publié dans TV SYNTHESE, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

Les lectures de Madeleine Cruz : Ferdonnet et Herold-Paquis parlent

Le Nouveau Présent

Nous n’en avons donc pas encore fini avec la Collaboration ? Et bien non. Et il en sera ainsi tant que des évènements d’une gravité considérable n’auront pas relégué la Seconde guerre mondiale au rang de micro-événement. Mais est-il vraiment souhaitable que nous en passions par-là ? D’ailleurs à part une invasion mortifère d’extra-terrestres on ne voit pas trop ce qui pourrait bouleverser la hiérarchie du bien et du mal, corsetée désormais par des tribunaux pénaux internationaux, des notions de crime contre l’humanité, et quatre-vingts années d’écriture de l’Histoire.

Dans le camp des vaincus

On demandait à Ferdonnet, au cours de son procès, :

-

Dans quel camp vous situez-vous ?

Il répondit :

-

Je suis dans le camp des vaincus, Monsieur le Commissaire du Gouvernement

Tout est dit. Le vae victis sera toujours la règle. Et le « malheur aux vaincus » ne se limite pas au sort fait aux perdants des guerres et des causes, mais aussi aux idéaux que défendaient ces perdants.

Qui plus est, la défaite dans des conflits d’une telle importance (cinquante à quatre-vingt-dix millions de morts, nous rappelle Philippe Randa dans sa pertinente préface), démontre que la cause n’était pas la bonne, et si elle était bonne, que ceux qui ont été les décideurs, du côté des perdants, ont été mauvais puisqu’ils ont perdu. Evidemment tout cela, on ne le sait qu’après, une fois la guerre finie.

S’intéresser à Ferdonnet et à Hérold-Paquis, c’est en principe s’intéresser à des traitres, des hommes qui ont mis leur voix au service d’un ennemi qui voulait nuire à la France. C’est entendu.

La bandera Jeanne d’Arc

Mais de ces deux hommes, rien ne doit-il rester de positif ? Hérold-Paquis, son talent oratoire exceptionnel, il faut l’oublier ? Il faut même le nier ? Ou le porter à charge supplémentaire ? Paul Ferdonnet : son engagement dans l’Espagne de 1937, au sein de la Bandera Jeanne d’Arc pour combattre les terroristes staliniens, ça ne compte pour rien ? Ne peut-on pas lui reconnaitre au moins un courage physique ? Et pour une cause qui était bonne, en l’occurrence, à l’aune de ce que l’on sait sur le communisme réalisé.

Concernant Ferdonnet, il a été condamné sans preuves, du moins sans la preuve que c’était lui, le speaker de Radio-Stuttgart. Il a été condamné à mort, sur la base d’analogies, de présomptions. C’est ce que nous dit par exemple Henri Amouroux dans son énorme enquête : La grande histoire des Français sous l’occupation. Pierre Assouline va même plus loin. Il écrit qu’on reprochait à Ferdonnet « la collaboration avant la lettre ». Or cette collaboration-là, journalistique et complaisante, certes, n’était pas de la Collaboration, l’armistice n’étant intervenue que plusieurs mois après. Pour le moins les chefs d’inculpation n’étaient pas les bons.

La mère de Ferdonnet avait pour sa part écrit à son fils pour lui demander de se rendre à la justice française. Elle était certaine, elle, que le speaker de Radio-Suttgart n’avait pas la voix de son fils, et qu’en conséquence il ne serait pas condamné à mort

Deux journalistes et hommes d’action

Mais pour Ferdonnet comme pour Herold-Paquis, le jugement était déjà quasiment rédigé et approuvé en haute sphère avant même que les accusés n’entrent dans le prétoire.

Hérold-Paquis avait lui aussi rejoint l’Espagne, en 1937, pour combattre les staliniens. Son histoire est d’ailleurs analogue à celle de tant de jeunes Français qui s’engagèrent ensuite dans la voie qui leur semblait la plus cohérente avec celle qui les avait conduits en Espagne.

Ceux qui vivent l’Histoire au jour le jour ne voient pas les choses comme ceux qui les écrivent plus tard, quand les archives s’ouvrent, et quand les bilans peuvent être disséqués au calme.

Ces deux journalistes et hommes d’action, ces deux « voix de la Collaboration » savaient qu’à l’issue de leur procès ils seraient fusillés. C’était couru d’avance. Il n’empêche que leur sang-froid au tribunal, force l’admiration. Pas de pleurnicheries, pas d’appel à la pitié.. Ils exposent les raisonnements qui les ont conduits sur les positions qu’ils ont tenues, et là où ils se trouvent à présent.

Les comptes-rendus sténographiques des deux procès sont des documents historiques. Lisons-les comme tels. Ne refaisons pas nous non plus l’Histoire, pour recondamner ou absoudre. Souvenons-nous que d’autres patriotes français furent fusillés aussi, mais par l’Occupant.

Les uns et les autres étaient des Hommes, me semble-t-il. Ni les uns ni les autres n’avaient choisi l’attentisme, ce qui n’était pas rien, et qui en faisait en tout état de cause des hommes d’exception.

L’épuration des voix de la Collaboration Paul Ferdonnet, Jean Hérold-Paquis, présentation : Philippe Randa, Déterna éditions, 2025. Pour le commander cliquez ici

00:50 Publié dans Livres, Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 21 août 2025

Ne jamais oublier. Le 20 août 1955 : massacres à PHILIPPEVILLE

12:04 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 15 août 2025

15 août :

10:38 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

vendredi, 18 juillet 2025

Au moment où l'Espagne se réveille pour sauver son identité, en ce 18 juillet, ayons une pensée pour le soulèvement national et la grande croisade de libération de 1936

13:05 Publié dans En Europe et ailleurs..., Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 17 juillet 2025

Murmures de la cité : contre-offensive culturelle et victoire politique

Jean-Yves Le Gallou, Polémia cliquez ici

La gauche pensait avoir verrouillé le récit national, réduit l’Histoire à quelques dates culpabilisantes et imposé son monopole culturel. À Moulins, une poignée de jeunes enracinés a brisé ce récit politiquement correct avec le spectacle « Murmures de la Cité ». Par leur volonté, leur courage et leur amour de la France, ils ont mené une contre-offensive culturelle qui s’est muée en victoire politique.

Guillaume Senet a 24 ans. Il anime le mouvement identitaire catholique Sophiapolis. Il est enraciné dans sa famille, sa terre et son terroir. En 2022 il a imaginé un projet audacieux : un spectacle historique vivant mêlant l’histoire de France et celle de sa province, le Bourbonnais, à Moulins, sa capitale.

Le projet est devenu réalité. Avec l’aide du Nid – une entreprise de conseil et de financement en actions patrimoniales – le projet a été structuré et a bénéficié d’un financement d’amorçage de la part du Fonds du Bien commun.

À partir de là des centaines de bénévoles ont été mobilisés pour le spectacle ainsi qu’une association napoléonienne locale, une amicale de propriétaires de jeeps, un groupe de danse paysanne et sept cavaliers avec leurs chevaux. Éclairagistes, ingénieurs du son, techniciens de l’image et vidéastes ont été sollicités pour ce spectacle son et lumières, cette cinéscénie.

Le script a été rédigé. Une quinzaine de tableaux : depuis l’alliance des Arvernes et des Carnutes contre les Romains jusqu’à la Libération. En passant par le baptême de Clovis, le rôle des monastères (le Bourbonnais est au cœur du mouvement clunisien), Saint Louis et la France du Moyen-Âge, Anne de Beaujeu duchesse du Bourbonnais et régente de France, les mousquetaires et l’interdiction du duel par Louis XIII, Louis XIV et Colbert trouvant dans les chênes de la forêt de Tronçais les mâts des bateaux de la flotte royale, Napoléon et son épopée, Napoléon III et l’essor des villes thermales locales – Vichy, Bourbon-l’Archambault -, la guerre de 14 (le sacrifice des Poilus, le dévouement des infirmières).

Une belle frise historique qui raconte 2000 ans d’histoire et pas seulement 1789/1794 et 1940/1944. Une histoire charnelle à l’opposé des délires wokistes et des prétentions à l’histoire mondiale du grand mandarin Boucheron. De quoi déplaire à la cléricature de gauche toujours soucieuse de garder le monopole sur les esprits.

Las, à trois semaines de la représentation des 11, 12 et 13 juillet, la gauche lança un puissant tir de barrage médiatique. C’est Yannick Monnet, le député communiste de Moulins, qui déclencha les orgues de Staline : de longs articles de dénonciation de Mediapart, de Libération et L’Humanité (les deux journaux les plus subventionnés de France). À coup d’amalgames et d’attaques personnelles contre Guillaume Senet et le « milliardaire réactionnaire » Pierre-Edouard Stérin, nouvelle bête noire de la gauche.

Dans la foulée, tout ce que l’Allier compte de vieux profs de gauche, de syndicalistes nuisibles et de parasites associatifs se mobilisa et fit relayer ses protestations par la presse locale. Des figurants bénévoles du spectacle, émus par le tumulte, se retirent sur leur Aventin. Des prestataires s’inquiètent pour la suite des évènements et se retirent à leur tour. Pendant ce temps, les collectivités territoriales s’interrogent sur le maintien de leur soutien.

La victoire politique

Dans une telle situation le promoteur d’un projet a trois solutions :

-

La plus facile : renoncer.

-

La plus mauvaise : s’excuser, faire repentance des fautes dont on l’accuse ; pire : balancer ses soutiens.

-

La seule efficace : faire face, faire front, contre-diaboliser.

Preux chevalier, sans peur et sans reproche, Guillaume Senet, le Perceval du Bourbonnais, a évidemment choisi la troisième solution. Il a contre-attaqué en assurant lui-même la promotion des attaques caricaturales de ses adversaires. Et mobilisé de nouveaux soutiens.

Localement, de la part de Reconquête, de l’UDR et du RN.

Nationalement, avec les médias alternatifs qui lui ont immédiatement donné la parole. Et derrière eux, Valeurs actuelles, CNEWS, le JDD, et même Le Figaro et le… Times de Londres. Il a ainsi bénéficié d’un effet Streisand. Avec un triple succès :

-

De la part des figurants : 300 restant mobilisés pour participer au spectacle

-

De la part du public : trois fois 700 places vendues, près de 1000 refusées pour respecter la jauge

-

De la part des collectivités territoriales : région Auvergne/Rhône-Alpes (Wauquiez), département de l’Allier, ville et agglomération de Moulins (Périssol). Pour la première fois, des élus LR ont refusé de céder à la gauche. Une résilience sans précédent. Une résistance historique.

À Moulins, sur le terrain de la longue histoire, la droite a remporté sans coup férir une bataille contre la gauche. C’est aussi la démonstration que la diabolisation est une arme fatale contre les faibles mais un sabre de bois impuissant face à des jeunes hommes engagés et déterminés.

Bravo Guillaume !

10:22 Publié dans Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

lundi, 14 juillet 2025

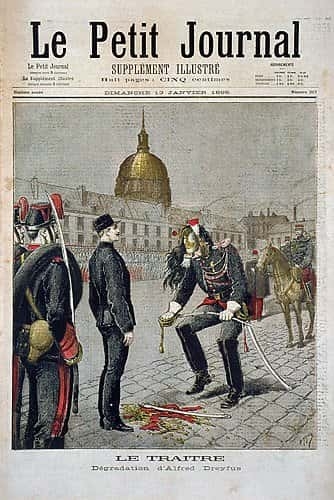

Affaire Dreyfus : zones d’ombre et hypothèse plausible, un entretien avec Bernard Plouvier

Emmanuel Macron a annoncé l’instauration d’une journée de commémoration le 12 juillet pour la réhabilitation d’Alfred Dreyfus qu’il affirme avoir été « injustement accusé de trahison à la fin du XIXe siècle » en raison de ses origines juives.

Il est en effet aujourd’hui difficile, sinon dangereux, de contredire cette version imposée par l’historiquement et politiquement correct…

Et pourtant… pourtant « les explications usuelles sont partielles et fausses pour bien des aspects de l’affaire, parce qu’il reste quantité de zones d’ombre à propos du second procès d’Alfred Dreyfus… contrairement à ce qu’enseignent les manuels à usage scolaire, la vérité est loin d’avoir surgi ! », comme nous l’explique ci-après Bernard Plouvier, auteur de La ténébreuse affaire Dreyfus (2 tomes), préface de Philippe Randa, récemment réédité aux éditions Déterna.

Un entretien avec Bernard Plouvier :

L’erreur judiciaire est reconnue par tout le monde !

Nul ne conteste que le capitaine Alfred Dreyfus, stagiaire de l’École de Guerre, ait été condamné à tort en décembre 1894 par le Conseil de guerre de Paris. Sa première condamnation est effectivement une erreur judiciaire, doublée d’une forfaiture dans la procédure puisque des pièces ont été communiquées à la seule accusation… sans qu’il y ait eu à l’époque de fabrication de faux documents (contrairement à ce qu’affirment trop souvent divers auteurs mal renseignés).

En revanche, les juges du second Conseil de guerre, celui de Rennes, ont condamné Dreyfus une seconde fois, l’été de 1899, pour bien d’autres faits que le contenu du trop fameux « bordereau » (la pièce la plus ridicule de toute l’histoire de l’espionnage)… et, ce faisant, les juges ont agi à l’encontre des ordres reçus du gouvernement et contre leurs propres intérêts de carrière.

Contrairement à ce qu’écrivent les auteurs conformistes, le second procès n’est en aucun cas la « répétition du premier ». À Rennes, les juges ne condamnent pas Dreyfus une seconde fois pour ne pas déjuger leurs camarades de Paris : le Président du conseil des ministres, Pierre Waldeck-Rousseau, et le ministre de la Guerre, le général Gaston de Galliffet, ont multiplié les interventions pour faire abandonner l’accusation par le procureur militaire et aboutir à un acquittement.

Les archives du second procès font naître un immense doute… serait-il possible que l’on ait condamné en 1894 un homme innocent de ce pourquoi il a été jugé, mais qui était néanmoins en relations étroites et fort suspectes avec le chef de l’espionnage allemand à l’Ouest (le Major von Schmettau, en poste à Bruxelles), avec les autorités militaires allemandes d’Alsace occupée ?

L’avocat de Dreyfus, maître Edgar Demange, un ténor du barreau, a plaidé Le Doute, les 8 et 9 septembre 1899. Le second volume détaille l’affaire, depuis le jour où le commandant Charles Esterhazy a rencontré pour la première fois l’attaché militaire allemand Maximilian von Schwartzkoppen, jusqu’à la cassation finale de 1906, après une sélection très particulière des pièces du dossier d’accusation.

Les explications usuelles sont partielles et fausses pour bien des aspects de l’affaire, parce qu’il reste quantité de zones d’ombre à propos du second procès d’Alfred Dreyfus… contrairement à ce qu’enseignent les manuels à usage scolaire, la vérité est loin d’avoir surgi !

Et pour le reste ?

Le premier volume présente le contexte économique et social de l’époque, infiniment plus troublée que ne le prétendent certains auteurs. On insiste particulièrement sur les rapports entre Juifs et non-Juifs en France, depuis la révolution de 1830.

Dans le second volume, on détaille l’énorme bataille entre dreyfusards et anti-dreyfusards, qui n’a déchiré que l’opinion publique des habitants des grandes villes et n’a nullement « partagé la France en deux clans opposés ». Le retentissement de l’affaire fut moindre qu’on ne l’affirme généralement : pratiquement nul dans les campagnes et dans le milieu ouvrier, en dépit d’une intervention assez tardive de Jean Jaurès (que l’on tente d’expliciter de façon moins manichéenne que dans la saga dreyfusarde usuelle).

On en profite pour rappeler que le tumulte en principe déchaîné par l’affaire n’a fait aucune victime en métropole et seulement deux morts en Algérie, le premier étant un non-Juif assassiné par un Juif. En Algérie, l’affaire n’a servi que de prétexte à la reprise des haines entre communautés, déclenchées par le décret de ségrégation raciale inspiré par Isaac Crémieux en octobre 1870 : le gouvernement provisoire avait offert la nationalité française aux Juifs d’Algérie et l’avait refusée aux Arabes et aux Berbères.

On étudie enfin les conséquences politiques, sociales et militaires, immédiates et retardées, de la « révolution dreyfusienne »… entendons le règlement de comptes entre les membres du « syndicat dreyfusard » et leurs ennemis. On en profite pour analyser les motivations des membres de ce syndicat fort disparate… qui n’a pas existé, s’il faut en croire certains auteurs très consensuels.

Finalement, peut-on envisager une hypothèse plausible pour expliquer l’affaire d’espionnage qui a déclenché l’affaire ?

Bien sûr ! On propose une explication mixte : une intoxication de l’état-major impérial allemand par un haut personnage de l’armée, agissant à l’insu du service de renseignements et du chef d’état-major général, suivie d’une contre-mesure du chef du SR allemand.

Le but de la manœuvre française était, tout le monde en convient depuis les années 1950, de protéger les secrets du frein oléopneumatique du canon de 75-C, lui procurant une cadence de tir cinq à sept fois supérieure à celle du canon allemand de 77.

Le tapage médiatique fait autour des misérables secrets vendus par Esterhazy, et répertoriés dans le ridicule « bordereau » que n’ont écrit ni Dreyfus ni Esterhazy, a fait croire aux Allemands que l’artillerie française n’avait aucune supériorité sur l’allemande, en matière de canons de campagne. Grave erreur ! L’affaire a été profitable pour l’armée française, à défaut de l’avoir été pour la nation.

Propos recueillis par Fabrice Dutilleul.

La ténébreuse affaire Dreyfus (2 tomes), éditions Déterna, collection « Documents pour l’Histoire », dirigée par Philippe Randa.

La ténébreuse affaire Dreyfus. Tome 1 : Anticatholicisme et antijudaïsme, 336 pages, 39 €. Pour commander ce livre, cliquez là

La ténébreuse affaire Dreyfus. Tome 2 : Nouveaux regards, 500 pages, 55 €. Pour commander ce livre, cliquez ici.

02:00 Publié dans Livres, Tribune de Bernard Plouvier, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |

jeudi, 10 juillet 2025

Dimanche 13 juillet : sur les traces de Cathelineau

00:28 Publié dans Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |